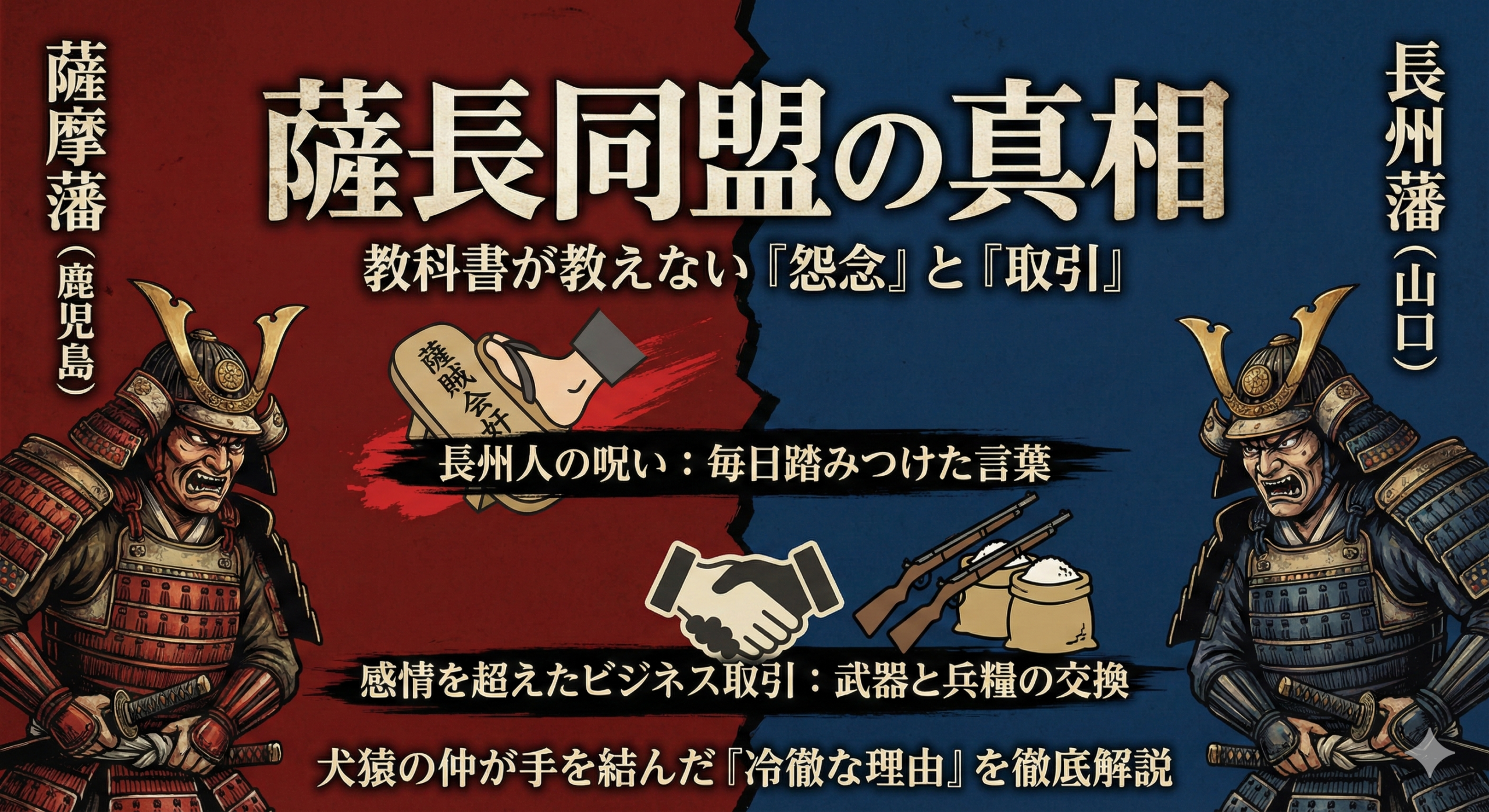

日本の歴史において、これほど劇的で、かつ「血生臭い」関係性は他にないかもしれません。

幕末の動乱を決定づけた二大勢力、「薩摩藩(鹿児島)」と「長州藩(山口)」です。

歴史の教科書や大河ドラマでは、坂本龍馬という稀代のヒーローが間を取り持ち、日本の未来のために手を取り合った……そんな「美しい友情物語」として語られることが常です。

感動的なシーンとして記憶している方も多いでしょう。

しかし、一皮めくった史実の世界では、彼らの関係は「不仲」などという生易しい言葉では片付けられない、ドロドロとした怨念にまみれていました。

信長さん

信長さん「薩長同盟の前、長州人は毎朝、ある儀式をしてから一日を始めていたといいます。それは現代の感覚では考えられない、狂気に満ちた行動でした」

「薩賊会奸(さつぞくかいかん)」。

「薩摩の賊徒、会津の奸物(悪人)」という意味の呪いの言葉を、なんと自分の履物(下駄や草鞋)の裏に書き、毎日それを踏みつけながら歩く。

それほどまでに、長州人にとって薩摩は「殺しても飽き足らない仇敵」だったのです。

では、なぜそこまで憎しみ合っていた二つの藩が、手を結ぶことができたのでしょうか?

そこには、感情を超えた「冷徹な経済的合理性」と、生き残るための「買い物」という裏事情がありました。

今回は、教科書には載っていない薩長対立の深層と、同盟の意外な真実について、当時のエピソードを交えながら徹底的に解説していきます。

- 長州人が履物の裏に「薩摩」と書いて踏むほど憎んだ理由

- 坂本龍馬はただの仲介役ではなく「薩摩の代理人」だった説

- 薩長同盟の正体は「最新兵器」と「兵糧米」の交換取引

- 120年経っても消えない?会津藩と薩長の深い遺恨

薩摩藩と長州藩はなぜ仲が悪かったのか?

そもそも、「薩長同盟」という言葉があまりに有名なため、もともと彼らが協力関係にあったように錯覚しがちですが、実際はその真逆。お互いを「異国」と認識し、軽蔑し合う最悪の関係でした。

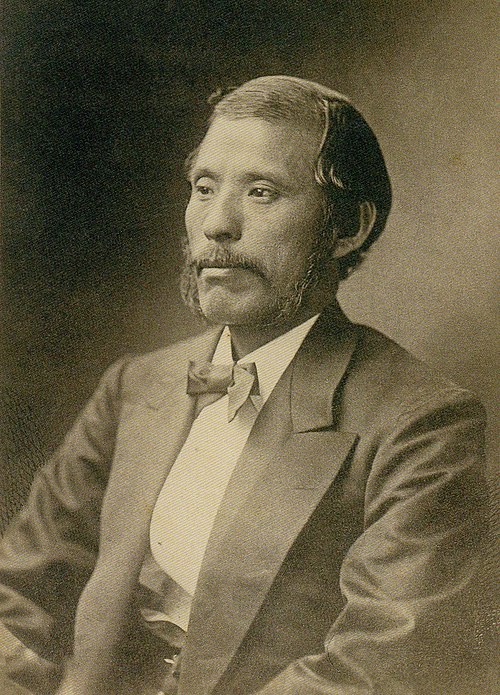

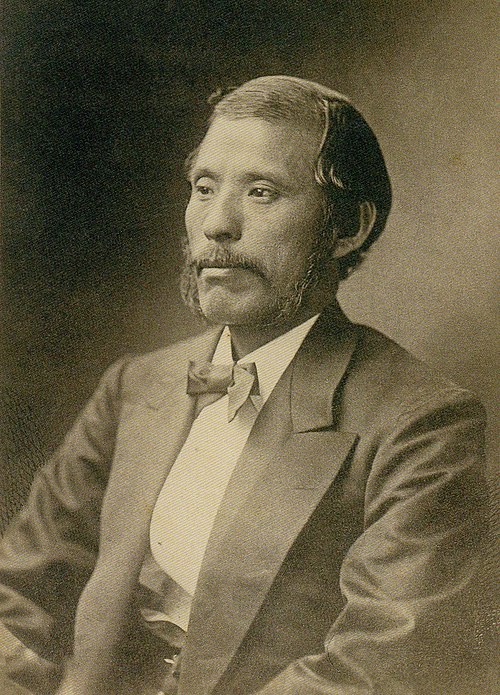

引用元「Wikipediaコモンズ」より

幕末の政治路線が正反対だった

最初の対立の原因は、日本をどう変えるかという「政治路線(イデオロギー)」の決定的な違いでした。現代で言えば、政党の方針が真逆で、国会で殴り合いをしているような状態です。

【薩摩藩:公武合体(こうぶがったい)派】

薩摩藩の実力者・島津久光(しまづひさみつ)が目指していたのは、「朝廷(公)」と「幕府(武)」が協力して、外国の脅威に立ち向かおうという現実的な改革路線です。

彼らは「幕府をぶっ壊す」つもりはなく、あくまで「幕府を助けて、内部から改革しよう」と考えていました。そのため、過激なテロ行為を繰り返す勢力を「秩序を乱す危険分子」として嫌っていました。

【長州藩:尊王攘夷(そんのうじょうい)派】

一方、長州藩が掲げていたのは、「天皇を敬い、外国人を武力で追い払え!」という、非常に過激で理想主義的な思想です。

彼らにとって、弱腰な幕府は倒すべき敵であり、外国と妥協しようとする薩摩藩もまた「志を捨てた裏切り者」に見えたのです。

長州藩士たちは、京の街でこう叫んでいたと言われます。

「薩摩の芋侍(いもざむらい)に、日本の行く末がわかってたまるか!」

禁門の変で死闘を繰り広げた

言葉の喧嘩だけなら、まだ修復の可能性はあったかもしれません。しかし、決定的な亀裂が入ったのが、元治元年7月19日(1864年8月20日)に京都で起きた「禁門の変(きんもんのへん)」、別名「蛤御門(はまぐりごもん)の変」です。

京都を追放されていた長州藩は、汚名をそそぐために軍を率いて京都へ進軍。御所(天皇の住まい)に向かって発砲するという、前代未聞の暴挙に出ます。

この時、御所を守るために長州軍の前に立ちはだかったのが、西郷隆盛(さいごうたかもり)率いる薩摩藩兵と、京都守護職の会津藩兵でした。

西郷隆盛はこの戦いで銃弾を受け負傷しながらも、卓越した指揮能力を発揮。薩摩軍は長州軍を完膚なきまでに叩きのめしました。

この戦いで、久坂玄瑞(くさかげんずい)や来島又兵衛(きじままたべえ)といった長州の有望なリーダーたちが次々と自害に追い込まれ、長州藩は壊滅的な打撃を受けました。

長州が薩摩を「薩賊」と呼んだ理由

禁門の変で敗れた長州人の怒りは、凄まじいものでした。彼らが憎んだのは、直接戦ったことよりも、薩摩の「裏切り」でした。

「かつては共に外国と戦おうと言っていたのに、幕府(会津)の手先となって我々を殺しに来るとは!」

この日を境に、長州藩内で薩摩藩への敵対心は頂点に達します。彼らは薩摩藩のことを「薩賊(さつぞく)」、会津藩のことを「会奸(かいかん)」と呼び、その憎しみを忘れないためにある行動に出ます。

- 下駄や草鞋の裏に「薩賊会奸」と墨で書き込む

- 毎日それを踏みつけながら歩くことで、物理的に屈辱を与える

- 藩士だけでなく、一般庶民にまでその感情が浸透していた

まさに「不倶戴天(ふぐたいてん)」の敵。現代で言えば、相手の写真を靴の底に貼って歩くようなものです。これほどまでに感情的にこじれた関係が、なぜ同盟を結ぶに至ったのか。その謎を解く鍵は、両藩の「出身地」と「強さの秘密」にも隠されています。

薩摩藩と長州藩はどこにあったのか?

ここで一度、両藩の基本的な情報を整理しておきましょう。彼らが幕末最強の勢力となれた理由は、その「場所(地政学)」と「教育システム」にありました。

引用元「Wikipediaコモンズ」より

薩摩藩(現・鹿児島県)の特徴

薩摩藩は、現在の鹿児島県全域と宮崎県の一部を治めていた巨大な藩です。石高(経済力)は表向き77万石とされ、加賀藩(100万石)に次ぐ全国第2位の規模を誇りました。

しかし、薩摩の実力は数字以上でした。日本の最南端に位置するため、琉球(沖縄)を支配下に置き、そこを通じて中国(清)との密貿易を行っていたのです。

また、火山灰地(シラス台地)で米が育ちにくいため、サツマイモ栽培や黒糖の専売など、独自の経済政策を発達させていました。

薩摩藩の特徴を一言で言えば、「軍事国家」。武士の人口比率が他藩に比べて圧倒的に高く、住民の4人に1人が武士階級だったとも言われています。

長州藩(現・山口県)の特徴

長州藩は、現在の山口県を治めていた藩で、石高は約37万石。数字の上では薩摩の半分程度ですが、実質的な経済力は100万石以上あったと言われています。

その秘密は「物流」です。本州の西端という立地は、瀬戸内海と日本海を結ぶ海上交通の要衝(重要ポイント)。下関海峡を通る船から利益を得たり、独自の物流システム(越荷方)を構築したりして、幕府に内緒で莫大な富を蓄えていました。

なぜこの2藩は強かったのか?

薩摩と長州が幕末の主役になれた共通の理由。それは「幕府への積年の恨み」と「独自のスパルタ教育」です。以下の表で比較してみましょう。

| 項目 | 薩摩藩 | 長州藩 |

|---|---|---|

| 教育方針 | 郷中教育(ごじゅうきょういく) 先輩が後輩を徹底的に指導。議論よりも「実行」と「団結」を重視。 「議を言うな(理屈をこねるな)」が合言葉。 | 松下村塾(しょうかそんじゅく) 吉田松陰の影響。身分に関係なく議論する。 「そうせい(やってみろ)」の精神で、個人の志と行動力を重視。 |

| 歴史的背景 | 関ヶ原で敵中突破して帰国。 徳川に従わない独立心が極めて強い。 言葉(薩摩弁)が暗号のように通じない。 | 関ヶ原で領土を大幅に削られた。 毎年正月に「倒幕はまだか」と確認する儀式があったほど、徳川家への恨みを260年持ち続けた。 |

| 武士の気質 | 「薩摩隼人」 質実剛健。一度決めたら死ぬまでやり抜く。 | 「長州男児」 情熱的で議論好き。理屈が通れば上司にも噛みつく。 |

このように、性格は「体育会系の薩摩」と「文化系過激派の長州」というくらい正反対ですが、「徳川幕府の言いなりにはならないぞ」という反骨精神だけは共通していました。

薩摩と長州が戦った禁門の変とは?

先ほど少し触れた「禁門の変」について、もう少し詳しく見ていきましょう。ここでの出来事が、後のドラマチックな同盟へと繋がる、最大の「絶望」となります。

八月十八日の政変で長州は京都を追放された

1863年(文久3年)、京都の政界は長州藩が牛耳っていました。彼らは過激な尊王攘夷を掲げ、朝廷の公家たちを動かして、幕府に無理やり「攘夷(外国との戦争)」を迫っていました。

この暴走に危機感を抱いたのが、薩摩藩と会津藩です。

「このままでは日本が外国に滅ぼされる」と考えた両藩は、8月18日の早朝、御所の門を固めてクーデターを決行。長州藩の勢力を京都から一掃しました。

この時、長州を支持していた三条実美(さんじょうさねとみ)ら7人の公家(貴族)も一緒に京都を追われました。これを「七卿落ち(しちきょうおち)」と言います。

雨の中、草鞋履きで京都を逃げ出す公家たちの姿は涙を誘いましたが、長州にとって薩摩は、自分たちの正義を邪魔した憎き裏切り者でした。

蛤御門の変で薩摩・会津軍が長州軍を撃破

その翌年、復権を目指して挙兵した長州軍でしたが、京都・蛤御門周辺での戦いは凄惨を極めました。

長州軍の指揮官・来島又兵衛は、勇猛果敢に御所へ突撃しましたが、薩摩藩の銃撃隊に狙撃され戦死。

また、松下村塾の秀才・久坂玄瑞は、鷹司邸(たかつかさてい)に追い詰められ、「もはやこれまで」と自刃しました。

さらに悲劇だったのは、この戦火が京都市街に燃え広がったことです。「どんどん焼け」と呼ばれる大火災は3日間続き、京都の街の家屋約2万8000戸が焼失しました。

「長州が火をつけた」「いや、薩摩の大砲のせいだ」と噂が飛び交いましたが、結果として長州は、京の人々からも恨まれる存在となってしまったのです。

長州藩が「朝敵」となった瞬間

御所に向かって発砲したことで、孝明天皇は激怒しました。

長州藩は正式に「朝敵(天皇の敵)」と認定されます。

これは、当時の日本社会において「人間としての権利を剥奪される」に等しい絶望的な状況です。幕府からは「長州征伐」の軍が差し向けられ、海外との貿易も禁止され、まさに四面楚歌。

この時、長州藩は世界の誰からも見捨てられた孤独な存在でした。しかし、この「極限の欠乏」こそが、皮肉にも宿敵・薩摩との距離を縮めるきっかけとなるのです。

犬猿の仲だった薩摩と長州がなぜ手を結んだのか?

「薩長同盟」成立の理由は、長い間「坂本龍馬の熱意が奇跡を起こした」と説明されてきました。もちろん龍馬の奔走は事実ですが、最新の歴史学では、もっとドライで現実的な「裏の事情」が明らかになっています。

坂本龍馬が仲介役となった理由

なぜ、一介の脱藩浪人である坂本龍馬が、薩摩や長州といった大藩のトップと対等に交渉できたのでしょうか?

最近の研究(町田明広氏の説など)では、衝撃的な可能性が指摘されています。

「実は、坂本龍馬はフリーランスの仲介者ではなく、実質的な『薩摩藩のエージェント(代理人)』として機能していたのではないか、という説が有力視されています」

龍馬が率いた貿易結社「亀山社中(のちの海援隊)」の運営資金は、実は薩摩藩の家老・小松帯刀(こまつたてわき)などから援助を受けていました。

つまり、亀山社中は薩摩藩の「購買部」または「別動隊」であり、龍馬は「薩摩の顔を立てつつ、表立って動けない薩摩の代わりに汚れ役を引き受けるエージェント」だった可能性があるのです。

薩摩藩が公武合体から倒幕へ方針転換した背景

一方、勝者であるはずの薩摩藩も、深刻なジレンマを抱えていました。

「幕府を助けて日本を良くしよう」と尽力してきたのに、徳川慶喜(とくがわよしのぶ)ら幕府の上層部が保守的すぎたため、改革が全く進まなかったのです。さらに、幕府は再び長州征伐を行うことで、薩摩などの雄藩の力を削ごうと画策していました。

「このままでは、薩摩もいつか幕府に潰される」

西郷隆盛や大久保利通はそう危機感を募らせ、「もう幕府を見限って、自分たちで新しい政府を作るしかない(倒幕)」と決断します。しかし、倒幕を成し遂げるには、薩摩一藩の軍事力では足りません。どうしても、死をも恐れぬ強力なファイター(長州軍)が必要だったのです。

長州藩の孤立と生き残り戦略

対する長州藩は、もっと切実でした。

幕府からの総攻撃(第二次長州征伐)を目前に控え、最新式の武器(ミニエー銃)や蒸気船が喉から手が出るほど欲しい状況でした。

しかし、長州は「朝敵」であるため、長崎のグラバーたち海外の商人は、幕府を恐れて武器を売ってくれません。

「金はあるのに、武器が買えない。このままでは座して死を待つのみ」

この絶望的な状況に、龍馬がある提案を持ち込みます。

「薩摩の名義を使えば、武器が買えるぜよ」

ここに、歴史的な「需要と供給」の一致が生まれたのです。

薩長同盟の内容と真の目的とは?

1866年(慶応2年)1月21日、京都の小松帯刀(こまつたてわき)邸で、歴史的な会談が行われました。

出席者は、薩摩藩から西郷隆盛と小松帯刀。長州藩からは木戸孝允(桂小五郎)。そして立会人の坂本龍馬です。

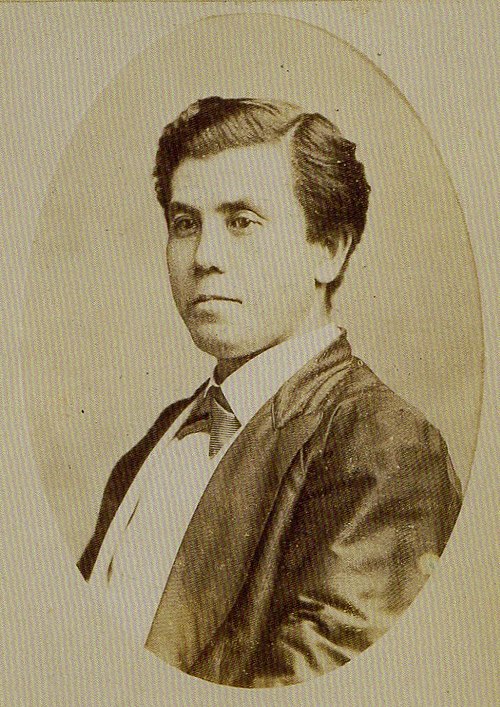

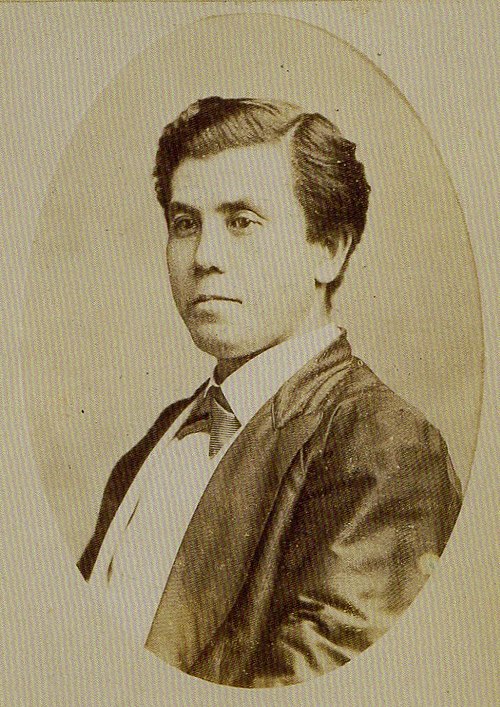

引用元「Wikipediaコモンズ」より

しかし、この会談は冒頭から難航しました。お互いのプライドが邪魔をして、どちらも「手を組もう」と言い出せなかったのです。

沈黙が続く中、しびれを切らした龍馬が西郷に詰め寄り、ようやく西郷が折れる形で交渉が始まったと言われています。

薩長同盟6ヶ条の内容をわかりやすく解説

薩長同盟の実態は、友情の握手というより、冷徹な「ビジネス契約(バーター取引)」でした。

同盟の内容は6つの条文から成りますが、その核心は以下の「物々交換」にありました。

- 長州へのメリット(武器):

薩摩名義で、最新の「ミニエー銃」7,300挺と、蒸気船「ユニオン号」を代理購入してもらう。

→ これで幕府軍と戦える! - 薩摩へのメリット(兵糧米):

京都に駐屯する薩摩兵のための「兵糧米」を、長州から分けてもらう。

→ 薩摩は火山灰地で米がとれず、慢性的な食糧不足だった。

つまり、薩長同盟とは「軍事と食糧の相互商社取引」だったのです。

龍馬はこの取引を成立させることで、両藩にとって「なくてはならないパートナー」であることを認識させたのです。

当初の目的は「長州征伐への対策」だった

よく誤解されますが、同盟締結の瞬間から「よし、一緒に幕府を倒そう!」と合意していたわけではありません。

条文の多くは、「もし幕府が長州を攻撃してきたら、薩摩は全力で長州をかばう」「長州の冤罪が晴れるように朝廷に働きかける」といった、長州救済(防衛同盟)の性格が強いものでした。

木戸孝允は、口約束で裏切られることを恐れ、合意内容を文章化して龍馬に確認を求めました。

龍馬はその手紙の裏に、朱色の墨で「間違いありません」と署名しました。これが有名な「裏書(うらがき)」です。

なぜ倒幕運動へと発展したのか?

しかし、この同盟によって薩摩藩は「幕府の命令(長州討伐)に従わない」という決定的な一線を越えました。

これは幕府に対する事実上の宣戦布告です。もう後戻りはできません。

「毒を食らわば皿まで」

薩摩と長州は、運命共同体として倒幕への坂道を転がり落ちるように突き進むことになるのです。

薩摩藩と長州藩が倒幕に至るまでの過程

同盟を結んだ両藩は、その真価を戦場で証明することになります。ここからの展開は、まるでオセロの黒が一気に白に変わるような鮮やかさでした。

第二次長州征伐で幕府軍が敗北

1866年夏、幕府は15万もの大軍を率いて長州へ攻め込みます(第二次長州征伐)。

しかし、ここで薩摩藩は「出兵拒否」を貫き、幕府軍に参加しませんでした。これが薩長同盟の最初の効果です。

そして長州軍は、高杉晋作らが指揮する「奇兵隊」が大活躍します。彼らは身分にとらわれない志願兵で構成され、薩摩経由で手に入れた最新のミニエー銃(ライフル銃)で武装していました。

「幕府軍の旧式銃は届かない距離から、長州軍の弾が正確に飛んでくる」

この圧倒的な戦力差により、数で勝る幕府軍は各地で敗走。最強の軍事政権だった徳川幕府が、一地方の藩に負けた。この事実は、幕府の権威を地に落としました。

薩長同盟が明治維新の原動力となった理由

その後、土佐藩や肥前藩(佐賀)も加わり、「薩長土肥(さっちょうどひ)」と呼ばれる倒幕勢力が形成されます。

彼らが中心となって、1867年の「大政奉還(たいせいほうかん)」、そして「王政復古の大号令」を実現し、ついに260年続いた江戸幕府は終わりを告げました。

かつて履物の裏に名前を書くほど憎み合った二つの藩が、日本の新しいリーダーとなったのです。

薩摩と長州の主要人物たち

この激動の歴史を動かしたキーマンたちの横顔を紹介します。彼らの性格を知ることで、歴史はもっと面白くなります。

薩摩藩の中心人物:西郷隆盛・大久保利通

■西郷隆盛(さいごうたかもり)

情に厚いカリスマ。「敬天愛人」を座右の銘とし、多くの部下に慕われました。禁門の変では鬼のように長州を叩きましたが、同盟後は「長州を見捨てるのは武士道に反する」として、徹底的に長州を守り抜きました。

引用元「Wikipediaコモンズ」より

■大久保利通(おおくぼとしみち)

冷徹なリアリスト。西郷とは幼馴染ですが、性格は正反対。感情論を排除し、薩摩の利益と日本の未来のために、かつての敵と手を組む戦略を描きました。明治維新後は実質的な日本のトップとして国づくりに邁進します。

引用元「Wikipediaコモンズ」より

長州藩の中心人物:木戸孝允(桂小五郎)・高杉晋作

■木戸孝允(きどたかよし / 旧名:桂小五郎)

「逃げの小五郎」とも呼ばれた慎重派。剣の達人でありながら、無益な殺生を嫌いました。薩摩への不信感は最後まで強かったですが、龍馬の説得と「日本のために」という大義のために、私情を捨てて握手に応じました。

引用元「Wikipediaコモンズ」より

■高杉晋作(たかすぎしんさく)

破天荒な革命児。「おもしろき こともなき世を おもしろく」と詠んだ辞世の句は有名です。同盟成立直後に結核で亡くなりますが、彼の創設した奇兵隊がなければ、長州は滅びていたでしょう。

引用元「Wikipediaコモンズ」より

両藩をつないだ坂本龍馬と中岡慎太郎

土佐藩出身の二人。龍馬は経済面(亀山社中)で、中岡慎太郎は軍事面での連携に奔走しました。彼らは同盟成立からわずか1年後、近江屋事件で暗殺されますが、その死によって薩長の絆はむしろ強固なものとなりました。

会津藩と薩長の因縁とは?

最後に、この同盟の影で最も悲劇的な運命をたどった「会津藩」について触れなければなりません。薩長同盟は、会津藩にとっては「死刑宣告」に等しいものでした。

会津藩が薩摩・長州と敵対した理由

会津藩は、京都の治安を守る「京都守護職」として、テロリスト扱いされていた長州藩を厳しく取り締まりました。新選組を配下に従え、池田屋事件などで長州の志士を弾圧したため、長州からは蛇蝎のごとく嫌われていました。

また、薩摩藩とは当初「公武合体」の同志として協力関係にありましたが、薩長同盟によって薩摩が裏切った形となり、会津は突然梯子を外された状態になりました。

戊辰戦争で会津藩が「朝敵」となった経緯

戊辰戦争(1868年)が始まると、薩長を中心とする新政府軍は、会津藩を徹底的に攻撃しました。かつて長州が味あわされた「朝敵」の汚名を、今度は会津に着せたのです。

会津若松城での籠城戦は約1ヶ月に及びましたが、白虎隊の自刃や、婦女子の自害など、多くの悲劇を生みました。

会津の人々は、「薩長め、やりすぎだ」と憤り、その怨念は土地に深く刻まれました。

会津の人々が今も抱く複雑な感情

この遺恨は、100年以上経った現代にも影を落としています。

有名なエピソードがあります。

「1986年(昭和61年)、長州の本拠地である山口県萩市が、会津若松市に『もう120年経ったから、そろそろ和解して友好都市になりませんか』と持ちかけました」

これに対し、会津若松市側(または市民の声)はこう答えたと言われています。

「まだ120年しか経っていません」

この一言に、歴史の重みが凝縮されています。

近年では、東日本大震災の支援などを通じて交流が生まれていますが、「戊辰戦争150周年」の式典でも両市長が握手する際に複雑な空気が流れるなど、歴史の傷跡は簡単には消えないものなのです。

薩摩と長州。仲が悪かったからこそ、手を組んだ時の衝撃は大きく、時代をひっくり返す爆発的なエネルギーとなりました。

歴史の教科書には載らないこうした「人間の感情」や「裏の取引」を知ると、幕末の歴史がより一層、人間味あふれるドラマとして見えてきませんか?

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] この亀山社中の組織を利用し、実現したのが薩長同盟。坂本竜馬が薩摩藩と長州藩の仲を取り持ったのです。 […]