幕末、日本の運命を決した「戊辰戦争」(1868年1月〜1869年5月)。

その初戦となった「鳥羽・伏見の戦い」(慶応4年1月3日〜6日、西暦1868年1月27日〜30日)では、一枚の旗が戦況を一変させました。

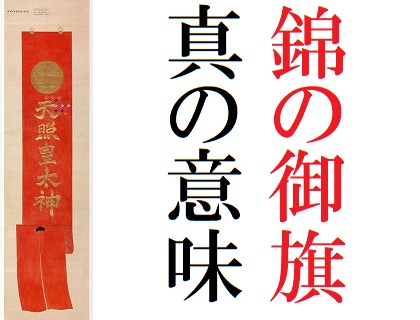

それが「錦の御旗(にしきのみはた)」です。

兵力・装備において優位にあった旧幕府軍が、なぜこの旗一つで総崩れとなったのか。

本記事では、錦の御旗の歴史的意義と、それが持つ圧倒的な政治的・心理的影響力について、最新の歴史研究を踏まえて詳しく解説します。

錦の御旗とは―天皇の軍を示す絶対的な象徴

錦の御旗の定義と意味

錦の御旗(錦旗) とは、天皇が「朝敵を討伐せよ」と命じた軍隊に与える旗印です。この旗を掲げる軍は「官軍」、すなわち天皇の正統な軍隊であることを意味します(国立公文書館「近代国家日本の登場」展示資料より)。

逆に、錦の御旗を掲げる軍と戦う者は、自動的に「賊軍」「朝敵」―すなわち天皇と朝廷の敵とみなされました。

「引用元ウィキペディアより」

鳥羽・伏見の戦いにおける錦の御旗

1868年(慶応4年)1月3日、京都南郊の鳥羽・伏見で、新政府軍(薩摩藩・長州藩を中心とする連合軍)と旧幕府軍が衝突しました。

戦闘開始当初、兵力・装備ともに旧幕府軍が優勢でした。しかし1月6日、新政府軍が錦の御旗を戦場に掲げると、状況は一変します。

錦の御旗を目の当たりにした旧幕府軍の兵士たちは、自分たちが「朝敵」となったことに衝撃を受け、急速に士気を失いました。徳川慶喜自身も戦意を喪失し、大坂から江戸へ逃亡。この結果、新政府軍が勝利を収め、以後の戊辰戦争における官軍・賊軍の構図が決定づけられたのです(国立公文書館資料、Wikipedia「鳥羽・伏見の戦い」2025年10月版)。

なぜ錦の御旗がこれほど恐れられたのか

「朝敵」の歴史的意味―必ず滅びる存在

江戸時代の武士階級は、高度な教育を受けた知識層でした。彼らは日本史を学んでおり、「朝敵」となった者の末路を熟知していました。

歴史上、朝敵とされた人物の多くは悲惨な最期を遂げています。

- 平将門(10世紀):朝廷に反旗を翻し討伐される

- 源義経(12世紀):兄頼朝に追われ朝敵とされ自害

- 足利義昭(16世紀):織田信長により京都から追放

- 禁門の変(1864年)での長州藩:一時的に朝敵とされ京都から追放、藩内が混乱

一方、朝敵の汚名を返上できた例もあります。北条義時、足利尊氏、そして長州藩自身も最終的には「官軍」となりました。しかし、これは極めて稀なケースです。

当時の武士たちにとって、「朝敵=滅亡」 という等式は常識だったのです。朝敵となることは、単なる敗北ではなく、一族の名誉と存続を完全に失うことを意味しました。

現代に置き換えると

現代的に表現すれば、錦の御旗を相手にすることは、「国家権力全体を敵に回して武力抵抗する」ようなものです。法的正統性を完全に失い、全国から追討を受ける立場に立たされる―それが朝敵となることの恐ろしさでした。

錦の御旗は本物か偽物か―岩倉具視の政治工作

「偽物」説の真相

鳥羽・伏見の戦いで新政府軍が掲げた錦の御旗について、「岩倉具視が勝手に作った偽物だった」という説があります。

実際、この錦の御旗は、公卿の岩倉具視、薩摩藩の大久保利通、長州藩の品川弥二郎らが、事前に天皇の正式な勅許を得ることなく、独自に準備したものでした。

引用元Wikipediaより

「勝てば官軍」の実践

しかし、新政府軍が鳥羽・伏見の戦いに勝利した後、朝廷は正式にこの軍を「官軍」と認め、錦の御旗の使用も事後承認しました。結果的に、「正統な官軍の旗」となったのです。

岩倉具視らは、「まず勝利すれば、正統性は後からついてくる」という冷徹な政治判断を下したのです。まさに「勝てば官軍、負ければ賊軍」を地で行く戦略でした。

徳川慶喜が錦の御旗を恐れた理由

水戸藩の尊王思想

徳川慶喜(1837-1913)は、水戸藩主・徳川斉昭の七男として生まれました。水戸藩は徳川御三家の一つでありながら、「尊王思想」(天皇を最も尊ぶべき存在とする思想)が極めて強い特異な藩でした(水戸市教育委員会資料、Wikipedia「徳川慶喜」2025年10月版)。

慶喜の父・徳川斉昭は厳格な尊王論者で、子供たちに徹底した尊王教育を施しました。慶喜は生後7ヶ月から水戸で育ち、5歳から藩校「弘道館」で学問を学びました。この教育の中で、「天皇は絶対的に尊い存在であり、これに逆らうことは決して許されない」という価値観を深く刷り込まれたのです(刀剣ワールド「第15代最後の将軍/徳川慶喜」)。

引用元ウィキペディアより

錦の御旗の前での戦意喪失

鳥羽・伏見の戦いで錦の御旗が現れたとき、軍事的にはまだ旧幕府軍に勝機はありました。実際、幕府軍の兵力は新政府軍を上回っていました。

しかし慶喜は、錦の御旗を見た瞬間に戦意を完全に喪失します。

幼少期から叩き込まれた「天皇への絶対的忠誠」という価値観が、彼を縛ったのです。天皇が認めた軍と戦うことは、彼にとって「あり得ない選択」だったのでしょう。

徳川慶喜は愚将か名君か―逃亡の真意

「敵前逃亡」という選択

慶喜は鳥羽・伏見の戦場から離脱し、大坂から江戸へ逃げ帰りました。部下を見捨てての逃亡であり、将軍としては失格との評価もあります。

日本全体を救った決断

しかし別の見方をすれば、慶喜のこの判断は日本を救いました。

慶喜が早期に降伏姿勢を示したことで、

- 部下の多くが「朝敵」の汚名を免れた

- 内戦の長期化・全面化を防いだ

- 諸外国(特に列強諸国)の軍事介入を阻止した

勝海舟による「江戸城無血開城」(1868年4月)と合わせて、慶喜の決断は日本の近代化を大きく後押ししたとも評価できます。

「幕府のトップ」としては失格でも、「日本国のリーダー」としては、大局的な判断を下した有能な政治家だったと言えるでしょう。

まとめ

錦の御旗とは何だったのか

錦の御旗 は単なる布の旗ではありませんでした。それは、

- 天皇の権威の象徴

- 「官軍」と「賊軍」を分ける絶対的な基準

- 戦意を左右する強力な心理兵器

鳥羽・伏見の戦いにおいて、錦の御旗は旧幕府軍の戦意を一瞬で崩壊させ、戊辰戦争の大勢を決しました。

徳川慶喜と尊王思想

水戸藩で厳格な尊王教育を受けた徳川慶喜は、天皇への忠誠心ゆえに、錦の御旗の前で戦うことができませんでした。

しかしその判断が、結果的に日本の内乱拡大を防ぎ、明治維新への道を開いたのです。

参考文献・情報源

- 公的機関・学術資料

- 国立公文書館「近代国家 日本の登場―戊辰戦争」

- 国立公文書館デジタルアーカイブ

- 国立国会図書館「あの人の直筆―慶喜と斉昭」

- 水戸市教育委員会「徳川慶喜」

- 水戸市教育委員会「水戸徳川家」

- 茨城県立歴史館「徳川慶喜誕生」

- Wikipedia(2025年10月時点)

- Wikipedia「鳥羽・伏見の戦い」(2025年9月更新)

- Wikipedia「徳川慶喜」(2025年10月更新)

- Wikipedia「錦の御旗」(2025年4月更新)

- 歴史専門サイト

- 刀剣ワールド「第15代最後の将軍/徳川慶喜(よしのぶ)」

- 刀剣ワールド「鳥羽・伏見の戦い」

- 刀剣ワールド「鳥羽・伏見の戦い古戦場」

- 月桂冠「鳥羽伏見の戦い」

- 京都市観光協会「鳥羽伏見の戦い跡」

注記:本記事は2025年10月時点での歴史研究に基づいています。錦の御旗に関する基本的な歴史的事実は確立されていますが、細部の解釈については研究者間で見解が分かれる場合があります。

コメント