江戸時代を終わらせ、明治時代が始まる歴史の転換点・戊辰戦争

その戊辰戦争の前哨戦、つまり戊辰戦争はじまりのきっかけが鳥羽伏見の戦いです

鳥羽伏見の戦いとは、どのような戦争だったのでしょうか?

この戦いは、薩長軍と旧幕府軍の戦いです。

元々、旧幕府軍が圧倒的に有利でしたが、錦の御旗という旗一つで、薩長軍が大逆転!

この鳥羽伏見の戦いについて、わかりやすくくわしく解説いたします。

歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。

どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。

この記事を短く言うと

鳥羽・伏見の戦いをわかりやすく解説

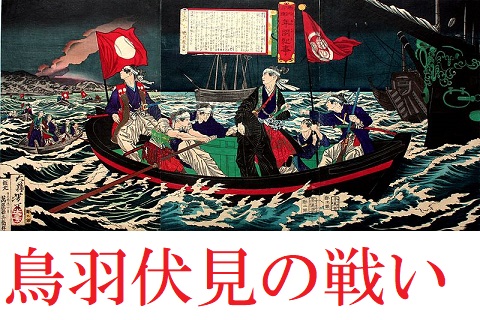

「鳥羽・伏見の戦い」は、「1868年」に勃発した内戦です

薩摩藩・長州藩・土佐藩などを中心とした新政府軍と、江戸幕府15代将軍「徳川慶喜」を擁した旧幕府軍が争いました。

鳥羽・伏見の戦い

引用元ウィキペディアより

各軍の兵力は

新政府軍:4,000~5,000人

旧幕府軍:15,000人

であったといわれています。

そして、この戦争を皮切りに、戊辰戦争とよばれる日本を二つに分けた内戦へと続いていきました。

では、戦いの背景とはなんだったのでしょうか。

戦争の状況も併せて解説していきます。

【鳥羽・伏見の戦いの背景】

「鳥羽・伏見の戦い」の数ヶ月前、薩摩藩や長州藩による倒幕活動を原因として、国政が幕府から朝廷へ返還する大政奉還が実現しました。

事実上、幕府は無くなったわけですが、依然として政治の主体は旧幕府が担っている状態。

完全な倒幕を目指していた、薩摩・長州藩・・・特に「大久保利通」や「西郷隆盛」は、旧幕府が強い政治能力を有していることがおもしろくありません。

そこで薩摩藩の西郷隆盛は浪人を組織して、江戸において強盗や略奪をくり返す挑発行為を始めました。

なんとか旧幕府側から戦争を始めさせ、武力によって旧幕府を排除する大義名分を得ようとしたのです。

薩摩藩の挑発は、庄内藩の警備屯所に銃弾を打ち込むところまでいきます。

この挑発にのってしまった庄内藩が、江戸の薩摩藩邸を焼き討ち。

庄内藩の反撃がきっかけとなり、一気に旧幕臣たちの間で「薩摩討つべし」の声が上がります。

戦争を避け平和的な政権の移行を考えていた徳川慶喜では、旧幕臣たちの主戦論を抑えきれず、1868年、とうとう戦いの火蓋が切って落とされたのでした。

「鳥羽・伏見の戦い」の始まり。それは同時に「徳川政権の終わり」を意味していました。

【鳥羽・伏見の戦いの状況】

戦闘は、1868年1月3日に、旧幕府軍の先鋒隊と、薩摩軍が「鳥羽街道」で衝突したことに始まります。

薩摩軍は銃や後方に大砲を備えて隊列を組み、街道脇には小銃隊も伏せていました。

用意周到に計画されていた新政府軍に、旧幕府軍は圧倒され、敗走を余儀無くされます。

同じころ、京都・伏見でも戦闘が始まりましたが、ここでも新政府軍の圧倒的な火力の前に、旧幕府軍は為す術もなかったといわれています。

とはいえ、このとき幕府軍は「15000名」、対する薩長軍は「5000名」弱。

兵力は幕府軍が圧倒していました。

1月4日には、新政府軍が「朝廷の軍」を示す「錦の御旗」を掲げたことで、「賊軍」となることを恐れた旧幕府軍は雪崩を打つようにして退却を始め、壊滅。

「錦の御旗」は新政府軍を朝廷の軍であると、天皇が認めた証。つまり薩長・新政府軍が「官軍」であることを意味するのです。

「錦の御旗」を目の当たりにした旧幕府軍の士気は、一気に下がりました。

なぜなら、「薩長・新政府軍」が「官軍」となったからには、「旧幕府軍」が「賊軍」であることを意味するから。

「賊軍」とはつまり「日本全体の敵」「天皇の敵」を意味するもの。これは大変なことです。なぜなら、日本の歴史上「天皇」を敵として戦い勝利したものは、「足利尊氏」を除けば誰もいないからです。旧幕府軍の敗北は必至。

これにより旧幕府軍として戦っていた諸藩が新政府軍に寝返ることとなり、追い詰められた旧幕府軍は大坂城まで撤退するという大敗。

そして、1月6日、これまで戦闘に消極的であった徳川慶喜が、旧幕府軍に対し徹底抗戦を唱えました。ところがその言葉とは裏腹に、自身はこの日の夜に大阪から江戸へ退却してしまいます。

大将を失った旧幕府軍は総崩れ。ついに鳥羽・伏見の戦いは新政府軍の勝利で幕を閉じました。

その後、新政府軍は江戸城を目指して進軍。慶喜の首を取ることを目的としていました。

しかし、旧幕府側の勝海舟と、新政府軍の西郷隆盛との会合により、江戸城無血開城が実現。これにより、260年続いた徳川の世が終わりを迎えたのです。

しかし、「鳥羽・伏見の戦い」を発端として、戦火は日本全国に広がり、戊辰戦争として北陸や東北地方で争いが続いたのです。

戦場となった場所は、どこ?

鳥羽・伏見の戦いの勃発地は、京都市伏見区中島秋ノ山町にある「小枝橋」付近とみられています。

当時の小枝橋は現在よりも少し南側に位置しており、かつて小枝橋が架かっていた場所には、「鳥羽伏見の戦い 勃発の地」と刻まれた石碑と説明板が設置されています。

その場所の詳細は下の地図をご覧ください。

また、この石碑の近くにある、鳥羽離宮跡公園内にも鳥羽・伏見の戦いに関する石碑があります。

小枝橋まで来た際には、ぜひこちらも見て行くと良いでしょう。

新選組は、鳥羽・伏見の戦いのとき、何をしていた?

幕府の権勢が揺らぐ中、反幕勢力を取り締まるための組織「新撰組」が誕生し、京都を中心に活動をしていました。

では、彼らは「鳥羽・伏見の戦い」では何をしていたのでしょうか。

戦闘では、新撰組副長だった土方歳三が指揮をとり、旧幕府軍として参戦していました。

この時、局長・近藤勇は戦いが起こるひと月ほど前に、攘夷派の襲撃を受けて負傷し出撃していません。

新撰組は刀や槍で白兵戦を展開していきましたが、ピストルや大砲などの近代兵器を使う新政府軍の前に退却を余儀無くされます。

さらに、味方の寝返りや旧幕府軍大将・徳川慶喜の撤退により、新撰組の隊は壊滅。

その後、戊辰戦争最後の地である箱館「五稜郭」にて土方歳三が戦死。すでに近藤局長も失っていた隊士たちは新政府軍に降伏。新撰組は歴史の舞台から降りることになったのでした。

鳥羽・伏見の戦いについて、ひとこといいたい

鳥羽・伏見の戦い

この戦いで、新政府軍が勝利した事により、旧幕府軍の敗北は決定的となってしまいます。

それにしても、幕府軍はどうして惨敗したのでしょうか?実は、それほど惨敗していないという説があります。

敵前逃亡

水戸藩出身の徳川慶喜は、「天皇」を敬えと、父「徳川斉昭」より幼い頃から教育されていました。

実はこのとき、旧幕府軍はフランスからの軍事支援を得ていたため、薩長軍よりも強力で強大な軍を保有していたのです。つまり、再戦すれば勝てていた可能性が極めて高かったということ。

歴史にもしもはありませんが、慶喜がこのとき敵前逃亡せず、戦闘を継続していたら、もしかしたら薩長軍は敗北していたかもしれません。

そうなったら、日本は「薩長」と「旧幕府」で二分され、西欧列強が介入。薩長のバックに付いていたイギリスが出てきて、「英仏代理戦争」の舞台となっていたかもしれません。

慶喜の「逃亡」という行動は「幕府のトップ」としては無能かもしれません。しかし「日本のトップ」としては内戦を未然に回避した名君と言えるかもしれません。

まとめ

本日の記事をまとめますと

鳥羽・伏見の戦いのポイントは、

・薩摩、長州中心の新政府軍と、旧幕府軍との内戦であったこと

・戦争が勃発した場所は伏見の「小枝橋」付近で、現在は石碑が残されていること

・戦争時の新撰組は土方副長が指揮し、旧幕府軍として戦っていたこと

があげられます。

戊辰戦争を契機に、刀を使う武士の時代は終わりを告げ、ピストルなどの西洋武器が活用されるようになりました。

鳥羽・伏見の戦いを皮切りに起こったこの内戦は、新しい時代への幕開けとなったのでした。

以上となります。

本日は「レキシル」へお越し下さいまして誠にありがとうございました。

よろしければ、また当「レキシル」へお越しくださいませ。

ありがとうございました

大久保利通・西郷隆盛関連記事

以下のリンク記事では、「大久保利通」「西郷隆盛」の「逸話」や「功績」について簡単にできるように、わかりやすく解説させていただいております。

よろしければこれらの記事も、ぜひお役立てくださいませ。

「大久保利通」の関連記事

「西郷隆盛」の関連記事

「大久保利通」関連人物の記事

「大久保利通」に関係する歴史的出来事などの記事

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] […]