この記事では、織田信長が好んで舞っていたという【敦盛】について、わかりやすく、短く、カンタンに解説しております。

これを読めば【敦盛の歌詞と、その意味】を、カンタンに理解できます。

ちなみに【敦盛】に登場する【人間五十年】という言葉は、【人の寿命は五十年】という意味ではなく、【人間界の五十年は、天界の一日に相当する】という意味なのです。

歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。

どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。

この記事を短く言うと

- 織田信長が好んだという【敦盛】の歌詞は、どのようなものか?

人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり。一度生を享け、滅せぬもののあるべきか - 【敦盛】の歌詞の意味とは?

人間界の五十年などは、化天(下天)での時の流れにくらべたら、まさに一睡の夢や幻のようなものだ。そうであるならば、一度この世に生を受けて、滅びないものなどあるはずがない。 - 【人間五十年】とは、どういう意味なのか?

【人間五十年】とは【人間の寿命は五十年】という意味ではなく、【人間世界の五十年は、天界の一日に相当する。つまり人間の一生は、一夜の夢のようなもの】という意味になる

織田信長が好んだ【敦盛】の歌詞

【人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり。一度生を享け、滅せぬもののあるべきか】

織田信長は、【敦盛】という題名の舞を好んで舞っていたといいます。

引用元ウィキペディアより

その歌詞は、以下のとおりです。

人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり

一度生を享け、滅せぬもののあるべきか

この歌詞には、実は、前と後にも歌詞が続いているのです。

全文はかなりの長文となってしまうので、一部だけをご紹介いたします。

前後をあわせると、以下の通りになります。

思へばこの世は常の住み家にあらず

草葉に置く白露、水に宿る月よりなほあやし

金谷に花を詠じ、榮花は先立つて無常の風に誘はるる

南楼の月を弄ぶ輩も 月に先立つて有為の雲にかくれり

人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり

一度生を享け、滅せぬもののあるべきか

これを菩提の種と思ひ定めざらんは、口惜しかりき次第ぞ

この歌詞には、どのような意味があるのでしょうか?

次の項でくわしく解説致します。

【敦盛】の歌詞の意味・現代語訳!この歌が出来た時代背景を解説

まずは先ほどご紹介した【敦盛】の歌詞を、現代語訳してみましょう。

【敦盛】の歌詞の意味と現代語訳

現代語訳と意味は、以下のようになります。

思えば、この世は無常であり、永遠に住み続けることのできる世界ではない。

草の葉についた水滴や、水面にうつる月のように、一瞬で消えてしまうものよりも、さらに儚くて、壊れやすいものなのだ。

(古代中国の)晋という国で栄華を極めた石崇の華麗なる別荘・金谷園も、風に散り

四川・南楼の月を見て喜ぶ者たちも、移り変わる雲におおわれるようにして、姿を消してしまった。

人間界の五十年などは、化天(下天)での時の流れにくらべたら、まさに一睡の夢、つまりたった一度眠っただけで消えてしまう幻のようなものだ。

一度この世に生を受けて、滅びないものなどあるはずがない。

これを悟りのいたる究極地点であると考えないのならば、それほど愚かで情けないことはないだろう。

【敦盛】の時代背景!【敦盛】とは誰なのか?

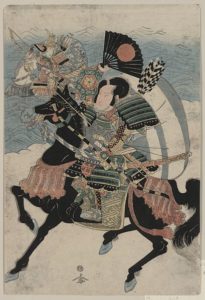

敦盛とは、平家の棟梁・平清盛の甥で、一ノ谷の戦いで戦死した美少年のことです。

この「敦盛」という歌は、【1184年】におこなわれた源氏と平家の戦争、いわゆる治承・寿永の乱(源平合戦)の1つで【一ノ谷の戦い】の一場面を描いたものです。

一ノ谷の戦いといえば、名将・源義経が

鵯越の逆落とし

と呼ばれる断崖絶壁を馬でくだった奇襲戦法で有名です。

引用元ウィキペディアより

このとき義経は見事に、平家の大軍を討ち果たしたのでした。

瀬戸内海へと船で逃げ出す平家武者に対して、熊谷直実という源氏武者が追撃をかけます。

引用元ウィキペディアより

そのとき熊谷は、一人の武者を捕まえました。

とても美しい甲冑を着た若武者の顔を見た熊谷は、驚愕しました。

なんと、彼は見るからに若い、まだ10代の若武者だったのです。

この一ノ谷の戦いで負傷した熊谷の子・熊谷直家と同じくらいの年代でした。

あまりにも若い敵将を討つことに、熊谷はためらいました。

息子の直家がかすり傷を負っただけでも、父・直家は苦しいというのに、この若者を失った親は、どれほど悲しむだろうと考えたからです。

ところが直家が後ろをみると、身分の低い雑兵たちが手柄をたてようと迫っています。

味方が見ている前で敵である敦盛を逃すと、直家が裏切り者と疑われ、自分自身が破滅してしまう可能性がありました。

さらに、この高貴な若武者が、身分の低い雑兵たちの餌食となって、見るも無惨な最期をむかえてしまうことも明らかでした。

そのため熊谷は、せめて美しい最期を遂げさせようと、この若武者を討ち取ります。

この若武者は、平家の長だった平清盛の甥で、まだ16歳だった平敦盛だったのです。

引用元ウィキペディアより

熊谷直実は、若き敦盛を討ってしまった罪悪感に苦しみます。

そして、敦盛が持っていた遺品【青葉の笛】を、敦盛の父・平経盛へ、手紙を添えて送ったのだとか。

平経盛は、あの平清盛の弟です。

その後、熊谷直実は武士をやめて出家してしまいます。

そして亡くなった平敦盛が極楽浄土へ行けるように供養をし続けたのでした。

のちに熊谷直実は、平敦盛の亡霊と再会を果たす、というストーリーです。

織田信長が好んだ【敦盛】という歌は、この敦盛の死と熊谷直実の物語を歌ったものなのです。

ちなみに信長は、1560年の【桶狭間の戦い】の直前に、この【敦盛】を舞ってから出陣しています。

そして見事に敵将・今川義元を討ち果たしています。

また、これも余談ではありますが、一ノ谷の戦いで源義経が「鵯越の逆落とし」と呼ばれる奇襲を仕掛けて敗走させた平家の武将「平資盛」は、織田信長が自らの先祖であると主張した人物です。

平資盛は、平清盛の孫であり、清盛の一人目の正妻の孫で、その血を引いているため、「源氏物語」の作者である紫式部の女系子孫にあたります。平資盛の兄・平維盛は、その美しさから「光源氏の再来」と呼ばれていました

【人間五十年】とは【人生五十年】という意味ではなかった!

【人間五十年】とは、【人の寿命は約五十年】という意味ではなく、【人間界の五十年は天界の一日に過ぎない】という意味です。

【敦盛】には、【人間五十年】という歌詞があります。

勘違いされているようですが、これは【人生は五十年くらい】という、人間の当時の平均寿命をうたったものではありません。

「人間の寿命は五十年。とても短く儚いものだ」

ドラマや映画で、織田信長がそのように言っているシーンが度々描かれますが、実際の意味は違います。

これは【人間五十年】と読みます。

人間とは、人間界すなわち神々の住む天界にたいして、人間の住む人間界のことをいいます。

人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり

一度生を享け、滅せぬもののあるべきか

この【化天(下天)】とは、神々が住む天界のなかでも、もっとも下の階層に位置する世界のことです。

人間界の50年は、この化天の一日に相当するのだとか。

つまり

「人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり」

とは

「人間界の五十年は、化天の一日つまり一昼夜なのだとか。

つまり人間の一生なんて、まさに夢幻のように、一瞬で過ぎ去ってしまうのだ」

という意味になるのです。

最近の能や幸若舞の解説書や学術的な解説でも、「にんげん」ではなく「じんかん」と解説されているようです。(引用元の一例「Weblio辞書」より)

信長が好んだのは【能】の敦盛ではなく【幸若舞】の敦盛だった

織田信長は、能の【敦盛】ではなく、幸若舞の【敦盛】を好んだといわれています。

織田信長が、重々しい口調で

「にんげん~!!ごじゅうねん~!!」

と歌い舞っているシーンは、ドラマや映画でよく描かれています。

これは【能の敦盛】を、織田信長が舞っているシーンを描いたものです。

しかし実は織田信長、【能の敦盛】を好んで舞っていたのではなく、【幸若舞の敦盛】を好んで舞っていたといわれています。

幸若舞とは、幸若丸という人が始めた舞のことです。

幸若舞は、能のように重々しい感じではなく、もっと軽くて陽気なものです。

重々しくて厚みのある【能の敦盛】のほうが、絵になるとは思います。

しかし史実における実際の織田信長は、もっと気軽に楽しめる【幸若舞】のほうが好きだったようです。

2020年放送の大河ドラマ【麒麟がくる】をご存知でしょうか。

2020年6月7日放送の第21回【決戦!桶狭間】で、織田信長を演じた俳優【染谷将太】さんが、敦盛を歌い舞うシーンが放送されました。

このドラマで、桶狭間の戦いを前にして、突然【敦盛】を歌い始めたのです。

これは史実のとおりです。

このドラマで染谷将太さんが歌ったのが、能ではなく、幸若舞だと考えられます。

能とは違い、若干軽い感じのする歌い方をするのが、幸若舞の特徴のようです。

まとめ

本日の記事をまとめますと

- 敦盛の歌詞は【人間五十年、化天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり。一度生を享け、滅せぬもののあるべきか】

- 敦盛の歌詞の意味は、「人間界の五十年などは、化天(下天)での時の流れにくらべたら、まさに一睡の夢や幻のようなものだ。一度この世に生を受けて、滅びないものなどあるはずがない。」

- 人間五十年とは、人間の寿命は五十年という意味ではなく、【人間世界の五十年は、天界の一日に相当する。つまり人間の一生は、一夜の夢のようなもの】という意味になる

以上となります。

本日は「レキシル」へお越し下さいまして、誠にありがとうございました。

よろしければ、またぜひ当サイトへお越しくださいませ。

ありがとうございました。

コメント

コメント一覧 (6件)

じんかん読みしてますけど、「にんげん」読みが正しいですね。

そもそも、本来、人間(にんげん)とは、仏教用語で、人の世や人の世界。

「じんかん」よみは、近代に入り、ヒューマンの訳語として人間をあてそれが一般化したあとに生まれた読み方です。なので、敦盛が制作されたときも、信長の時代も人間五十年は「にんげんごじゅうねん」と読みます。

意味は、人間世界の50年は~という意味であり、にんげんには、種としての今での主の意味での人間の意味はありません。

この度は当サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。

また、貴重なお言葉をいただき、重ねてお礼を申し上げます。

もしもよろしければ、またぜひ当サイトをお役立てくださいませ。

本当にありがとうございます。

「人間五十年~」の文言は、あの三蔵法師

玄奘が漢訳した『阿毘達摩俱舎論』世間品が出典ですから「にんげん」と仏教的な読み方が妥当と思われます。

この度は、当サイトへお越しくださいまして、ありがとうございます

しかも、この上なく貴重なご意見もいただき、感謝を申し上げます

もしもよろしければ、またぜひ当サイトをお役立てくださいませ

またお言葉いただけましたら、とても嬉しく存じます

ありがとうございました

失礼いたします

[…] →→→→→【能うたの敦盛あつもりの詩うたと意味】についてくわしくはこちら […]

[…] あわせて読みたい 【織田信長】敦盛の歌詞と意味!名言「人間五十年」の「本当の意味」 この記事では、織田信長が好んで舞っていたという【敦盛】について、わかりやすく、短 […]