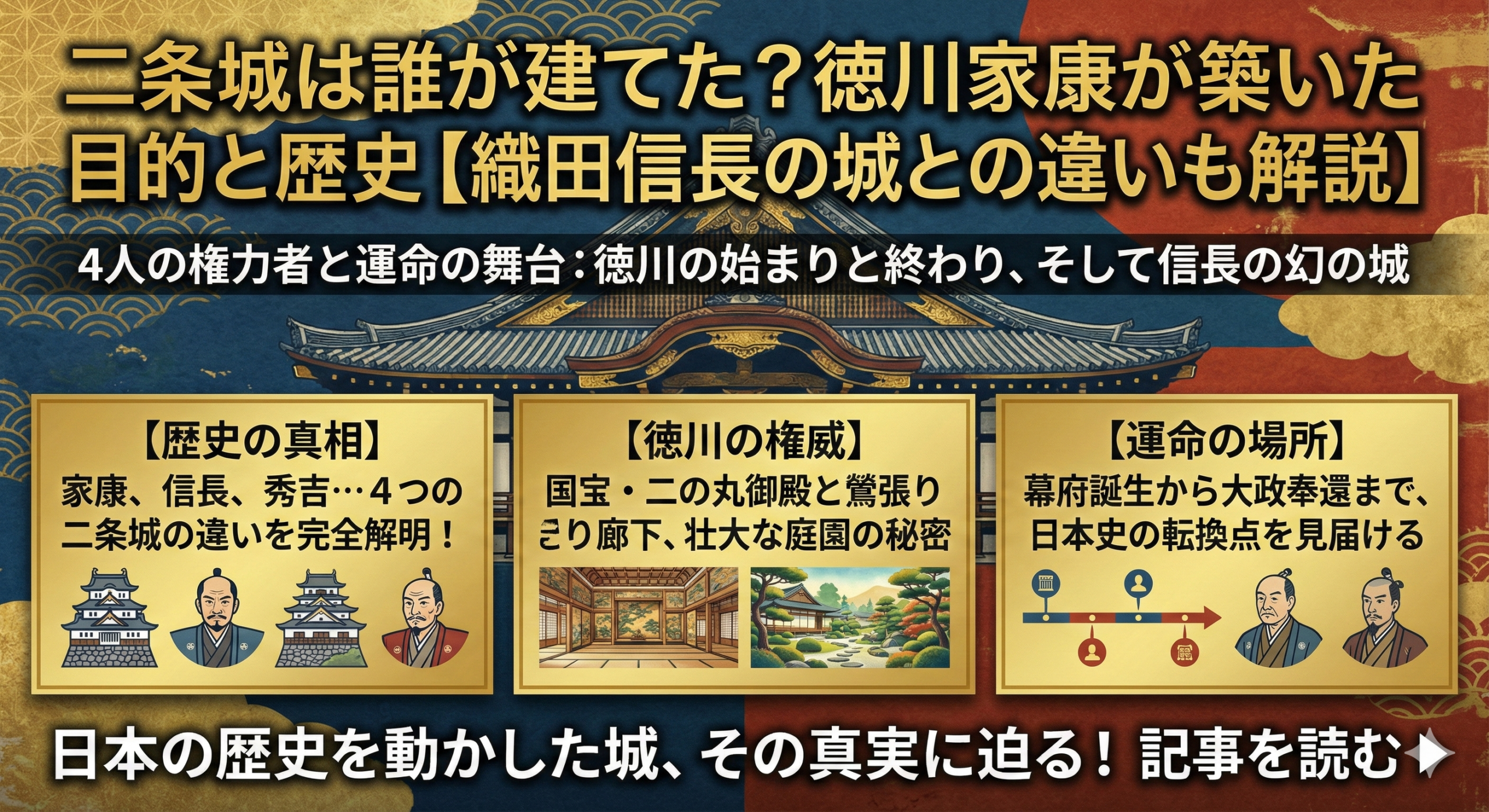

京都を代表する観光名所として、年間100万人以上が訪れる「二条城」。金色に輝く障壁画や鶯張りの廊下、そして壮大な庭園を持つこの世界遺産は、日本の歴史を語る上で欠かせない場所です。

しかし「二条城は誰が建てたのか」と聞かれたとき、あなたは自信を持って答えられるでしょうか。「徳川家康」と答える方もいれば、「織田信長じゃなかったっけ?」と首をかしげる方もいるはずです。実はその両方とも、ある意味では正解なのです。

歴史をひもとくと、京都には複数の「二条城」が存在し、時代を超えて権力者たちがこの地に城を築いてきました。現在私たちが目にしている二条城は、関ヶ原の戦いを制した徳川家康が天下の覇者として君臨した証であり、同時に260年続いた徳川幕府の始まりと終わりを見届けた運命の舞台でもあります。

この記事では、二条城を建てた人物の真相と、なぜ織田信長の名前が出てくるのかという謎、そしてこの城が日本の歴史においてどれほど重要な役割を果たしてきたのかを、詳しくわかりやすく解説していきます。

- 二条城を建てたのは徳川家康だが、信長も別の二条城を建てていた

- 歴史上4つの二条城が存在し、それぞれ別の場所にあった

- 家康の二条城は幕府の始まりと終わりの舞台となった

- 二の丸御殿と庭園に込められた徳川の権威と美意識

二条城は誰が建てたのか?実は一人じゃなかった

| 二条城の種類 | 築城者 | 築城年 | 現在の状態 |

|---|---|---|---|

| 足利義輝の二条御所 | 足利義輝 | 1558年頃 | 焼失(跡地不明) |

| 織田信長の二条城 | 織田信長 | 1569年 | 焼失(石碑のみ) |

| 豊臣秀吉の妙顕寺城 | 豊臣秀吉 | 1583年 | 廃城 |

| 現在の二条城 | 徳川家康 | 1603年 | 世界遺産として現存 |

現在の二条城を建てたのは「徳川家康」

引用元「Wikipediaコモンズ」より

結論から申し上げますと、現在京都で観光できる世界遺産「元離宮二条城」を建てたのは、江戸幕府を開いた徳川家康です。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで圧倒的勝利を収めた家康は、天下人としての地位を固めるため、京都に新たな拠点を築くことを決断しました。慶長6年(1601年)から工事が始まり、慶長8年(1603年)に完成したのが、現在の二条城の原型です。

築城にあたって家康は、西日本の大名たちに命じて資材や労力を提供させる「天下普請(てんかぶしん)」という方式を採用しました。これは単に城を建てるためだけではなく、大名たちの財力を削ぎ、徳川家への忠誠を示させるという政治的な狙いがありました。

家康が二条城を建てた3つの理由

徳川家康が莫大な費用をかけて二条城を建てた理由は、以下の3つです。

- 将軍が京都に滞在する際の宿所として

江戸から遠く離れた京都において、将軍が安心して滞在できる拠点が必要でした。 - 天皇と朝廷を「守護」するという名目のもとで監視するため

京都御所のすぐ近くに城を構えることで、朝廷の動きを常に把握できる体制を整えました。 - 西日本の大名たちに徳川の圧倒的な力を見せつけるため

豪華絢爛な城を築くことで、「天下は徳川のものである」ということを視覚的に示す意図がありました。

特に注目すべきは、二条城が京都御所を見下ろす位置に建てられたという点です。これは一見すると「御所を守る」という名目ですが、実際には「徳川家の権力が朝廷よりも上である」ことを暗に示す配置でした。このような政治的メッセージを込めた立地選びは、家康の巧妙さを物語っています。

歴史上には4つの「二条城」が存在した

ここで混乱を招くのが、「二条城」という名前の城が歴史上複数存在したという事実です。室町時代から江戸時代にかけて、京都の「二条」というエリアには、少なくとも4つの「二条城」と呼ばれる建物が建てられました。

①足利義輝の二条御所(二条城)

室町幕府13代将軍・足利義輝は、永禄元年(1558年)頃に二条通沿いに御所を構えました。これが最初の「二条城」とされています。しかし永禄8年(1565年)、義輝は家臣たちの裏切りによってこの御所で暗殺され(永禄の変)、建物も焼失してしまいました。

②織田信長の二条城(旧二条城)

永禄12年(1569年)、天下統一を目指していた織田信長は、新たに将軍となった足利義昭のために、わずか70日間で新しい城を築きました。これが「信長の二条城」です。場所は現在の二条城よりも少し北東で、烏丸通と室町通の間にありました。

③豊臣秀吉の妙顕寺城(二条第)

天正11年(1583年)、天下人となった豊臣秀吉は、京都の拠点として妙顕寺城(二条第)を築きました。しかし後に聚楽第を築いたため、この城は役割を終えて廃城となりました。

④徳川家康の二条城(現在の二条城)

そして慶長8年(1603年)、徳川家康が築いたのが、現在私たちが見ることのできる二条城です。これが唯一、現存している「二条城」なのです。

織田信長の「二条城」と現在の「二条城」の違い

「二条城を建てたのは織田信長」という情報を聞いたことがある方もいるでしょう。それは完全な間違いではありません。ただし信長が建てた二条城と、現在の二条城は全く別の建物なのです。

引用元「Wikipediaコモンズ」より

永禄12年(1569年)、織田信長は室町幕府15代将軍・足利義昭を京都に迎え入れるにあたり、義昭の居城として新しい城を建設しました。これが「旧二条城」または「信長の二条城」と呼ばれるものです。(余談ながら、この二条城を建築している現場で、宣教師ルイス・フロイスは織田信長と初対面!このとき信長は、町娘にいたずらしていた兵士を問答無用で斬ったという)

この城は石垣に石仏や墓石を転用するなど、信長らしい合理主義と革新性が見られました。また、内装には金箔がふんだんに使われ、権力の象徴としての豪華さを誇っていたといわれています。

しかし、義昭が信長と対立して京都を追放された後、この城は信長自身が京都滞在時の宿所として使用するようになりました。さらに後には、皇太子である誠仁親王に献上されています。

そして運命の天正10年(1582年)6月2日、本能寺の変が起こります。本能寺で襲撃を受けた織田信長の嫡男・織田信忠は、この旧二条城に籠城して明智光秀軍と戦いました。しかし多勢に無勢で、最終的に信忠は自刃し、城も炎上してしまいました。

現在、信長の二条城があった場所(京都市上京区烏丸通下立売上ル)には、「旧二条城跡」と刻まれた石碑がひっそりと立っているだけです。建物は何も残っていません。

| 比較項目 | 信長の二条城 | 家康の二条城 |

|---|---|---|

| 場所 | 烏丸通・室町通間 | 二条通堀川西入 |

| 建設期間 | わずか70日 | 約2年 |

| 主な目的 | 足利義昭の居城 | 将軍の京都宿所 |

| 最期 | 本能寺の変で焼失 | 現存(世界遺産) |

3代将軍・徳川家光による大改修で現在の姿に

家康が築いた二条城は、実は現在私たちが見ている姿とは大きく異なっていました。現在の豪華絢爛な二条城の姿は、3代将軍・徳川家光による大改修の結果なのです。

寛永3年(1626年)、後水尾天皇が二条城に行幸(天皇が訪問すること)することが決まりました。これは徳川幕府にとって非常に重要なイベントでした。天皇をお迎えするにあたり、家光は二条城を大規模にリフォームすることを決断したのです。

この時の改修工事で行われた主な内容は以下の通りです。

- 本丸御殿の増築と拡張

- 伏見城から5層の天守閣を移築

- 二の丸御殿を拡充し、豪華な障壁画を制作

- 二の丸庭園の大幅な改修

特に注目すべきは、狩野探幽をはじめとする狩野派の絵師たちが総力を挙げて描いた障壁画です。3000面以上にも及ぶこれらの絵画は、現在「国宝」として高く評価されています。松や虎、花鳥などが力強い筆致で描かれ、徳川将軍の権威を視覚的に表現しています。

つまり、二条城は家康が「基礎」を築き、家光が「完成」させた城といえるのです。現在の二条城の美しさは、この二人の将軍の力が結集した結果なのです。

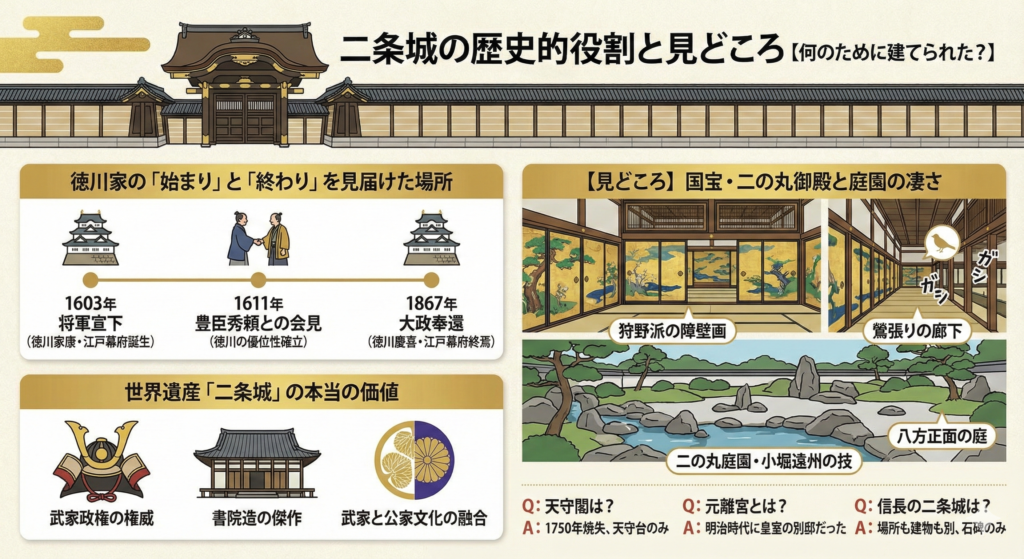

二条城の歴史的役割と見どころ【何のために建てられた?】

| 年代 | 出来事 | 歴史的意義 |

|---|---|---|

| 1603年 | 家康が征夷大将軍就任 | 江戸幕府の誕生 |

| 1611年 | 家康と豊臣秀頼の会見 | 徳川の優位性を確立 |

| 1626年 | 後水尾天皇の行幸 | 朝廷との関係強化 |

| 1867年 | 徳川慶喜が大政奉還 | 江戸幕府の終焉 |

徳川家の「始まり」と「終わり」を見届けた場所

二条城が日本史において特別な存在である理由は、徳川幕府260年の歴史の「始まり」と「終わり」の両方を見届けた唯一の場所だからです。

1603年:将軍宣下と徳川幕府の始まり

慶長8年(1603年)2月12日、徳川家康は二条城において「征夷大将軍」に任命されました。これによって江戸幕府が正式にスタートしたのです。

家康は完成したばかりの二条城で盛大な祝賀の儀式を行い、全国の大名たちを集めて自らの権威を誇示しました。この時、二条城は「徳川の時代が始まった」ことを天下に知らしめる舞台となったのです。

1611年:豊臣秀頼との決定的な会見

慶長16年(1611年)3月28日、二条城で歴史的な会見が行われました。徳川家康と豊臣秀頼の対面です。

かつて主君であった豊臣家の当主・秀頼が、家臣だった家康のもとを「訪問する」という形式をとることで、天下の権力が豊臣から徳川に完全に移ったことが明確になりました。この会見は、豊臣家の滅亡へとつながる重要な一歩でした。

1867年:大政奉還と徳川幕府の終焉

そして時は流れて慶応3年(1867年)10月14日。15代将軍・徳川慶喜は、二条城の二の丸御殿大広間に諸藩の重臣40名余りを集め、政権を朝廷に返上することを表明しました。これが日本史の教科書に必ず載っている「大政奉還」です。

家康が征夷大将軍に任命された場所で、慶喜が将軍職を返上する。これほどドラマチックな歴史の巡り合わせは、他に例がありません。二条城は、まさに徳川幕府の運命を最初から最後まで見届けた証人なのです。

【見どころ①】国宝・二の丸御殿の凄さとは

二条城を訪れたら絶対に見逃せないのが、国宝に指定されている「二の丸御殿」です。江戸時代初期の武家風書院造の最高傑作として、世界的に高く評価されています。

二の丸御殿は、車寄、遠侍、式台、大広間、蘇鉄の間、黒書院、白書院の6棟から構成され、部屋数は33室、畳の数は約800畳にも及びます。建物全体が雁行形(がんこうがた)に配置されており、上空から見ると雁が飛ぶような形をしています。

将軍の威厳を演出する巧妙な設計

二の丸御殿の最大の特徴は、来訪者が奥へ進むにつれて、天井が高くなり、装飾も豪華になっていくという設計です。

最初の「遠侍(とおざむらい)」では比較的質素な造りですが、将軍が座る「大広間」に近づくにつれて、欄間の彫刻や障壁画が豪華絢爛になっていきます。これは訪問者に対して、奥に座る将軍の絶対的な権威を感じさせるための心理的演出でした。

忍者対策?鶯張りの廊下

二の丸御殿の廊下を歩くと、床板が「キュッキュッ」と鳥の鳴き声のような音を立てます。これが有名な「鶯張り(うぐいすばり)」です。

一般的には「忍者の侵入を防ぐための警報装置」として説明されることが多いのですが、実際には床板と釘が経年変化でこすれ合うことで自然に発生する音だという説が有力です。しかし結果的に、この音が侵入者の発見に役立つことは間違いなく、セキュリティ機能を果たしていたといえるでしょう。

狩野派による3000面の障壁画

二の丸御殿の襖や壁を飾るのは、狩野探幽、狩野尚信、狩野興以ら狩野派の絵師たちが描いた障壁画です。総数3000面以上にも及ぶこれらの絵画は、松、虎、鷹、桜など、力強さと優美さを兼ね備えたモチーフが描かれています。

現在展示されているものの多くは保存のため模写に差し替えられていますが、その精巧な技術によって、当時の迫力をそのまま感じることができます。

【見どころ②】3つの庭園と小堀遠州の技

二条城には、異なる時代に作られた3つの美しい庭園があります。それぞれが異なる特徴を持ち、訪れる人々を魅了しています。

二の丸庭園:小堀遠州の傑作

二条城で最も有名な庭園が、特別名勝に指定されている「二の丸庭園」です。この庭園は、江戸時代を代表する作庭家・小堀遠州が、1626年の後水尾天皇の行幸に合わせて改修したものです。

池の中央には蓬莱島、左右には鶴島と亀島が配置され、「神仙蓬莱思想」を表現しています。最大の特徴は、どの角度から見ても美しい「八方正面の庭」として設計されている点です。二の丸御殿の各部屋から眺めても、それぞれ異なる美しさを楽しめるように計算されています。

力強い石組みは武家の力を象徴し、同時に雅な美しさも兼ね備えた、まさに徳川将軍にふさわしい庭園といえるでしょう。

本丸庭園:明治の洋風庭園

本丸庭園は、明治29年(1896年)の明治天皇の行幸に際して作られた洋風庭園です。芝生を敷き詰めた開放的なデザインで、江戸時代の和風庭園とは全く異なる趣があります。

清流園:和洋折衷の現代庭園

清流園は昭和40年(1965年)に作られた比較的新しい庭園で、和風と洋風が融合したユニークなデザインです。市民の憩いの場としても親しまれています。

世界遺産「二条城」が持つ本当の価値

二条城は平成6年(1994年)、「古都京都の文化財」の一つとしてユネスコ世界遺産に登録されました。その評価のポイントは、単に古い建物が残っているということではありません。

- 武家政権の権威を示す建築様式の完成形

- 江戸時代初期の書院造の最高傑作

- 日本の政治史における重要な舞台

- 武家文化と公家文化が融合した稀有な存在

特に注目すべきは、二条城が江戸時代には徳川家の城でありながら、明治時代には皇室の離宮として使用されたという点です。そのため、葵の御紋(徳川家)と菊の御紋(皇室)が同じ建物内に共存している、世界でも極めて珍しい場所なのです。

武家政権の象徴であり、同時に皇室とのつながりも持つ二条城は、日本の複雑な歴史を体現する唯一無二の文化遺産といえるでしょう。

よくある質問

- 二条城の天守閣はどこにありますか?

-

現在、二条城に天守閣はありません。かつては豊臣秀吉が晩年を過ごした伏見城から移築された5層の立派な天守閣がありましたが、寛延3年(1750年)に落雷によって焼失してしまいました。現在は本丸の一角に「天守台」という石垣の土台だけが残っており、そこからは京都市内を見渡すことができます。天守台に登ると、かつてここに壮大な天守閣がそびえていたことを想像できるでしょう。

- 二条城はなぜ「元離宮」と呼ばれるのですか?

-

明治維新後、二条城は徳川家から新政府(朝廷)に引き渡され、「二条離宮」として皇室の別邸になりました。その後、昭和14年(1939年)に京都市に下賜(天皇から与えられる)された際、「かつて離宮だった城」という意味を込めて「元離宮二条城」という正式名称になりました。現在でも宮内庁の管理下にある部分があり、皇室とのつながりを今も保っています。

- 織田信長の二条城の跡地には何がありますか?

-

織田信長が建てた旧二条城があった場所(京都市上京区烏丸通下立売上ル)には、現在「旧二条城跡」と刻まれた石碑がひっそりと立っているだけです。周辺は住宅地や商業地になっており、かつての面影はほとんど残っていません。ただし、昭和52年(1977年)の地下鉄烏丸線工事の際には、当時の石垣の一部が発掘され、信長の二条城の存在が考古学的にも証明されました。歴史好きの方は、石碑を訪ねて信長の時代に思いを馳せるのも良いでしょう。

- 二条城の見学所要時間はどれくらいですか?

-

二条城全体をじっくり見学する場合、所要時間は約1時間半から2時間程度が目安です。国宝・二の丸御殿の内部見学に約40分、二の丸庭園の散策に約20分、本丸エリアと天守台への移動・見学に約30分、清流園などその他のエリアに約20分程度を見込むと良いでしょう。桜や紅葉のシーズン、特別公開やライトアップイベントの際はさらに時間がかかることがあるため、時間に余裕を持って訪れることをおすすめします。

- 二条城は織田信長が築城しましたか?

-

いいえ、現在観光できる二条城を築いたのは織田信長ではなく、徳川家康です。ただし、織田信長も永禄12年(1569年)に「二条城」と呼ばれる城を築いています。これは現在の二条城とは場所も建物も全く別で、「旧二条城」または「信長の二条城」と呼ばれます。信長の二条城は天正10年(1582年)の本能寺の変の際に焼失し、現在は石碑が残るのみです。つまり「二条城は誰が建てた?」という質問への答えは、「現在の二条城は家康、かつての二条城は信長も建てた」ということになります。

- 二条城の二の丸庭園を作った人は誰ですか?

-

二の丸庭園を作庭(改修)したのは、江戸時代を代表する作庭家・茶人である小堀遠州です。寛永3年(1626年)の後水尾天皇の行幸に合わせて、遠州が大規模な改修を行いました。遠州は二条城の庭園以外にも、京都の南禅寺金地院庭園や孤篷庵庭園など、多くの名園を手がけた天才作庭家として知られています。二の丸庭園の「どの角度から見ても美しい」という特徴は、遠州の卓越した空間設計能力の証といえるでしょう。

二条城に刻まれた日本の歴史

- 現在の二条城を建てたのは徳川家康で1603年に完成した

- 豪華な姿に改修したのは3代将軍・徳川家光である

- 歴史上「二条城」と呼ばれる建物は少なくとも4つ存在した

- 織田信長も1569年に二条城を建てたが本能寺の変で焼失した

- 信長の二条城と家康の二条城は場所も建物も全く別物である

- 1603年に家康が征夷大将軍に就任し江戸幕府が始まった

- 1867年に慶喜が大政奉還を表明し徳川幕府が終わった

- 同じ場所で幕府の始まりと終わりを見届けた唯一の城である

- 国宝の二の丸御殿は武家風書院造の最高傑作とされる

- 鶯張りの廊下や狩野派の障壁画など見どころが豊富

- 小堀遠州作の二の丸庭園は特別名勝に指定されている

- 天守閣は1750年に落雷で焼失し現在は天守台のみ

- 明治時代には皇室の離宮として使用されていた

- 1994年にユネスコ世界遺産に登録された

- 葵の御紋と菊の御紋が共存する稀有な文化財である

「二条城は誰が建てた?」という疑問から始まったこの探求は、徳川家康という答えだけにとどまらず、織田信長、豊臣秀吉、徳川家光、そして徳川慶喜といった歴史の巨人たちの物語へと広がっていきました。

二条城という一つの場所に、日本の権力者たちの野望と栄光、そして衰退が刻み込まれているのです。

京都を訪れた際には、ぜひ二条城に足を運んでみてください。

豪華絢爛な建築や美しい庭園を眺めながら、そこに刻まれた日本の歴史に思いを馳せることで、教科書では味わえない生きた歴史の息吹を感じることができるはずです。

徳川家康が築いた江戸城についても、興味がある方はこちらの記事をご覧ください。

コメント