1221年に起きた承久の乱について、世界一わかりやすく簡単に解説いたします。

承久の乱の経緯をかんたんにまとめると、以下のとおりです

- 承久の乱とは1221年に起こった、朝廷の後鳥羽上皇と、鎌倉幕府の北条義時の戦い

- 戦いの原因は、北条義時が後鳥羽上皇を脅迫したり要求を拒絶するなど、上皇の言うことをきかなくなったため

- 結果は、鎌倉幕府と北条義時の圧勝。後鳥羽上皇は敗北し、隠岐へ流罪・幽閉された

- 承久の乱の結果、日本は天皇やお公家さんが支配する国から、武士が支配する国へ変わった

- 戦いのあと、後鳥羽上皇は怨霊になったという伝説がある

以下でさらにくわしく解説いたしますが、この記事を読めば、承久の乱について、かんたんに理解できます。

→→→→→『鎌倉殿の13人』登場人物・関連記事まとめはこちら

歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。

どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。

承久の乱とは何かをわかりやすく簡単に解説

承久の乱とは、1221年に起こった鎌倉幕府vs朝廷の戦いです。

言い換えれば、承久の乱は、北条義時と後鳥羽上皇の戦いでもあります。

【承久の乱】の始まりから終わりまでの流れをザッと解説

北条義時が後鳥羽上皇の息子に、鎌倉幕府4代目の征夷大将軍になってくれるようにと要請する

↓

義時の要請が、後鳥羽上皇によって断られる

↓

断られたことに激怒した義時が、兵1000人で後鳥羽上皇を脅す

↓

後鳥羽上皇が愛妾・亀菊の荘園の地頭を罷免するよう北条義時に要求するが断られる

↓

源頼茂という武将が次の鎌倉幕府トップになるため京都で反乱を起こし、後鳥羽上皇の宮殿が焼失

↓

後鳥羽上皇は宮殿焼失の責任は北条義時にあると考え、北条義時に宮殿の再建を命じるが断られる

↓

激怒した後鳥羽上皇が、北条義時を倒せと、全国の武士たちに命令を出す

↓

討伐の命令を出された北条義時が反撃する(北条義時vs後鳥羽上皇 承久の乱が起こる)

↓

北条義時の圧勝(承久の乱が終わる)

↓

後鳥羽上皇が、隠岐の島へ幽閉される

承久の乱とは、誰と誰の戦いだったのか?

承久の乱は、【北条義時】と【後鳥羽上皇】のあいだで起こった戦いです。

1221年(承久3年)、鎌倉幕府と京都の朝廷のあいだで、戦いが勃発しました。

それが承久の乱です。

鎌倉幕府の総大将は、幕府の執権という最高の役職についていた北条義時。

源頼朝の妻・北条政子の弟にあたる人物です。

北条義時

「引用元ウィキペディアより」

朝廷側の総大将は後鳥羽上皇。

平清盛と権力闘争を繰りひろげた後白河法皇が、天皇へと即位させた人物です。

《後鳥羽上皇》

「引用元ウィキペディアより」

朝廷のトップである後鳥羽上皇が、鎌倉幕府とそのトップである北条義時へ戦いを挑んだ事件が、承久の乱なのです。

承久の乱が起こった原因!なぜ起こったのか?誰が起こしたの?

承久の乱が起こった原因は、ひとことでいえば、【北条義時が後鳥羽上皇の言うことをきかなかったから】です。

北条義時が後鳥羽上皇に対して軍を使って圧力をかけたり、焼け落ちた京都御所の再建費用を拒絶するなど、義時が失礼な行動をとったため、後鳥羽上皇が激怒。

さらには、後鳥羽上皇の愛妾の領地の地頭という支配者を解任せよという命令を、義時は拒絶。

挙げ句の果てには、義時のせいで焼失した後鳥羽上皇の住居の再建費用を出せという命令をも、義時は拒絶。

後鳥羽上皇は、言うことをまったくきかない北条義時の失礼な態度に激怒。

義時を倒そうとして戦争を起こしたのです。

逆にいえば後鳥羽上皇は、いうことをきかない北条義時を討伐して、いうことをきく人間を幕府のトップに就任させ、幕府を思い通りに支配するために、承久の乱を起こしたのです。

後鳥羽上皇が鎌倉幕府に戦いを挑んだ理由を簡単にまとめてみると、原因は4つあります

- もともと後鳥羽上皇は、鎌倉幕府が気に入らなかった

- 鎌倉幕府のトップ北条義時が、朝廷に圧力をかけたことが気に入らなかった

- 北条義時が、後鳥羽上皇が要求した荘園の地頭罷免を拒絶した

- 北条義時が、炎上した京都御所の再建に協力しなかった

つまりは義時が、後鳥羽上皇の命令にまったく従わなくなったことが原因なのです。

もともと日本は

- 朝廷という政府

が支配していました。

しかし、1185年に源頼朝が鎌倉に【臨時政府である幕府】を成立させると、鎌倉幕府が日本を支配するようになっていったのです。

《源頼朝》

「引用元ウィキペディアより」

本来の政府である朝廷のトップに君臨していた後鳥羽上皇は、そのことに不満をもっていました。

当然です。本当なら日本を支配するべきは後鳥羽上皇なのに、いつの間にか北条義時が日本を支配していたからです。

そんな中で、北条義時は後鳥羽上皇による命令に対して、拒絶を繰り返し、全然いうことをきかなくなりました。

それだけではありません。

義時はあろうことか、日本の支配者であり最も偉い後鳥羽上皇に対して、軍をつかって圧力をかけるなど、とても失礼な行動を取るようになります。

それに激怒した後鳥羽上皇が、北条義時を倒そうとして、戦いを始めたのです。

どうして北条義時は、後鳥羽上皇に対して軍団をつかって圧力をかけるような、失礼な行動を取ることになったのでしょうか?

その原因は、源頼朝の息子で鎌倉幕府三代目の征夷大将軍・源実朝が死んだことにありました。

3代将軍・源実朝の死

鎌倉幕府3代将軍・源実朝が、後継者を残さずに亡くなったことが、北条義時が後鳥羽上皇に圧力をかけた原因でした。

実朝が生きていたあいだは、朝廷と鎌倉幕府の関係は、極めて良好でした。

源実朝は後鳥羽上皇を崇拝していた人物でした。

そのため実朝は後鳥羽上皇の命令ならば、なんでもきいていたのです。

1219年、源頼朝の息子で3代将軍にあたる源実朝が、甥の公暁という人物に暗殺される事件がおこりました。

実朝が亡くなったことで、次の征夷大将軍に就任すべき人物が、一人もいなくなってしまったのです。

そのため北条義時は、後鳥羽上皇の息子を、鎌倉幕府の4代目の征夷大将軍に就任させようとしたのです。

ところが後鳥羽上皇がこれを断りました。

断られたことに怒った北条義時は、1000人の兵士を京都へ送って後鳥羽上皇を脅しましたが、それでも後鳥羽上皇は息子を4代目の征夷大将軍にすることを断り続けたのです。

4代将軍の拒絶

断った理由は簡単です。

征夷大将軍になると上皇の息子は鎌倉へ行かなくてはいけないわけですが、当時の鎌倉はとても危険で、治安がわるいところだったので、息子を行かせる気にならなかったのです。

実際に、2代将軍・源頼家も3代将軍・源実朝も、暗殺されているわけですから、後鳥羽上皇の意見ももっともなのです。

断られた義時は、仕方なくお公家さんの九条頼経という人物を、4代目の征夷大将軍に就任させます。(九条頼経は源頼朝の姉の子孫にあたる人物)

義時が脅しをかけてきたことに対して、後鳥羽上皇は激怒します。

北条義時を呪い殺そうとするほど怒り狂ったといいます。

そのことを知った北条義時もまた、後鳥羽上皇に対して激怒します。

地頭罷免を拒絶

それだけではありません。

実は、実朝が暗殺された直後、後鳥羽上皇は一つの要求を北条義時ら鎌倉幕府に対してしていました。

それは、自分がかわいがっていた愛妾・亀菊に与えていた荘園の地頭を罷免せよ、というものです。

地頭とは、その土地を管理する役職のことで、幕府が任命する権利を持っていました。

そのため、後鳥羽上皇は愛する亀菊の領地を支配していた地頭を罷免して、愛人に良い顔をしようとしたのでしょう。

ところが、北条義時はこれを拒絶。

北条義時は、後鳥羽上皇の命令をまったくきかない人物だったのです。

御所再建も拒絶

鎌倉幕府の将軍・源実朝が暗殺されたことで、混乱が京都にも及んでいました。

なんと源頼茂という武将が、みずからが征夷大将軍になろうとして挙兵し、京都で後鳥羽上皇の軍団に討伐される事件が起こったのです。

この戦乱で、後鳥羽上皇の宮殿である京都御所の大半が焼失。

この京都御所焼失の責任は、もとはといえば、将軍・実朝を警護しきれなかった幕府の責任者・北条義時にあります。

そのため後鳥羽上皇は、幕府の実質的なトップだった北条義時に御所再建を命じますが、義時はこれを拒絶したのでした。

これもまた、後鳥羽上皇の怒りに火をつけたきっかけとなったのでした。

- 4代将軍就任の抗争

- 地頭の罷免を拒絶

- 御所再建を拒絶

何から何まで対立を繰り返した北条義時と後鳥羽上皇は、もはや戦うことを避けられない状況になっていったのです。

後鳥羽上皇が挙兵!承久の乱開始!

1221年、後鳥羽上皇は、北条義時を倒すために立ち上がりました。

承久の乱の始まりです。

院宣とよばれる上皇からの命令を各地に発して、全国の武士たちに「北条義時を倒せ」と命じたのでした。

当時、上皇や朝廷の力は圧倒的であり、誰もが「北条義時に勝ち目はない。後鳥羽上皇の圧勝だろう」と予想していました。

(院宣とは、上皇が出す命令のこと。追討の院宣というものを、人気漫画【ワンピース】に例えると、【バスターコール】のようなもの。当時の常識として、追討の院宣を出されたものが生き残れる可能性は、ほとんどゼロだった。)

後鳥羽上皇は

「北条義時に味方するものなど、1000人もいないだろう」

と言っていた程です。

ところが後鳥羽上皇が圧勝するはずの戦いを、一人の女性がひっくり返します。

北条政子です

北条政子による奇跡の演説と圧勝劇

後鳥羽上皇が圧勝するはずだった承久の乱は、北条政子による奇跡の大演説によって、逆に鎌倉幕府と北条義時が圧勝することとなります。

尼将軍という言葉をご存知でしょうか?

北条政子の渾名です。

北条政子

「引用元ウィキペディアより」

鎌倉幕府をつくった源頼朝の妻であり、同時に北条義時の姉でもあった北条政子は、後鳥羽上皇におびえる鎌倉武士たちに対して、歴史に残る名演説をおこなったのです。

「源頼朝公のご恩は、山よりも高く、海よりも深い。

このご恩に報いるため、後鳥羽上皇の軍団を倒せ」

この演説に勇気づけられた全国の武士たちは、次々と鎌倉幕府に味方して、後鳥羽上皇の軍団を相手に戦う決意を固めました。

鎌倉幕府の軍団は、わずか18人で、鎌倉から京都へと進軍を開始したといいます。

北条義時の息子・北条泰時がひきいた18人の軍は、各地で次々と味方を加えていきます。

鎌倉を出発し、京都へ到着するころには、なんと19万人もの大軍団にふくれあがっていました。

→→→→→【北条政子の演説・全文と現代語訳】について詳しくはこちら

それに対する後鳥羽上皇の軍は、全部でわずか2万ほどだったといいます。

北条義時軍19万人 vs 後鳥羽上皇軍2万人

(実際には、北条義時軍19000人vs後鳥羽上皇軍2000人だったともいわれている)

義時の姉・北条政子の演説がきっかけで、鎌倉武士たちは勇気を取り戻し、敗色濃厚だった鎌倉幕府が、大逆転勝利したのでした。

この大逆転勝利は、当時としては誰も想像もしていなかったほどの奇跡でした。

現代に例えていうならば、内閣総理大臣が警察庁長官と相談して、関東の広域暴力団(鎌倉幕府)の組長を全国指名手配したところ、激怒したその暴力団員が首相官邸を襲撃し、総理大臣を返り討ちにしてしまったようなものです。

敗北した後鳥羽上皇はその後、鎌倉幕府に降伏。

出家させられた後鳥羽上皇は、日本海に浮かぶ絶海の孤島・隠岐へ流罪となり、幽閉生活をさせられることになります。

そして二度と、生まれ故郷の京都へ戻ることなく、18年後の1239年に亡くなるのです。

承久の乱によって、何が変わったのか?

承久の乱のあと、本格的な【武士の時代】が始まった

承久の乱をきっかけにして、それまで天皇とお公家さんが支配していた日本を、今度は武士たちが日本全土を支配することになりました。

日本はそれまで、朝廷という天皇とお公家さんが組織した政府に支配されていました。

ところが承久の乱によって朝廷が幕府に敗北したため、武士による臨時政府である幕府が、日本を征服して支配することになったのです。

この武士が日本を支配するという状態は、承久の乱がおこった1221年から、西郷隆盛が徳川家康のつくった江戸幕府を滅ぼす1868年まで、約650年ものあいだ続くことになります。

こうして日本は北条義時の活躍により、天皇から征夷大将軍へ、お公家さんから武士へと、支配者が変わることになったのです。

なぜ六波羅探題が設置されたのか?そもそも探題って何?

承久の乱のあと、京都の朝廷を監視して、反乱を起こさないように見張るために、鎌倉幕府は六波羅探題というものが京都に設置されました。

六波羅探題とは、京都の六波羅という地に設置された鎌倉幕府の出先機関、つまり鎌倉幕府の京都支店のようなものです。

探題とは、かんたんにいってしまうと、現在の裁判所と警察をあわせたようなものです。

人々の訴訟をとりあつかって裁判所としての役割を果たし、さらには警察として犯罪をとりしまるのが、探題のお仕事でした。

かつて平清盛のお屋敷があった京都の六波羅という場所に設置された探題なので、六波羅探題とよばれたのです。(現在の京都市にある六波羅蜜寺の周辺です)

《平清盛》

「引用元ウィキペディアより」

鎌倉幕府と北条義時は、承久の乱で数多くの武士が後鳥羽上皇と朝廷に味方した様子を見て、また同じような反乱が起こるのではないか、と恐れたのです。

そのため、朝廷が鎌倉幕府に対して戦争を仕掛けたり、武士や軍団を集めたりしないように、京都の朝廷と天皇を見張る必要があったのです。

その監視のために鎌倉幕府がつくったのが六波羅探題だったのです。

もともと朝廷は、強力な軍団を持っていました。しかし、強い軍団を持っていたために、承久の乱という戦いを仕掛けることができたのです。

鎌倉幕府は、朝廷が二度と戦争を起こすことができないように、朝廷の軍団を解散させました。

しかし京都の平和を守るためにも、軍団は必要です。

そのため六波羅探題を設置して、その六波羅探題に京都を守る軍団の指揮権を与え、京都の平和を守らせたのです。

例えて言うなら六波羅探題とは、【鎌倉幕府の京都支社】のようなものです。

鎌倉幕府の鎌倉本社は北条義時が支配し、鎌倉幕府の京都支社である六波羅探題は、義時の子・北条泰時が支配しました。

この六波羅探題は、1333年まで、京都における鎌倉幕府の拠点として約100年つづきました。

しかし1333年、六波羅探題は足利尊氏の攻撃を受けて滅ぼされ、ほぼ同時に鎌倉も新田義貞によって攻撃されています。

《足利尊氏》

「引用元ウィキペディアより」

鎌倉と六波羅探題、この両方の拠点を攻め滅ぼされた鎌倉幕府は、滅亡することとなるのです。

六波羅探題は、足利尊氏に滅ぼされるまでのあいだ、鎌倉とならぶ鎌倉幕府の重要な拠点となっていたのです。

六波羅探題と同時に、鎌倉は新田義貞によって滅ぼされることとなります。

後鳥羽上皇の最期!日本史上最強の怨霊伝説とは?

隠岐へ流罪になった後鳥羽上皇は、承久の乱から18年後の【1239年】、隠岐でひっそりと亡くなります。

後鳥羽上皇は、何度も何度も京都へ帰らせてほしいと幕府へ願い出ていたのです。

しかし、ついに故郷へ帰ることは出来ませんでした。

「万が一、私が魔物になることがあれば、この世に災いをもたらすだろう。

だがもしも、私の子孫が天皇となってこの世を支配することがあったなら、それは全て私の力によるものである。

その時は、子孫たちよ。私の菩提を弔うように」

後鳥羽上皇が、最期に残した遺書の内容です。

こののち、鎌倉幕府では不幸が続いたと言われています。

そのため、後鳥羽上皇が怨霊になったと噂され、恐れられたのです。

その後、後鳥羽上皇の孫である後嵯峨天皇が即位。

この後嵯峨天皇が後継者を明らかにしなかったことが一因となって、100年後、ある人物がこの世に誕生します。

後醍醐天皇をご存知でしょうか?

後嵯峨天皇のひ孫にあたる人物です。

《後醍醐天皇》

「引用元ウィキペディアより」

承久の乱から112年後の1333年のことですが、後醍醐天皇が足利尊氏や楠木正成をしたがえて鎌倉幕府へ戦いを挑みます。

この戦いで、源頼朝以来141年続いた鎌倉幕府は、滅亡することとなります。

もしかすると後鳥羽上皇の怨念が、鎌倉幕府を滅亡させたのかもしれません。

実際の歴史から検証してみた!後鳥羽上皇の呪いは本物かどうか!

後鳥羽上皇といえば、歌人として、歴代天皇の中でも最高の人物といわれているお人です。

さらに、武術でもすぐれた能力を発揮したのだとか。

天皇家の家紋といえば菊の御紋。

その菊の御紋を初めてつかったのは後鳥羽上皇という説があります。

菊の御紋

引用元Wikipediaより

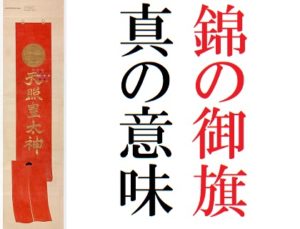

鳥羽伏見の戦いをご存知でしょうか?

幕末、西郷隆盛がひきいた薩長・新政府軍が、徳川慶喜がひきいる旧幕府軍を倒した戦いです。

菊の御紋で飾られた錦の御旗がかかげられた瞬間に、旧幕府軍が崩壊したといわれています。

《錦の御旗》

「引用元ウィキペディアより」

徳川幕府を倒したのは、後鳥羽上皇がつくった菊の御紋と錦の御旗ともいえるのかもしれません。

後鳥羽上皇の怨念が、力を発揮したともいえます。

そういえば、承久の乱から53年後の【1274年】に元寇という、日本始まって以来の危機が起こりました。

それもまさか、後鳥羽上皇の怨霊の仕業だったのでしょうか・・・。

まとめ

本日の記事をまとめますと

- 1221年承久の乱は、鎌倉幕府・北条義時vs朝廷・後鳥羽上皇の戦い。鎌倉幕府の勝利で終わった

- 承久の乱の原因は、北条政子の弟・北条義時が、後鳥羽上皇へ軍事的圧力をかけて、挑発したことだった

- 戦いは鎌倉幕府の勝利に終わり、後鳥羽上皇は隠岐へ流罪。そこで亡くなり、怨霊になったと言われている

以上となります。

本日は「レキシル」へお越し下さいまして誠にありがとうございました。

よろしければ、また当レキシルへお越しくださいませ。

ありがとうございました

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 後鳥羽上皇は、鎌倉幕府から政治を行う権限を取り戻そうと、承久の乱を起こしましたが、北条政子・義時の姉弟に敗北します。 […]