関ヶ原の戦いで徳川家康に敗れ、敗将として歴史に名を刻むことになった石田三成。彼の最後の言葉として、処刑直前に交わされたという干し柿のエピソードはあまりにも有名です。しかし、その言葉は本当に事実なのでしょうか。

この記事では、石田三成が死を前にして残したとされる言葉の真相を深く掘り下げ、その背景にある彼の人間性や信念に迫ります。

また、広く知られる辞世の句や心に響く名言、豊臣家への忠義を貫いた末の死因、そして妻との逸話や処刑後の首の行方、現代にまで語り継がれる生存説、さらには現在も続く子孫の存在に至るまで、石田三成という武将の生涯を多角的に、そして詳細に解説していきます。

- 石田三成の最後の言葉とされる逸話の真偽

- 辞世の句や名言に込められた想い

- 関ヶ原の戦いから処刑までの流れ

- 子孫の現在や生存説などの謎

石田三成の最後の言葉と辞世の句の真相

- 処刑直前の有名な干し柿エピソード

- 石田三成が残した辞世の句とは

- 三成の死因は斬首による処刑

- 徳川家康との対立と関ヶ原の戦い

- 石田三成の首のその後

処刑直前の有名な干し柿エピソード

石田三成の最期を語る上で欠かせないのが、処刑場へ向かう道中での「干し柿」にまつわる逸話です。関ヶ原の戦いに敗れて捕らえられた三成は、京都の六条河原で処刑されることになりました。その道中、警護の武士に「喉が渇いたので白湯を一杯所望したい」と頼みます。

しかし、あいにく白湯の用意はなく、代わりに干し柿が差し出されました。三成はこれを見ると、「干し柿は痰の毒になるゆえ、食すことはできぬ」と言って断ったとされています。これを聞いた警護の者は、「これから首を斬られる身でありながら、毒を気にしてどうするのか」と嘲笑しました。すると三成は、毅然とした態度で次のように言い返したと伝えられています。

「大義を抱く者は、たとえ首を斬られる寸前であっても、命を惜しみ、本懐を遂げたいと願うものだ」

この言葉は、最後まで自身の信念と健康管理を怠らず、決して諦めない三成の強い意志とプライドを示すものとして、後世に語り継がれてきました。ただし、この印象的な逸話は、江戸時代に成立した逸話集『明良洪範(めいりょうこうはん)』に記されているものであり、同時代史料には見られないことから、後世の創作である可能性も指摘されています。創作だとしても、三成の合理的で怜悧な人物像が、このような逸話を生み出す下地になったのかもしれません。

信長さん

信長さん事実かどうかは別として、このエピソードは「石田三成」という人物のパブリックイメージを決定づけたものと言えますね。彼のキャラクターがよく表れています。

石田三成が残した辞世の句とは

石田三成は、その最期に辞世の句も詠んでいます。干し柿の逸話のような気丈さとは対照的に、非常に静かで叙情的な歌です。

筑摩江や 芦間に灯す かがり火と ともに消えゆく 我が身なりけり

この句の「筑摩江(ちくまえ)」とは、彼の居城であった佐和山城(現在の滋賀県彦根市)から望むことができた琵琶湖の古名です。句全体を現代語訳すると、「琵琶湖のほとり、芦の茂る間に見えるかがり火が、静かに消えていくように、私の命もまた、こうして消えていくのだなあ」といった意味合いになります。

天下を二分する大戦を指揮した武将が残した句としては、あまりにも穏やかで、物悲しい情景が浮かび上がります。豊臣家への忠義を貫き、自らの理想のために戦い、そして敗れた自身の運命を、生まれ故郷の美しい風景に重ね合わせ、静かに受け入れようとする三成の心境が伝わってくるようです。激しい戦いの末にたどり着いた、ひとつの悟りの境地が示されているのかもしれません。

三成の死因は斬首による処刑!処刑前に起こったこと

石田三成の直接の死因は、斬首による処刑です。慶長5年(1600年)9月15日、関ヶ原の戦いで西軍が敗北すると、三成は戦場から離脱し、伊吹山の東にある相川山方面へ逃亡しました。しかし、数日にわたる逃亡生活の末、9月21日に古橋村(現在の滋賀県長浜市)で、家康方の武将・田中吉政の捜索隊に捕縛されました。

捕らえられた三成は、まず徳川家康の本陣があった大津城へ送られ、そこで家康と対面します。その後、大坂、そして堺へと送られ、罪人として市中を引き回されるという屈辱を味わいました。そして10月1日、京都の六条河原の刑場において、西軍の首謀者であった小西行長、安国寺恵瓊と共に斬首されたのです。享年41歳でした。

彼の死は、豊臣政権を内部から支えてきた奉行たちの時代の終焉を意味し、徳川家康が天下統一へと大きく前進する決定的な出来事となりました。

徳川家康との対立と関ヶ原の戦い

石田三成と徳川家康の対立は、豊臣秀吉の死(1598年)を境に、急速に表面化しました。秀吉の存命中、三成は五奉行の一人として豊臣政権の行政実務を担う中心人物であり、一方の家康は五大老の筆頭として絶大な権力を持っていました。両者は協力関係にありながらも、その政治思想や性格は水と油でした。

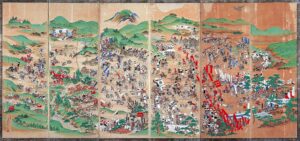

引用元ウィキペディアより

三成は、豊臣家への絶対的な忠誠を誓い、秀吉が定めた法や秩序を厳格に守ろうとする「文治派」の代表格でした。対して家康は、秀吉の死後、その遺言を次々と破り、他の大名との私的な婚姻政策などを通じて自身の勢力を露骨に拡大し始めます。これを豊臣政権への重大な裏切りと見なした三成は、家康の野心を強く警戒しました。

この対立は、加藤清正や福島正則といった武功派の武将たちとの関係も悪化させます。彼らは三成の官僚的なやり方に反感を抱いており、家康に接近。ついに1599年には、七将による「石田三成襲撃事件」が起こります。この事件をきっかけに三成は奉行職を辞し、居城・佐和山城に隠居することになりましたが、これがかえって家康の専横を加速させる結果となりました。

| 石田三成(西軍) | 徳川家康(東軍) | |

|---|---|---|

| 立場 | 五奉行(豊臣政権の行政官僚) | 五大老筆頭(豊臣政権の最高顧問) |

| 政治思想 | 豊臣家の法を重んじる文治派 | 実力による天下統一を目指す現実主義 |

| 支持基盤 | 豊臣恩顧の西国大名、官僚 | 関東・東海地方の大名、武断派 |

| 行動 | 家康のルール違反を糾弾 | 秀吉の遺言を破り勢力を拡大 |

最終的に三成は、家康が会津の上杉景勝を討伐するために大坂を留守にした隙を突き、家康打倒の兵を挙げます。これが、天下分け目の関ヶ原の戦いの始まりでした。詳しくは、関ケ原町歴史民俗学習館の公式サイトでも解説されています。

石田三成の首のその後

六条河原で処刑された石田三成の首は、当時、重罪人に対して行われた慣例に従い、京都の三条大橋の西のたもとにあった晒し場(晒し首を行う場所)に運ばれました。これは、徳川家康に逆らった者の末路を世に示すための見せしめであり、西軍の敗北を決定づける象徴的な出来事でした。

小西行長、安国寺恵瓊の首と並べて三日間晒されたと記録されており、多くの人々がその前を通り、天下の情勢が変わったことを実感したと言われています。晒された後の首がどうなったかについては、公式な記録は残されていません。しかし、三成と生前に親交があった二人の僧侶、春屋宗園(しゅんおくそうえん)と沢庵宗彭(たくあんそうほう)が、夜陰に紛れて密かに首を盗み出し、供養したという話が堅実な説として行っています。

春屋宗園は、三成が帰依していた大徳寺の住職であり、琢庵宗彭もまた三成と親しい間柄でした。彼らは危険を顧みず、友であり庇護者であった三成の尊厳を守ろうとしたのです。

その首は、その後、京都にある大徳寺の塔頭・三玄院に埋葬されたと考えられています。 現在も三玄院には石田三成の墓があり、多くの歴史ファンが訪れていますが、通常は非公開となっています。彼の首は、友人の手によって安らかに弔われたと信じられています。

石田三成の最後の言葉以外の様々な逸話

- 石田三成の名言から見る人物像

- 妻・うたとの逸話

- 謎に包まれた石田三成の生存説

- 石田三成の子孫は現在もいるのか

- 著名な子孫や有名人はいるのか

石田三成の名言から見る人物像

石田三成は、その生涯においていくつかの印象的な言葉を残しており、それらは彼の人物像を理解する上で重要な手がかりとなります。冷徹な官僚というイメージが先行しがちですが、その言葉からは義理人情に厚く、高い理想を掲げた為政者としての一面が見えてきます。

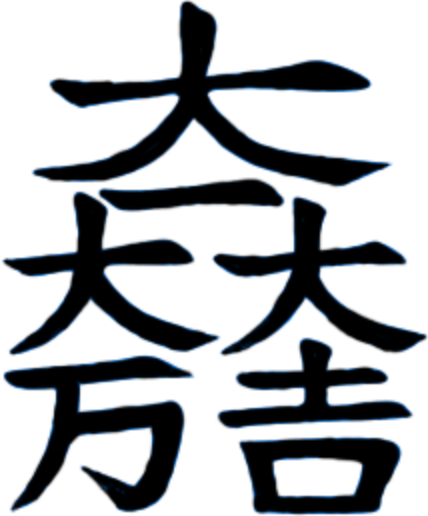

最も有名なのが、彼の旗印(合印)として用いられた「大一大万大吉(だいいちだいまんだいきち)」という紋です。これは単なるデザインではなく、彼の政治理念そのものを表す言葉でした。

「引用元ウィキペディアより」

この言葉は、近代の研究では「一人が万民のために、万民が一人のためにぜひく(万民は一人のため、一人は万民のため)、天下の人々は皆、幸福(吉)になれる」という意味に解釈されていますが、本来の意味を裏付け史料は現在も発見されていません。とはいえ、個人の利益よりも全体の調和と幸福を優先する、彼の理想主義的な思想が凝縮されていると考えられます。

また、彼は次のような言葉も残しています。

「今の恩を忘れ、自分の利のために走るのは、人の道ではない」

これは、豊臣秀吉から受けた恩義に報いることを第一とし、私利私欲のために動くことを何よりも嫌った彼の生き様を端的に示しています。徳川家康の行動を許せなかったのも、この信念に基づいていたからでしょう。これらの言葉から浮かび上がるのは、不器用なまでに実直で、自らの信じる「正義」を貫こうとした、一人の人間の姿です。

妻・うたとの逸話

石田三成の正室は、宇多頼忠(うだよりただ)の娘で、「うた」または「皎月院(こうげついん)」と呼ばれた女性です。彼女に関する史料は乏しく、その生涯は謎に包まれている部分も多いですが、三成との夫婦仲は非常に良好であったと伝えられています。

関ヶ原の戦いの後、三成の居城であった佐和山城は東軍の猛攻を受け、壮絶な戦いの末に落城しました。この時、城内にいた三成の父・正継や兄・正澄、そして妻のうたをはじめとする一族の多くが自害した、というのが長らく通説とされてきました。しかし、近年の研究により、うたは落城前に城から脱出し、生き延びていたという説が有力視されるようになっています。

この説によれば、うたは父・頼忠と共に城を抜け出し、旧知の仲であった津軽為信を頼って落ち延びた、あるいは大坂のどこかで身を隠し、ひっそりと暮らしたとされています。夫が「天下の逆賊」とされた後も、周囲の人々に守られながら天寿を全うしたというのです。これが事実であれば、彼女の人徳や、三成が築いた人間関係の深さを示す感動的なエピソードと言えるでしょう。

謎に包まれた石田三成の生存説

歴史上の悲劇的な英雄にはしばしば生存説が付きまといますが、石田三成もその例外ではありません。六条河原で処刑されたのは影武者であり、本物の三成は密かに逃げ延び、徳川幕府の転覆を狙っていた、というものです。

もちろん、これらの説に学術的な裏付けはなく、あくまで伝説の域を出るものではありません。しかし、全国各地には三成の生存を物語る伝承や墓所が今なお残されています。

秋田県の伝承:秋田県には、三成が関ヶ原から逃れ、佐竹氏を頼って落ち延びたという伝説が残っています。

鹿児島県の伝承:薩摩の島津氏を頼って落ち延び、そこで生涯を終えたという説。島津義弘は関ヶ原で西軍として戦っており、三成を匿ったとしても不思議ではないという背景があります。

これらの生存説が生まれた背景には、三成の死を惜しみ、彼の義に殉じた生き様を支持する人々が、時代を超えて数多く存在したことがあります。豊臣家への忠義を貫いた敗軍の将への同情や共感が、「生きていてほしかった」という民衆の願いとなり、こうした伝説を生み出したと考えられます。三成という人物が、単なる敗者ではなく、多くの人々の心に強い印象を残した英雄であったことの証明と言えるでしょう。

石田三成の子孫は現在もいるのか

関ヶ原の戦いの後、石田一族は厳しい状況に置かれましたが、三成の血脈は途絶えることなく、現在まで確かに受け継がれています。その中心となったのが、三成の次男・石田重成(いしだしげなり)です。

三成の敗戦時、まだ幼かった重成は、父と親交のあった津軽藩(弘前藩)の初代藩主・津軽為信(つがるためのぶ)によって保護されました。為信は徳川方の武将でしたが、三成への恩義を感じていたとされ、危険を冒して重成を匿ったのです。重成は追っ手から逃れるために「杉山源吾(すぎやまげんご)」と名を変え、津軽藩士として新たな人生を歩み始めました。

その後、彼は優れた能力を発揮し、二代藩主・信枚(のぶひら)の時代には家老職にまで昇進し、藩政の中枢を担う重要な存在となりました。彼の家系は「杉山氏」として代々津軽藩(弘前藩)の重臣を務め、幕末まで続くことになります。このように、敵であった徳川の世の中で、三成の子孫は藩主の厚い庇護のもと、その血脈を未来へとつないでいったのです。

敵方の子供を匿うというのは、相当な覚悟が必要だったはずです。津軽為信の義理堅さにも胸が熱くなりますね。

著名な子孫や有名人はいるのか

石田三成(杉山家)の子孫からは、歴史の重要な局面で活躍した人物も輩出されています。その代表格が、幕末の弘前藩で家老を務めた杉山成知(すぎやまなりとも)です。

彼は戊辰戦争の際、藩内が佐幕派と尊王派に分かれて揺れる中、いち早く新政府軍への支持を表明し、藩論を統一しました。この的確な判断により、弘前藩は奥羽越列藩同盟に参加することなく、新政府側として戦争に参加し、戦火を免れることができました。まさに、藩を救った名家老と言えるでしょう。彼の決断の背景には、かつて徳川に敗れた祖先・三成の無念があったのかもしれません。

現代においては、「俳優の石田純一さんや、女優の石田ゆり子さん・ひかりさん姉妹が子孫ではないか」といった噂が流れることがありますが、これらは事実ではありません。ご本人たちが公に否定しており、直接的な血縁関係はないようです。前述の通り、三成の直系の子孫の多くは「杉山」姓を名乗っており、現在も青森県などを中心に静かに暮らしていると言われています。歴史の表舞台に立つことはなくとも、400年以上の時を超えて、三成のDNAは確かに受け継がれているのです。

個人名は控えますが、子孫の杉山さんは、イベントなどを手掛ける企業でご活躍とのことです。

石田三成の最後の言葉と生涯のまとめ

- 石田三成の最後の言葉は干し柿の逸話が有名

- 大志を持つ者は最後まで命を大切にすると語った

- 辞世の句は故郷の琵琶湖の情景を詠んだもの

- 関ヶ原の戦いで西軍を率いるも徳川家康に敗北

- 敗走後に捕縛され六条河原で処刑された

- 直接の死因は斬首であった

- 豊臣家への忠義から家康と対立した

- 処刑後の首は三条大橋のたもとに晒された

- 墓は京都の大徳寺三玄院に存在するとされる(通常非公開)

- 「大一大万大吉」は万民の幸福を願う旗印

- 義理堅い性格を示す名言も残っている

- 妻うたは落城後も生き延びたとされる

- 処刑されず生き延びたという生存説も存在する

- 次男の重成が津軽藩に仕え子孫は続いた

- 子孫は杉山姓を名乗り現在も続いている

コメント