鎌倉幕府を開いた人は誰?源頼朝が選ばれた歴史的必然

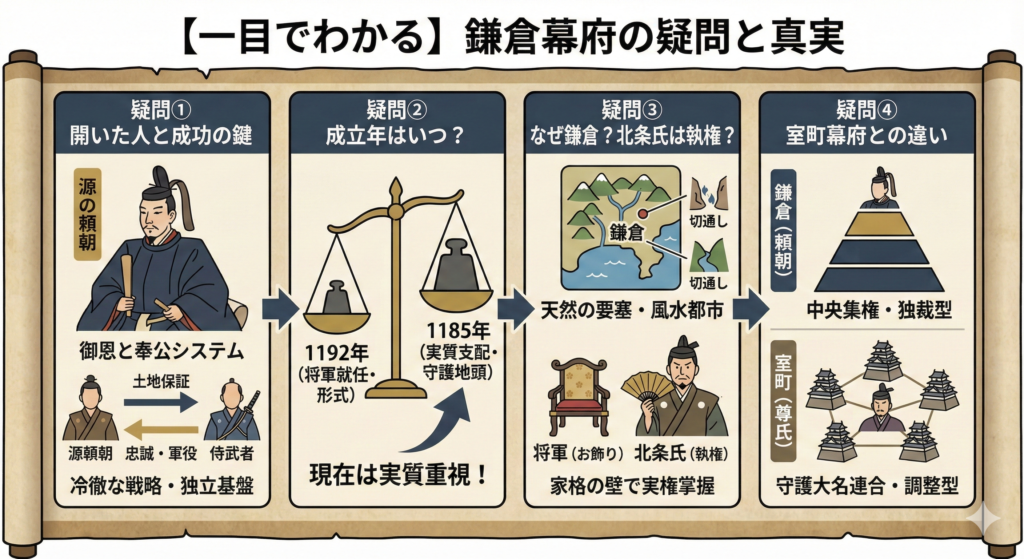

鎌倉幕府を開いた人は誰かと聞かれれば、多くの方が源頼朝と答えられるでしょう。

しかし、なぜ彼が日本初の本格的な武家政権を樹立できたのか、その成立年はいつなのか、さらには鎌倉幕府を滅ぼした人は誰だったのかなど、意外と知られていない事実が数多く存在します。

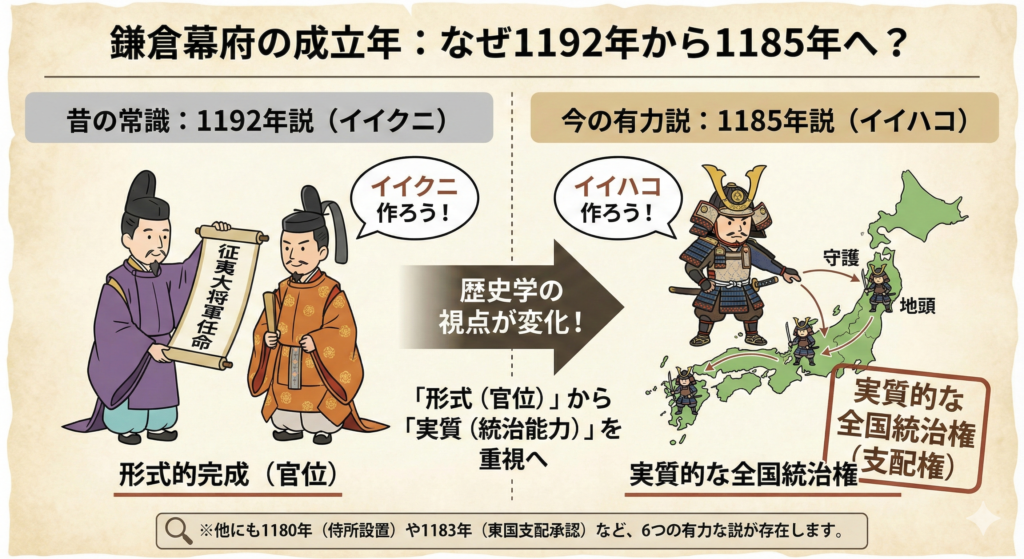

近年では教科書の記述も変化しており、鎌倉幕府の成立年が1192年から1185年へと変更されたことで話題になりました。

また、実権を握った北条氏はなぜ将軍にならなかったのか、室町幕府を開いた人である足利尊氏との違いは何かなど、鎌倉幕府を開いた人物を起点として、日本の中世史を理解することで、当時の武士社会の構造や権力のあり方が見えてきます。

鎌倉幕府はどこに開いたのか、その場所が選ばれた理由にも、頼朝の戦略的思考が隠されているのです。

- 鎌倉幕府を開いた人物・源頼朝の生涯と彼が成功した理由

- 成立年が1192年から1185年に変わった背景と学術的根拠

- 北条氏が将軍にならなかった構造的要因と執権政治の仕組み

- 鎌倉幕府を滅ぼした人物と室町幕府への移行過程

鎌倉幕府を開いた人物・源頼朝とは何者だったのか

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 名前 | 源頼朝(みなもとのよりとも) |

| 生没年 | 1147年~1199年 |

| 出身 | 源氏の棟梁・源義朝の三男 |

| 主な功績 | 日本初の本格的武家政権・鎌倉幕府を創設 |

| 重要な戦い | 石橋山の戦い、壇ノ浦の戦い |

| 官職 | 征夷大将軍(1192年就任) |

源頼朝の読み方と生い立ち:流罪から天下人へ

鎌倉幕府を開いた人物である源頼朝(みなもとのよりとも)は、1147年に源氏の棟梁である源義朝の三男として生まれました。幼少期は平安京で貴族としての教育を受け、将来を嘱望されるエリート街道を歩んでいました。

しかし、1159年の平治の乱で父・義朝が平清盛に敗れると、源氏一族は壊滅的な打撃を受けます。わずか13歳だった頼朝は死罪を免れたものの、伊豆国(現在の静岡県伊豆半島)へと流罪となりました。この地で彼は約20年もの長い雌伏の時を過ごすことになります。

この伊豆での流人生活が、後の頼朝の政治手腕を育てたとされています。地方武士たちとの交流を通じて、武士たちが何を求めているのか、どうすれば彼らの心をつかめるのかを学んだのです。

1180年、後白河法皇の皇子である以仁王から平家追討の令旨が発せられると、34歳の頼朝はついに挙兵を決意します。当初は石橋山の戦いで大敗を喫し、洞窟に隠れて命からがら逃げ延びるという屈辱も味わいました。しかし、安房国(現在の千葉県南部)に渡ると、千葉氏や上総氏といった関東の有力武士団が次々と味方につき、勢力は瞬く間に拡大していきました。

頼朝が武家政権を作ることに成功した3つの理由

なぜ頼朝は、平家を倒すだけでなく、新しい政治体制である武家政権を作ることに成功したのでしょうか。その理由は大きく3つに分けられます。

理由1:冷徹な政治判断力

頼朝の最大の特徴は、感情よりも組織の論理を優先する冷徹さでした。弟の源義経は、一ノ谷の戦いや壇ノ浦の戦いで平家を次々と打ち破った英雄でしたが、頼朝は彼を疎んじ、最終的には追討してしまいます。

なぜこのような非情な決断を下したのか。それは、義経が朝廷から直接官位を受けるなど、頼朝の許可なく独自の行動を取ったためです。頼朝にとって、武士団の統率を乱す存在は、たとえ肉親であっても排除すべき対象だったのです。

理由2:朝廷を利用する巧妙さ

頼朝は朝廷を滅ぼすのではなく、巧みに利用する戦略を取りました。義経追討を名目に、1185年に全国への守護・地頭の設置権を朝廷に認めさせたことは、その典型例です。形式上は「朝廷の許可を得て」全国統治権を獲得したため、他の武士たちからの反発を最小限に抑えることができました。

理由3:関東という独立基盤

頼朝は平家を倒した後も京都には本拠地を置かず、鎌倉に留まり続けました。これにより、朝廷の干渉を受けにくい独自の権力基盤を確立できたのです。京都から物理的に離れることで、貴族化を避け、質実剛健な武士の気風を保つことにも成功しました。

御恩と奉公:頼朝が構築した革命的システム

頼朝が武士たちの絶対的な支持を得られた最大の理由は、御恩と奉公という明確な主従関係のシステムを構築したことにあります。

| 概念 | 内容 | 意義 |

|---|---|---|

| 御恩 | 将軍(頼朝)が御家人に与える恩賞。先祖伝来の土地の保証や、新たな領地の授与 | 武士の経済基盤を保証することで忠誠心を獲得 |

| 奉公 | 御家人が将軍のために戦う義務。京都大番役(警備)や戦時の軍役 | 将軍の軍事力を確保し、統制された武士団を形成 |

それまでの貴族社会では、土地の支配権は曖昧で、誰が何を持っているのかが不明確でした。しかし頼朝は「私のために戦えば、先祖伝来の土地を保証し、さらに新たな土地も与える」という契約関係を明文化したのです。

このシステムの革新性は、武士にとって「何のために戦うのか」が極めて明確になった点にあります。自分の土地を守り、子孫に継がせるという具体的な利益が見えたからこそ、武士たちは命をかけて頼朝に従ったのです。

鎌倉幕府の成立年論争:1192年から1185年へ変わった理由

| 成立年 | 出来事 | 現在の評価 |

|---|---|---|

| 1180年 | 鎌倉入り・侍所設置 | 地域政権の確立 |

| 1183年 | 寿永二年十月宣旨 | 朝廷による東国支配の承認 |

| 1185年 | 守護・地頭設置 | 現在の最有力説 |

| 1192年 | 征夷大将軍就任 | 形式的完成(従来の通説) |

「イイクニ」から「イイハコ」へ:教科書記述の変遷

かつて日本中の子どもたちが「イイクニ(1192)作ろう鎌倉幕府」という語呂合わせで覚えた鎌倉幕府の成立年。しかし21世紀に入り、歴史教科書の記述は劇的な変容を遂げています。

現在、山川出版社をはじめとする主要な教科書では、1185年を実質的な成立年とみなす記述が主流となりつつあります。新しい語呂合わせとして「イイハコ(1185)作ろう鎌倉幕府」が提唱され、メディアでも「教科書の常識が変わった」と話題になりました。

この変化の背景には、戦後の実証史学の進展があります。研究者たちは「形式的な官位」よりも「実質的な支配権」に着目するようになり、東国における軍事・警察権の掌握、全国的な徴税システムの確立、そして朝廷からの行政権の委譲といった実態こそが、武家政権の成立要件であるという認識へと転換していったのです。

6つの成立説:それぞれが重視するポイント

実は、鎌倉幕府の成立年には6つもの有力な説が存在します。それぞれの説が何を「幕府成立の決定的瞬間」と見なすかによって、年号が異なるのです。

1180年説:地域権力の確立

頼朝が相模国鎌倉に入り、武士団の統率機関である侍所を設置した年です。この時点で、東国における実質的な軍事政権(「関東政権」)が樹立されたと見る立場です。地方の独立国家としての側面を重視する説といえます。

1183年説:朝廷による承認

後白河法皇より、東国(東海・東山道諸国)における荘園・公領の支配権を公認された年です(寿永二年十月宣旨)。これにより頼朝は「謀反人」から公的な「支配者」へと転換しました。朝廷との法的関係を重視する立場から支持されます。

1184年説:行政・司法機能の獲得

一般政務を担う公文所(後の政所)と、訴訟事務を担う問注所が開設された年です。単なる軍事組織から、統治能力を持つ「政府」へと脱皮した点を重視します。

1185年説:全国統治権の獲得(現在の最有力説)

源義経追討を名目に、諸国への守護・地頭の設置権を朝廷に認めさせた年です(文治の勅許)。幕府の支配権は東国から全国へと拡大し、軍事・警察権(守護)と土地管理・徴税権(地頭)を恒久的に行使する体制が整いました。

1190年説:公的地位の確立

頼朝が上洛し、権大納言・右近衛大将に任じられた年です。また、日本国総追捕使・総地頭の地位を確認されたことで、守護・地頭制が戦時特例ではなく恒久的な制度として定着したとされます。

1192年説:形式的完成(従来の通説)

実はこの1192年に、最高権力者だった後白河法皇が亡くなっています。後白河法皇の死後、頼朝が念願の征夷大将軍に任じられたのが1192年です。実は後白河法皇は、頼朝が武家政権をつくることに最後まで反対していたため、法皇が生きている間は、武家の棟梁としての地位を与えられなかったのです。しかし、最大の抵抗勢力だった後白河法皇の死と共に、頼朝は名実ともに武家の棟梁としての地位が確立されました。ところが、実質的な権限に大きな変化はなかったため、現在では「完成の儀式」としての意味合いが強いと評価されています。

なぜ1185年説が最有力となったのか

なぜ現在、1185年の守護・地頭設置が最も重視されるようになったのでしょうか。その決定的理由は、頼朝の権力が「空間的」かつ「機能的」に飛躍した点にあります。

まず空間的拡大として、それまで東国に限られていた支配権が、守護・地頭を通じて西国を含む全国に及びました。次に機能的拡大として、軍事指揮権だけでなく、荘園からの兵粮米徴収権という経済的基盤を朝廷に認めさせたことが挙げられます。

この二つの要素が揃ったことで、武家政権としての自立性が決定づけられたため、1185年が実質的な成立年として重視されるようになったのです。

教育現場においては、生徒の混乱を避けるため「段階的に成立した」と教えつつも、入試やテストにおいては「守護・地頭の設置=1185年」「征夷大将軍就任=1192年」という事実関係の正確な把握を求める傾向にあります。

なぜ鎌倉だったのか:頼朝の都市戦略と地政学

| 鎌倉選定の理由 | 具体的な利点 |

|---|---|

| 防御力 | 三方を山に囲まれ、南は海。切通しで出入りを制限 |

| 源氏ゆかり | 祖先の源頼義・義家の拠点。鶴岡八幡宮で権威付け |

| 政治的独立 | 京都から離れることで朝廷の干渉を排除 |

| 経済基盤 | 和賀江嶋の築港により国際貿易の拠点化 |

天然の要塞:切通しによる鉄壁の防衛システム

源頼朝が平家を滅ぼした後も、天皇の住む京都に拠点を移すことはありませんでした。当時の常識からすれば、政治の中心である京都で権勢を振るうのが自然なはずです。しかし彼は、あえて田舎であった鎌倉を本拠地に選びました。

その第一の理由は、鎌倉が持つ鉄壁の防御力にあります。鎌倉の地形は、南面が相模湾に開き、北・東・西の三方を険しい丘陵に囲まれた「馬蹄形」の盆地構造をしています。この地形自体が天然の巨大な城郭として機能しました。

外部から鎌倉内部へ進入する陸路は、山稜を人工的に掘り割った狭隘な通路である「切通し」に限定されていました。いわゆる「鎌倉七口」——極楽寺坂、大仏坂、化粧坂、亀ヶ谷坂、巨福呂坂、朝比奈、名越——がこれにあたります。

これらの切通しは、平時には人や物流を管理する関所として機能し、有事には少数の兵力で大軍を阻止する防御拠点となりました。切り立った崖に挟まれた狭い通路は、上方からの弓矢や投石による攻撃を容易にし、敵軍の侵入を物理的に拒絶する構造となっていたのです。

この閉鎖的な地形は、情報の流出入を統制する上でも有利でした。幕府は鎌倉への出入りを厳格に監視することで、謀反の兆候や不穏分子の潜入を未然に防ぐ防諜体制を構築することができました。平家との戦いで常に命の危険にさらされていた頼朝にとって、安心して眠れる要塞都市は何よりも必要だったのです。

和賀江嶋:日本最古の築港と経済基盤

鎌倉は閉鎖的な軍事要塞であると同時に、海に開かれた交易都市としての側面も併せ持っていました。幕府の経済基盤を支える上で、海上輸送の拠点は不可欠でした。

しかし、鎌倉の前面に広がる由比ヶ浜は遠浅の砂浜であり、喫水の深い大型交易船(特に宋船などの外洋船)の接岸には不向きでした。また、南風が強く波が荒いため、難破事故も多発していました。

この問題を解決するため、1232年(貞永元年)、勧進聖である往阿弥陀仏が中心となり、執権北条泰時の支援を受けて人工島「和賀江嶋(わがえじま)」が築造されました。伊豆石などの巨石を海中に投じて築かれたこの港湾施設は、現存する日本最古の築港遺跡として知られています。

和賀江嶋の完成により、鎌倉は東国における物流のハブとしての機能を飛躍的に高めました。日本国内の年貢米や木材のみならず、宋からの陶磁器、織物、銭貨などが大量に陸揚げされました。鎌倉市内の遺跡から出土する膨大な量の宋銭や青磁・白磁は、当時の鎌倉が国際的な消費都市として繁栄していたことを如実に物語っています。

四神相応と風水思想:都市計画に隠された呪術性

頼朝による鎌倉の都市づくりには、平安京をモデルとしつつ、独自の地形に合わせた風水思想や陰陽道の影響が色濃く反映されています。中世の人々にとって、都市の繁栄は神仏の加護と地相の吉凶に依存するものでした。

風水説において、都を置くのに最適とされる「四神相応」の地相が、鎌倉の地形に読み替えられました。

- 青龍(東):滑川(なめりがわ)の流れを青龍に見立てる

- 白虎(西):西へ伸びる大道(東海道方面への街道)を白虎とする

- 朱雀(南):南に広がる相模湾を朱雀(水辺)とする

- 玄武(北):北側の源氏山や鎌倉山の丘陵地帯を玄武とする

このように、自然地形を霊獣に守護された聖域として再定義することで、幕府の永続性を呪術的に担保しようとしたのです。

さらに、都市の中心を貫くメインストリート「若宮大路」は、単なる道路ではなく、宗教的な象徴軸でした。由比ヶ浜(海)から鶴岡八幡宮(神)へと至るこの直線道路は、段葛(だんかずら)によって一段高く造成され、神の通り道としての性格を持っていました。

頼朝は、元八幡(由比若宮)から現在の位置に八幡宮を遷座させ、この南北軸を都市の背骨として、御家人の屋敷や幕府機関を配置しました。これは、平安京の朱雀大路を模倣しつつ、武家政権独自の権威空間を創出する試みだったのです。

北条氏の謎:なぜ将軍にならなかったのか

引用元「Wikipediaコモンズ」より

| 北条氏が将軍にならなかった理由 | 執権として実権を握った利点 |

|---|---|

| 家格が低く将軍になる資格がなかった 清華家や源氏の血筋がない 他の御家人からの反発を招く 朝廷が任命を認めない | 矢面に立たず実権を行使できる 将軍という権威を利用できる 都合が悪ければ将軍をすげ替えられる 御家人の不満を将軍に向けさせられる |

「家格」の壁:在庁官人から執権への限界

源頼朝の死後、鎌倉幕府の実権を握ったのは、頼朝の妻・北条政子の実家である北条氏でした。彼らは「執権(しっけん)」という役職に就き、幕府を牛耳りました。

ここで一つの大きな疑問が浮かびます。これほどの権力を持っていたのなら、なぜ北条氏は自ら征夷大将軍にならなかったのでしょうか。

結論から言えば、「なれなかった」というのが正解に近いでしょう。当時、征夷大将軍になれるのは、皇族や摂関家、あるいは源氏のような「高貴な血筋(貴種)」を持つ者に限られていました。

北条氏はもともと伊豆の地方武士に過ぎず、平氏の末流を自称してはいましたが、将軍になれるほどの家格は持っていなかったのです。彼らの実態は伊豆国の在庁官人(地方の有力役人)に過ぎません。中央の貴族社会から見れば、彼らは「地下人(じげにん)」に等しい存在であり、公卿(三位以上)に昇ることさえ異例中の異例でした。

お飾り将軍システム:摂家将軍と宮将軍

そこで北条氏が選んだのが、将軍を「お飾り」として京都から招き、自分たちはその補佐役(執権)として実権を振るうという独自の統治スタイルでした。

頼朝の血筋が三代将軍・実朝で途絶えると、北条氏は京都の摂関家や皇族から幼い将軍を連れてきました。彼らを「鎌倉殿」として崇めさせることで御家人たちの不満を抑えつつ、政治的な決定権は北条氏が独占したのです。

九条頼経の擁立と追放

源実朝暗殺後、北条氏は頼朝の遠縁にあたる九条道家の子、九条頼経(三寅)を第4代将軍として迎えました。しかし、頼経が成人し、独自の政治勢力を形成しようとする動きを見せると、北条氏はこれを危険視しました。

1246年(寛元4年)、頼経が反北条派の名越光時らと結託して執権・北条時頼の排除を画策したとされる「宮騒動」が勃発すると、時頼は迅速にこれを鎮圧し、頼経を将軍職から解任して京都へ追放しました。

皇族将軍への移行

摂関家の将軍ですら制御が困難となった北条氏は、さらに血筋が高貴で、かつ政治的実力を持たない皇族(宗尊親王など)を「宮将軍」として迎える策に出ました。

彼らは将軍としての権威は絶大であったが、実際には和歌や蹴鞠などの文化的活動に専念させられ、政治への関与は徹底的に排除されました。もし将軍が少しでも反北条の動きを見せれば、「謀反の疑い」をかけて強制的に帰京させ、新たな幼少の皇族を迎えるというサイクルを繰り返すことで、北条氏は権力を維持し続けたのです。

執権政治から得宗専制へ:権力集中の過程

北条氏の支配体制もまた、一枚岩ではありませんでした。初期の「執権政治」から、北条本家の当主(得宗)に権力が集中する「得宗専制」への移行過程は、血で血を洗う内部抗争の歴史でした。

北条氏は、比企能員の変(1203年)、和田合戦(1213年)、宝治合戦(1247年)を通じて、ライバルとなる有力御家人(比企氏、和田氏、三浦氏)を次々と滅ぼしていきました。特に三浦氏を滅ぼした宝治合戦は、北条氏の優位を決定づける転換点となりました。

元寇(文永・弘安の役)という国家的危機は、北条氏への権力集中を正当化する絶好の機会となりました。第8代執権・北条時宗、第9代貞時の時代には、幕府の公的な合議機関である「評定衆」や「引付衆」が形骸化し、得宗家の私的な家臣団である「御内人(みうちびと)」が幕政の実権を握る「寄合(よりあい)」での意思決定が優先されるようになりました。

この体制移行は、本来「御家人の代表」であったはずの執権(北条氏)が、御家人たちを支配・抑圧する「専制君主」へと変質したことを意味しました。御内人の筆頭である内管領(平頼綱など)の専横は、一般御家人の不満を鬱積させ、やがて足利尊氏らの離反を招く遠因となっていきます。

鎌倉幕府を滅ぼした人物と滅亡の真相

引用元「Wikipediaコモンズ」より

| 人物 | 役割 | 行動 |

|---|---|---|

| 後醍醐天皇 | 倒幕の旗頭 | 天皇親政復活のため反幕府の令旨を発する |

| 足利尊氏 | 幕府軍から離反 | 京都の六波羅探題を攻め落とす |

| 新田義貞 | 鎌倉攻撃の実行者 | 稲村ヶ崎を突破して鎌倉を陥落させる |

| 北条高時 | 最後の執権 | 東勝寺で一族とともに自害 |

後醍醐天皇の野望:天皇親政の復活を目指して

150年近く続いた鎌倉幕府も、終わりの時を迎えます。幕府を滅亡に追い込んだ主要人物は、後醍醐天皇、足利尊氏、そして新田義貞の3人です。

きっかけを作ったのは、天皇親政(天皇が自ら行う政治)の復活を目指した後醍醐天皇でした。当時、朝廷は北条氏の傀儡と化しており、天皇の権威は地に落ちていました。後醍醐天皇は、この屈辱的な状況を打破すべく、密かに反幕府の計画を練っていたのです。

1331年、後醍醐天皇の倒幕計画が発覚し、天皇は隠岐島へ流されてしまいます。しかし、この処置が逆に全国の反幕府勢力を刺激することになりました。天皇の呼びかけに応じ、各地で「反幕府」の狼煙が上がったのです。

足利尊氏と新田義貞:裏切りと攻撃の二重奏

この時、幕府軍の有力な大将として派遣されたのが、源氏の名門・足利尊氏(当時は高氏)でした。しかし、尊氏はなんと京都で幕府を裏切り、六波羅探題(幕府の京都出張所)を攻め落としてしまいます。

なぜ尊氏は離反したのでしょうか。背景には、得宗家(北条氏)への積年の不満がありました。北条氏の専制政治がもはや武士社会の利益を代表していないことは明白であり、源氏の名門である足利氏が新たな秩序の担い手として期待されるのは、歴史の必然でもあったのです。

時を同じくして、関東でも新田義貞が挙兵します。彼はわずかな兵で立ち上がりましたが、幕府に不満を持つ武士たちが次々と合流し、大軍となって鎌倉へと進軍しました。

稲村ヶ崎の奇跡:科学で解き明かす伝説

鎌倉の防御は鉄壁でしたが、義貞は伝説的な奇策に出ます。新田義貞が鎌倉攻めの際、稲村ヶ崎の波打ち際で黄金の太刀を海に投じて龍神に祈願したところ、潮が引いて干潟が現れ、軍勢の突入が可能になったという『太平記』の伝説は有名です。

しかし、現代の科学的検証により、この「奇跡」の真相が明らかになっています。天文学的な計算に基づくと、鎌倉攻めが行われたとされる1333年5月21日(新暦では7月上旬頃)前後の相模湾は、大潮の時期にあたっていました。

当日の干潮時刻は明け方の午前4時頃と推定されます。この時間帯には、通常よりも大きく潮が引き、岩礁地帯に歩行可能な干潟が出現する可能性が極めて高いのです。

この事実から導き出される結論は、義貞が「祈ったから潮が引いた」のではなく、「潮が引く時間を事前に知っており、それに合わせて攻撃を仕掛けた」というものです。義貞、あるいは彼の参謀は、現地の漁民からの情報や自身の経験に基づき、干潮のタイミングを軍事作戦に組み込んでいたと考えられます。

北条方の防衛線は通常の海岸線を基準に構築されていたため、予期せぬ干潟の出現による側面攻撃に対応できず、防衛網が崩壊したのです。太刀を投じる行為は、将兵の士気を鼓舞するためのパフォーマンスであった可能性が高いでしょう。

東勝寺合戦:北条一族870名の集団自決

稲村ヶ崎を突破された後、戦火は鎌倉市街全域に及び、北条高時ら一族は菩提寺である葛西ヶ谷の東勝寺へと追い詰められました。

1333年、鎌倉は炎に包まれました。『太平記』によれば、東勝寺における自決者は、北条一族とその家臣あわせて870人以上に達したとされます。燃え盛る寺院の中で、一族郎党が次々と腹を切り、あるいは刺し違えて果てたこの出来事は、日本史上でも類を見ない規模の集団自決です。

近年の東勝寺跡および周辺の「腹切りやぐら」の発掘調査では、火災の痕跡と共に多数の人骨や五輪塔群が確認されています。これにより、文献の記述が大袈裟な創作ではなく、実際に凄惨な大量死があったことが考古学的にも裏付けられています。

この壮絶な最期は、北条氏の武門としての矜持を示すと同時に、得宗専制体制の完全な崩壊を象徴するものでした。頼朝が築いた鉄壁の要塞も、内部の信頼関係が崩れてしまっては、もはや守りきることはできなかったのです。

その後、鎌倉幕府は北条高時の息子である相模二郎こと北条時行が再興を志し、中先代の乱が勃発します。

しかしその乱も、足利尊氏らによって鎮圧されることとなるのです。

室町幕府を開いた人・足利尊氏との比較

引用元「Wikipediaコモンズ」より

| 比較項目 | 源頼朝(鎌倉) | 足利尊氏(室町) |

|---|---|---|

| リーダーシップ型 | 独裁・規律型 | 調整・神輿型 |

| 性格 | 猜疑心が強く慎重 | 感情の起伏が激しい |

| 身内への対応 | 義経・範頼を粛清 | 寛容で許す傾向 |

| 組織への影響 | 強固な法秩序 | 内部対立を招きやすい |

頼朝vs尊氏:対照的なリーダーシップ

鎌倉幕府の創始者である源頼朝と、その後に室町幕府を開いた足利尊氏。同じ「源氏の棟梁」でありながら、二人の性格やリーダーシップは対照的でした。

源頼朝は、まさに「冷徹なカリスマ」です。彼は身内であっても容赦なく処断しました。英雄である弟・義経を死に追いやったことは有名ですが、これは個人的な感情というより、組織の規律を守り、自分の地位を脅かす芽を摘むための政治的判断でした。頼朝は常に疑り深く、慎重に石橋を叩いて渡るタイプでしたが、その分、組織の基盤は盤石なものとなりました。

一方、足利尊氏は「おおらかな愛されキャラ」と言えます。彼は部下に気前よく恩賞を与え、困った人がいれば自分の財産すら分け与えてしまうような無欲な性格だったと伝えられています。戦いに敗れて落ち込んでいると、「あなたならできる!」と弟の直義に励まされて復活するなど、どこか憎めない人間味がありました。

しかし、その優柔不断さが災いし、室町幕府は初期から観応の擾乱(かんのうのじょうらん)という内部抗争が絶えませんでした。尊氏と弟の直義が対立し、幕府は分裂状態に陥ったのです。

鎌倉幕府と室町幕府の組織構造比較

鎌倉幕府と室町幕府の決定的な違いは、地方統治を担う「守護」の権限の強さにあります。

| 項目 | 鎌倉幕府の守護 | 室町幕府の守護 |

|---|---|---|

| 権限の範囲 | 大犯三カ条(大番催促、謀反・殺害人の検断)に限定 | 大犯三カ条に加え、刈田狼藉の検断、使節遵行権を獲得 |

| 経済的権限 | なし(地頭が徴税を担当) | 半済令により荘園年貢の半分を軍費として徴収可能 |

| 地頭との関係 | 地頭は将軍直属で対等 | 守護が地頭を被官化し領国支配を進める |

| 結果 | 中央集権的な統制 | 守護大名化して戦国時代へ |

鎌倉幕府における守護の権限は、大犯三カ条(大番催促、謀反・殺害人の検断)に限定されており、行政・徴税権は持っていませんでした。地頭が徴税を担当し、守護と地頭は対等な関係にあったのです。

しかし室町期になると、「半済令(はんぜいれい)」の導入により状況は一変します。この法令により、守護は荘園年貢の半分を軍費として徴収・着服する権利を獲得しました。これは事実上、守護による荘園侵略を公認するものであり、貴族・寺社勢力の経済基盤を崩壊させました。

さらに守護は、国内の地頭や国人を被官(家来)化し、領国支配を進めていきます。これが「守護大名化」です。やがて守護大名たちは、中央の室町幕府の統制を離れて独立勢力化し、戦国時代へと突入していくのです。

よくある質問:鎌倉幕府の疑問を解決

- 鎌倉幕府の成立は1192年と1185年、どちらが正しいのですか?

-

どちらも「正しい」といえます。1192年は征夷大将軍就任という形式的な完成、1185年は守護・地頭設置による実質的な全国統治権の獲得という、重視するポイントが異なるためです。現在の教科書では、実質的な支配権を重視して1185年を採用する傾向が強くなっています。ただし「段階的に成立した」と理解するのが最も正確です。

- 源頼朝の死因は何だったのですか?

-

公式には「落馬」が原因とされていますが、現代の医学的見地からは、脳卒中(脳出血や脳梗塞)の発作を馬上で起こし、意識を失って落馬したとする説が有力です。当時の貴族の日記には、頼朝が重度の「飲水病(糖尿病の症状)」であったことを示唆する記述もあり、生活習慣病が死期を早めた可能性が高いとされています。亡霊説や暗殺説は、後世の物語による脚色と考えられます。

- 北条政子の有名な演説は、本当に本人が喋ったのですか?

-

正史である『吾妻鏡』の記述によれば、1221年の承久の乱の際、政子は御簾(みす)の中にいて、その言葉を有力御家人の安達景盛(あだちかげもり)が代読して伝えたとされています。ただし、同時代の別の史料『承久記』では政子自身が演説したように描かれており、物語としての演出効果によって「政子の肉声」というイメージが定着したと考えられます。形式が代読であったとしても、その言葉が御家人の結束を固めた事実に変わりはありません。

- 幕府を最初に開いた人は誰ですか?

-

日本で最初に本格的な武家政権(幕府)を開いたのは源頼朝です。鎌倉幕府が日本初の幕府とされています。その後、室町幕府(足利尊氏)、江戸幕府(徳川家康)と続きました。ただし「幕府」という呼称は後世のものであり、当時は「鎌倉殿」や「関東」などと呼ばれていました。

- 鎌倉幕府を開いた人の読み方を教えてください

-

源頼朝は「みなもとのよりとも」と読みます。「源」が氏(うじ)で、「頼朝」が名前です。当時は「鎌倉殿(かまくらどの)」とも呼ばれていました。

鎌倉幕府を開いた源頼朝の功績と歴史的意義

鎌倉幕府を開いた人である源頼朝は、単に平家を倒した武将ではなく、日本の統治システムを根本から変革した革命家でした。彼が構築した御恩と奉公のシステム、守護・地頭という全国支配の仕組み、そして京都から離れた鎌倉という独立拠点の選択は、すべて緻密な戦略に基づいたものでした。

鎌倉幕府の成立年が1192年から1185年へと変化した背景には、歴史学の進展により「実質的な統治権」が重視されるようになったという学術的な理由があります。この変化は、私たちが歴史をどう捉えるかという視点の転換を示しています。

北条氏が将軍にならなかった理由は、彼らの出自の低さという身分制度の壁と、執権として実権を握りながら責任を回避できるという高度な政治的計算がありました。しかし、この執権政治も次第に得宗専制へと変質し、御家人たちの不満を蓄積させていきます。

鎌倉幕府を滅ぼした人々——後醍醐天皇、足利尊氏、新田義貞——の行動は、北条氏の専制政治がもはや限界に達していたことを示しています。稲村ヶ崎の奇跡として語られる出来事も、科学的に検証すれば、干潮を利用した巧妙な軍事作戦だったことが分かります。

室町幕府を開いた足利尊氏と源頼朝を比較すると、リーダーシップのスタイルや組織構造の違いが浮き彫りになります。頼朝の作った強固なシステムと、尊氏の作った緩やかな連合体という対比は、その後の日本史の展開を大きく左右しました。

鎌倉幕府の歴史を学ぶことは、権力とは何か、組織をどう統治するのか、そして時代の転換点で人々が何を選択するのかという、現代にも通じる普遍的なテーマを考える機会を与えてくれます。頼朝が築いた武家政権の仕組みは、形を変えながら明治維新まで700年近く続くことになるのです。

- 鎌倉幕府を開いた人は源頼朝で、彼は日本初の本格的な武家政権を樹立した

- 頼朝が成功した理由は、冷徹な政治判断力、朝廷を利用する巧妙さ、関東という独立基盤の3つ

- 御恩と奉公という明確な主従関係システムが武士たちの絶対的支持を得た

- 成立年は1192年(征夷大将軍就任)から1185年(守護・地頭設置)へと教科書の記述が変化した

- 1185年説が最有力となったのは、実質的な全国統治権の獲得を重視する視点への転換による

- 鎌倉が選ばれた理由は、天然の要塞という防御力、源氏ゆかりの地、政治的独立性の3点

- 切通しによる鉄壁の防衛システムと和賀江嶋という日本最古の築港が鎌倉を支えた

- 四神相応の風水思想や若宮大路という神聖軸など、都市計画に呪術的要素も組み込まれた

- 北条氏が将軍にならなかった理由は家格の低さと、執権として実権を握る方が有利だったため

- 摂家将軍や宮将軍をお飾りとして利用し、北条氏は政治的決定権を独占した

- 執権政治から得宗専制へと権力が集中し、御家人との軋轢が生まれた

- 鎌倉幕府を滅ぼした人は後醍醐天皇、足利尊氏、新田義貞の3人

- 稲村ヶ崎の奇跡は干潮のタイミングを利用した科学的な軍事作戦だった

- 東勝寺では北条高時ら一族870名以上が集団自決し、幕府は滅亡した

- 源頼朝は冷徹なカリスマ型、足利尊氏はおおらかな調整型と対照的なリーダーシップだった

- 鎌倉幕府は中央集権的、室町幕府は守護大名の連合体的な組織構造だった

- 室町期の半済令により守護の権限が拡大し、守護大名化が進んで戦国時代へとつながった

- 頼朝の死因は脳卒中による落馬が有力で、糖尿病などの生活習慣病が背景にあった

- 北条政子の有名な演説は安達景盛による代読だったが、御家人の結束を固めた

- 鎌倉幕府の歴史は、権力・組織・統治という現代にも通じる普遍的テーマを含んでいる

コメント

コメント一覧 (3件)

気になって調べている言葉ある。「最近」・「近年」・「近頃」の違いである。あるカップルが「最近、彼(彼女)とは会っていない」という会話があると、勝手に「この2~3日」のことだろうと思い込んでいる。もし、それが「去年」からと答えたら、去年の事は「最近」とは言わないよと突っ込みたくなる。

新聞に「ウナギの稚魚の値段が高騰している、、、とあり、文中にはこの10年のこととある」。「10年前」は「近年」と言っても問題ないようだ。「近頃」の若者は〇〇だという文章があると、個人的には「2~3年」のことかなぁと思っている。

⑴長い前振りの理由

①鎌倉幕府を作った人は誰?の2行目に「最近」では「1192年」では「1185年」に幕府が成立されたとされています。とある。

②鎌倉幕府の誕生は「1192年」ではない?の24行目にとはいえ、「近年」とある。

③「近年」と「最近」の違いを調べると、「最近」は、おおむね数日から1~2週間程度、「近年」は、「最近の数年(2~3年)くらいとある。

10年後の人がこの記事を読んだ時、「最近」という言葉を抵抗なく受け入れるだろうか。ネットを見ると、子供の教科書に、鎌倉幕府の成立が「1185年」になっている。説明してほしいという相談が2011年にされている。ということは、「1185年」説は、2011年以前からあったと考えられる。

少なくとも10年以上も前のことを「最近」と書くのはまずいような気がする。

とはいえ、最近を削除して、不確かな情報を根拠にして「2011年頃」からとも書けない。

⑵おかしい

①この記事を短く言うとの5行目に、特に「1190年」が可能性が高いのではないだろうか。とある。

②鎌倉幕府の誕生は「1192年」ではない?の22行目にも「1190年」こそが「鎌倉幕府」が作られた年と言えるのではないでしょうか。とある。

③まとめの5~6行目には、やはり「1192年」がもっとも可能性が高いだろうとある。

「1190年」説は斬新な説と思ったが、結論は「1192年」説になり、2021年の今「1192年」説はかなり弱い。削除された他方が良いと思われるが。

⑶検討してみてください

①鎌倉幕府の誕生は「1192年」ではない?の10行目に、現代でいう県知事にあたる「守護」と市長にあたる「地頭」の任命権とある。「守護」は現代の県知事に相当する「地頭」は市長という説に疑問を感じます。「地頭」は、現代の市区村長みたいなものと説明した方が良いと思います。

②「日本全国の守護・地頭」つまり全国の知事とある。これでは「守護」も「地頭」も同格ということになる。明らかにおかしい。

③まとめの7行目になぜ鎌倉に、、、「鎌倉」に住んでいただけとある。確か、レキシルの記事で「鎌倉」かという理由を9つ述べられてある記事があった。この記事の執筆者は誰であろう。私が持っている教科書でも「鎌倉要図が掲載され、鎌倉は源頼義以来、源氏とのゆかりが深い地で、三方を小さな丘陵にかこまれ、南は海にのぞむ要害の

地であった。と説明されている。「鎌倉」に住んでいただけという説明は乱暴だと思う。

レキシルの記事を書いておられる方は、高校時代どこの出版社の教科書で勉強されたのであろう。私の頃は、「日本史の〇〇」と言われ、高校が異なる友人も同じ教科書を使っていた。令和の現在はどうか分からないが、勉強の教材としてネットで購入しようと思う。

[…] 鎌倉幕府を開いた人は誰?幕府成立の年となぜ鎌倉が選ばれたかを解説 […]

[…] 「室町幕府」は、「鎌倉幕府」や「江戸幕府」のような「強大な力」をもっていないのです。 […]