足利義昭の子孫が、今も続いているのかどうか、ご存知ですか?

実は筆者も、くわしく調査してみるまで、足利義昭の子孫が今も続いているか、まったく知りませんでした。

この記事は室町幕府・最後の将軍【足利義昭】の子孫について知りたい方に、とても役立つはずです。

これを読めば足利義昭の子孫のゆくえを簡単に理解できます。それだけではなく、他人に解説できるほど、くわしくなることができます。

足利義昭の子孫は、今現在も続いている可能性が高いのです。

歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。

どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。

この記事を短く言うと

❶,足利義昭の子供たちは、その後どうなったのか?

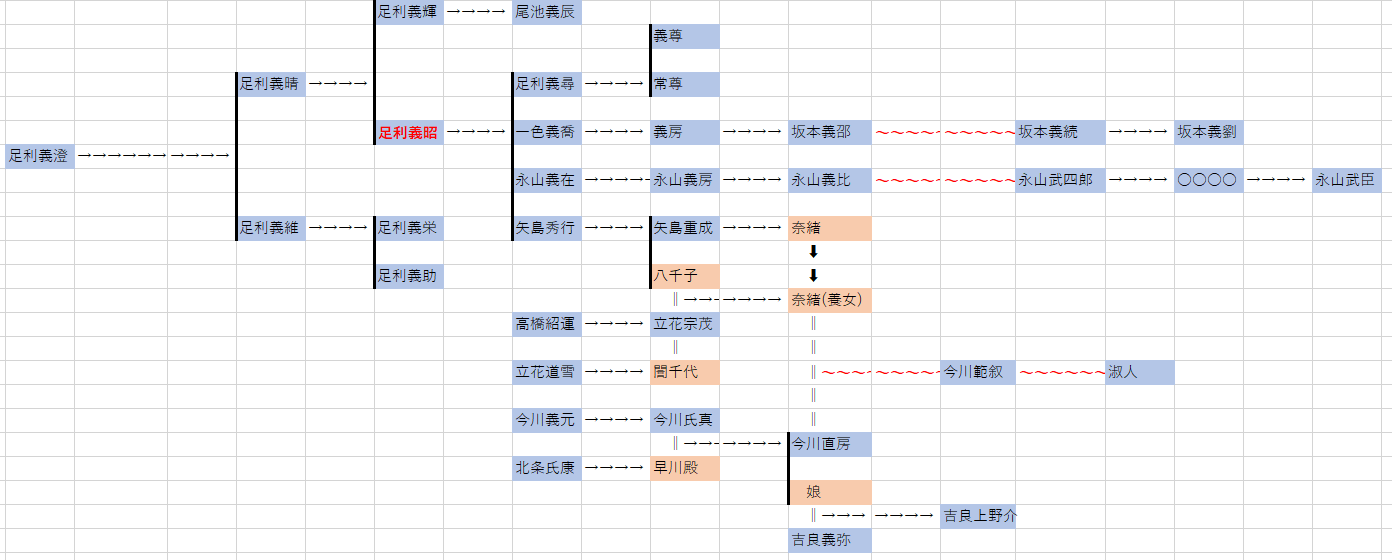

諸説あるものの、足利義昭には足利義尋・一色義喬・永山義在・矢島秀行という4人の子がいたと考えられている

足利義尋の直系は断絶したが、残り三人の子孫が、今も続いている可能性がある

❷,足利義昭の子孫は、今も続いているのか?

義昭の子孫は、今も続いている可能性が高い。

しかし、ハッキリとした証拠があるわけではないが、映画会社・松竹の元社長・永山武臣さんが、義昭の子孫かもしれない。

証拠がないので、義昭の子孫と断言はできない。

❸,足利義昭の子孫以外に、足利家の子孫はいるのか?

初代将軍・足利尊氏の子孫は、関東足利家と平島公方家という2つの系統を通じて、今も続いている

足利義昭の4人の子供達と、その子孫をくわしく解説

「足利義昭」の子供たち一覧

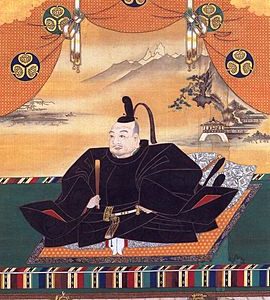

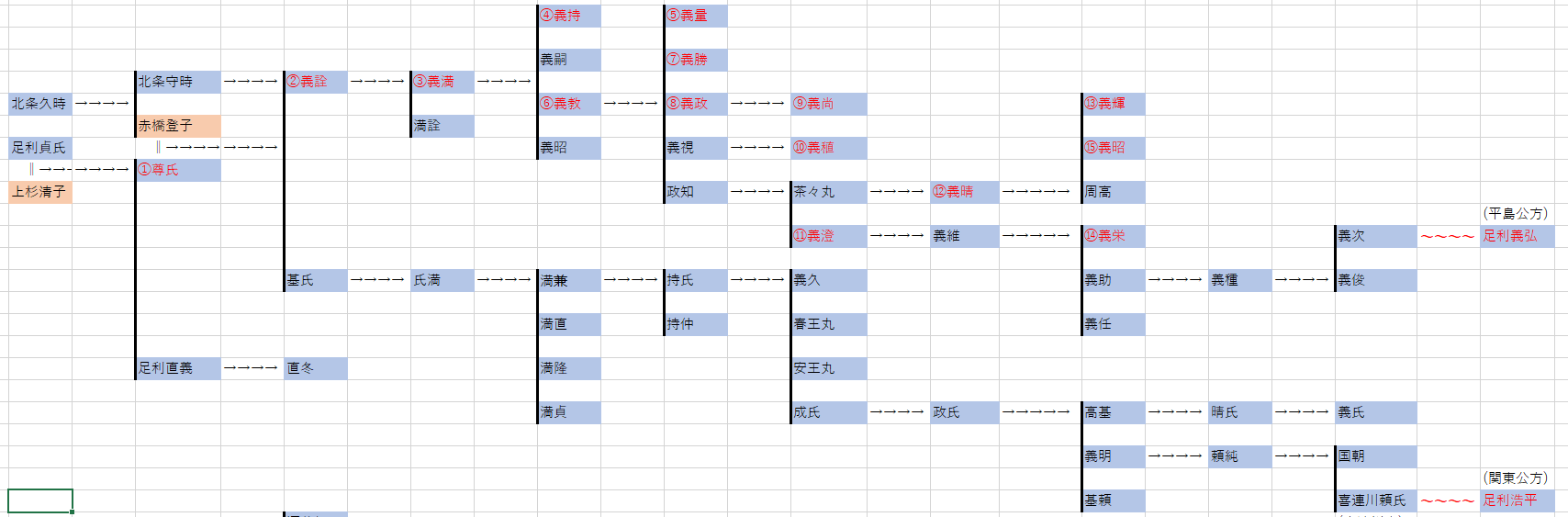

室町幕府15代将軍・足利義昭は、室町幕府を開いた初代征夷大将軍・足利尊氏の末裔です。

《足利義昭》

「引用元ウィキペディアより」

足利義昭には、4名の子供がいたと考えられます。

- 足利義尋

- 一色義喬

- 永山義在

- 矢島秀行

諸説あるものの、これら4人は足利義昭の子供である可能性が高いです。

以下に足利義昭と、その子供たちの家系図をご用意いたしました。

足利義昭の4人の子供たちは、一体どのような生涯をおくったのでしょうか。

【1573年】、義昭は織田信長によって京都から追放され、没落しています。

そのため義昭の子供たちも、壮絶な人生をおくっています。

足利義尋と子孫

足利義尋は足利義昭の嫡子、つまり後継者として育てられた人物です。

義尋には義尊・常尊という二人の息子がいましたが、そこで子孫は断絶しています。

本来なら足利義尋こそが、父・義昭の後継者として、室町幕府16代・征夷大将軍となるはずのです。

【1573年】、父・足利義昭は武田信玄と協力して、織田信長に戦いを挑みます(槇島城の戦い)

《武田信玄》

「引用元ウィキペディアより」

この戦いに敗北した足利義昭は、息子・義尋を人質として織田信長に差し出して、京都から追放されるのです。

このとき義尋は、わずか1歳でした。

織田信長は足利義昭に対して、京都へ戻ってほしいと要請したものの、足利義昭はこれを拒絶。室町幕府は事実上滅亡します。

16代 征夷大将軍としての道を閉ざされた義尋は、わずか1歳で奈良の興福寺というお寺で出家。

そこで大僧正という高い地位にまで登りつめるのです。

ところが義尋は、還俗します。つまり僧侶をやめてしまったのです。

そしてお公家さんから妻をもらい、二人の子供をもうけるのです。

その二人の子供とは

- 義尊

- 常尊

という名前です。

義昭の子供たちは、2人とも出家して僧侶となっています。

そのため義尊と常尊には子供がいません。

足利義昭の直系子孫は、こうして断絶したのです。

義尋は、33歳という若さで病死しています。

足利義尋は、以下にご紹介する3人の子供たちとは違い、唯一足利義昭の実子であることが明らかな人物です。

ちなみに異説ですが、義尋は僧侶であるにもかかわらず、義尊と常尊という子供をもうけた罪から、興福寺を追い出されたという説があります。

一色義喬と子孫

一色義喬は、足利義昭の家臣・一色藤長に育てられた人物です。

この一色義喬の子孫と考えられているのが、幕末・会津藩の坂本義劉です。

義喬についてくわしい資料が残されていないため

一色義喬は、義昭ではなく【義尋の子供】なのではないか

義喬のほうが【義尋】よりも大切にされているため、義喬のほうが次期将軍と考えられていたのではないか

などなど、数々の推測がなされています。

【1614年】、徳川家康と豊臣秀頼のあいだで大坂の陣が勃発。

この大坂の陣で一色義喬は、約500名の軍を率いて徳川軍として参戦しようとしました。

《徳川家康》

「引用元ウィキペディアより」

しかし戦に間に合わず、大坂城は落城してしまいます。

間に合わなかった一色義喬ですが、出陣した心意気を徳川家康から評価されることとなります。

義喬は、京都に3万石の領地を与えられそうになりますが、戦功がないのに褒美をもらうのは恥と言って辞退したといわれています。

この一色義喬には、義房という名前の息子がいました。

その義房が、徳川家康の法会に参加したという記録が残っています。

義房の子・義邵は坂本へと姓をかえて坂本義邵と名乗っています。

その後、義邵は会津藩につかえています。(坂本と姓を変えた理由は、一色義喬が近江国・坂本の出身だったから。坂本は明智光秀が住んでいた城があった場所)

義邵の孫・坂本義辰は、江戸幕府の老中・松平定信に対して

「自分は足利義昭の子孫である」

と主張する由緒書を出しています。

その後、坂本義邵の子孫・坂本義続が、戊辰戦争で負った傷により死亡。

義続の子・義劉は戊辰戦争後に、会津藩から栃木県足利へと移動したといわれています。

栃木県足利は、先祖である初代将軍・足利尊氏が生まれ育った、いわば足利氏発祥の地です。

一色義喬の子孫と考えられている坂本義劉。

その坂本義劉の子孫が、今も続いている可能性がありますが、詳しいことは不明です。

ただし、この一色義喬が本当に足利義昭の子であるかどうかは、定かではありません。

一色義喬に続く坂本家が、足利義昭の子孫であると、ハッキリとは証明されていないのです。

永山義在と子孫

永山義在は、足利義昭が織田信長に京都から追放された後に生まれた子といわれています。

永山義在の子孫は、幕末・薩摩藩士の永山弥一郎と永山武四郎という二人です。

永山武四郎の孫が、松竹の元社長・永山武臣さんです。

義在は成長したあと、父・義昭から離れて生活したようです。

その後、薩摩藩士・永山という人物の娘婿となり、永山義在と名乗ったのだとか。

永山義在は薩摩藩士として、息子・永山義房、孫・永山義比へと、その血筋をつなげていきます。

ここから話は一気に幕末へと飛びます。

幕末の薩摩藩、永山義在の子孫と考えられている人物が二名おりました。

永山弥一郎と永山武四郎です。

この二人は同姓ではあるものの、親子でも兄弟でもなく、遠縁であると考えられます。

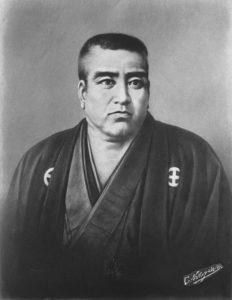

《永山弥一郎》

「引用元ウィキペディアより」

薩摩藩士・永山弥一郎と男爵・永山武四郎は、北海道・屯田兵創設の建白書を一緒に岩倉具視へ提出しています。

ですので、当然ながら弥一郎と武四郎の二人は赤の他人ではなく、面識があります。

《岩倉具視》

「引用元ウィキペディアより」

永山武四郎の両親は、薩摩藩の永山盛香の娘・常子さんと、市来政志というお方です。

この永山武四郎のお孫さんが、先ほど申しました映画会社・松竹の元社長・永山武臣さんです。

一方の永山弥一郎は、倒幕のために坂本龍馬とも面会するほど各地で活躍しています。

【1877年】、永山弥一郎は西南戦争で西郷隆盛とともに戦死しているのです。

西郷隆盛

『引用元ウィキペディアより』

さきほど松竹の社長・永山武臣氏は、足利義昭の子孫かもしれないと申しました。

【かもしれない】というあいまいな言い方をした理由は

【永山弥一郎】と【永山武四郎】、そして【永山義在】が、子孫と先祖の関係であることを証明する証拠が、なにもない

からです。

永山義在から永山弥一郎・武四郎へとつながる家系図のような証拠は、見つかっていません。

つまり幕末・薩摩藩の永山氏と足利義昭の間には、なんの接点もない可能性もあるのです。

余談ですが、俳優・西田敏行さん主演の大河ドラマ【翔ぶが如く】において、名バイプレイヤー遠藤憲一さんが、永山弥一郎を演じておられました。

→→→→→【大河ドラマを無料で視聴する方法】についてくわしくはこちら

矢島秀行と子孫

矢島秀行は、足利義昭の家臣だったといわれている人物です。

しかし矢島秀行は足利義昭の子供であるという異説が存在します。

そんな矢島秀行の孫娘が、今川義元の孫に嫁いでいます。

一方で、矢島秀行の娘・八千子は、猛将・立花宗茂の継室(後妻)となっています。

『立花宗茂』

「引用元https://snappygoat.com/より」

矢島秀行には、矢島重成という息子がいました。

この重成の長女・奈緒が、今川義元の孫・今川直房に嫁いでいるのです。

矢島秀行の子孫は、その後も立花家に部下としてつかえ続けています。

しかし、その子孫の行方は不明です。

ちなみに今川義元の孫・今川直房の妹が、忠臣蔵で有名な悪役・吉良上野介義央の母親です。

今川直房の男系直系の子孫は、明治時代に今川範叙とその子・淑人を最後に断絶しています。

【足利義昭の子孫】は、今現在も続いているのか?

映画会社・松竹の元社長は足利義昭の子孫かもしれないです。

足利義昭の子孫は、今現在も続いている可能性が高いです。

映画会社・松竹の元社長・永山武臣さんが、足利義昭の子孫だと考えられます

なぜ可能性が高いという、あいまいな言い方をしているのかというと

その理由は足利義昭の子孫の可能性がある人物が、本当に義昭の血を引いているのかどうか、ハッキリと証明されていないからです。

足利義昭の子孫と考えられる人物の中で、もっとも有名な人といえば、この永山武臣さんです。

永山武臣さんは、映画会社・松竹の元社長。

永山武臣さんは、惜しくも2006年(平成18年)に亡くなられました。

永山武臣さんは、数々の歌舞伎役者さんの襲名披露興行を成功に導いた人物として有名です。

- 12代目・市川團十郎さん

- 11代目・市川海老蔵さん

- 18代目・中村勘三郎さん

などなど、彼らの襲名披露興行を指揮したお人なのです。

《11代目・市川海老蔵》

「引用元ウィキペディアより」

11代目・市川海老蔵さんは、【2020年】の大河ドラマ【麒麟がくる】で、ナレーターを務めておられます。

永山武臣さんは、足利義昭の子孫である可能性があります。

ちなみに永山武臣さんのご子息は、フジテレビの永山耕三さんというお方です。

永山耕三さんはテレビドラマプロデューサーとして

- ひとつ屋根の下

- ロングバケーション

などの人気ドラマを演出したお方です。

この永山耕三さんのお嬢さんは、Abemaの総合プロデューサーを務めておられます

【足利家の子孫・末裔】を家系図でまとめて紹介

室町幕府第15代征夷大将軍・足利義昭から数える足利家の直系子孫は断絶しています。

なぜなら義昭の嫡子・義尋の息子たち義尊と常尊が、子供を残さず亡くなったからです。

しかし足利家の末裔は、それ以外の系統からも続き、現在も存続しています。

現在も続く足利家の家系は、2つあります。

関東足利家(喜連川家)と平島公方家です。(公方とは、将軍のことです。例えば徳川綱吉は犬将軍と呼ばれましたが犬公方とも呼ばれています)

そしてそれぞれに

- 足利浩平さん(喜連川家)

- 足利義弘さん(平島公方)

という子孫を、現代まで繋げているのです。

関東足利家(喜連川家)

関東足利家(喜連川家)の現在の当主は、足利浩平さんという方です。

関東足利家とは、足利尊氏の三男・足利基氏から始まる系統です。

父・尊氏と兄・義詮は、京都で政務を取っていました。

それに対して基氏は、関東・鎌倉で鎌倉公方という出先機関の長官をしていたのです。(鎌倉公方は言ってみれば、室町幕府・京都本社の下にある室町幕府・鎌倉支社のようなもの)

その基氏の子孫が、代々関東を支配し、京都の本家・足利将軍家と対立するようになるのです。

戦国時代になって、足利将軍家に敗北した関東足利家は、滅亡寸前に追い込まれます。

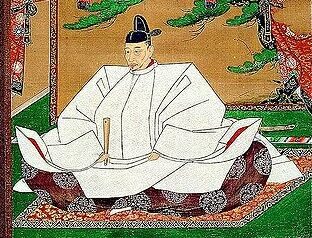

しかし天下人・豊臣秀吉が救いの手を差し伸べます。

名門・足利家の血筋を惜しんだ秀吉は、喜連川という地に領地を与えたのです。(喜連川は、現在の栃木県さくら市喜連川)

《豊臣秀吉》

「引用元ウィキペディアより」

徳川家康の時代になると、関東足利家は喜連川という姓を名乗ります。

その後、喜連川家は、わずか5千石の領地しかないのに、10万石の大名として扱われます。

その理由は格式ある家柄を、徳川家から評価されたためです。

明治維新の2年後にあたる【1870年】、喜連川藩は領地を明治政府へ返還して消滅。

その後は子爵という爵位を与えられ、華族という高い身分を誇っています。

これ以降、喜連川家は姓を足利に戻しています。

足利義昭とその子・義尋の直系が断絶して以降、関東足利家・喜連川家が足利氏の本家としてあつかわれることとなります。

この関東足利家・喜連川家系統の子孫が、東海大学で学長を務めた足利惇氏さんです。

【2014年現在】の足利家当主は、足利惇氏さんの甥・浩平さんです。

足利浩平さんは、造形美術に関係する会社の代表取締役を務めておられます。

平島公方家

足利家のもう一つの系統が平島公方と呼ばれる系統です。

平島公方の現代の末裔は、足利義弘さんというお方。

平島公方とは、足利義維という人物から始まる系統です。(平島とは足利義維が住んでいた場所で、現在の徳島県阿南市那賀川町)

足利義維は、11代将軍・足利義澄の次男で、12代将軍・足利義晴の弟にあたります。(義維は、15代・義昭の叔父)

この足利義維の息子が、のちに14代将軍となる足利義栄です。

しかし足利義栄は、織田信長が15代将軍・足利義昭を擁立したため、京都へ入ることもできずに病死。

《織田信長》

「引用元ウィキペディアより」

その後、足利義栄の弟である足利義助が、平島公方の家名を存続しています。

【1608年】、阿波国の大名・蜂須賀氏に養われていた義助の孫・足利義次は、蜂須賀氏から冷たくあつかわれることとなります。

姓を足利から平島へ変えられるなど冷遇されていました。

その後の平島公方は、蜂須賀氏からの冷遇に耐えかねたのか、阿波国から京都へ移住。

同時に、姓を足利へと戻しています。

明治維新の後、平島公方家は足利将軍家の子孫であるとして、華族になれるよう運動を開始。

しかし華族として認められないどころか、士族(元武士)としても認められませんでした。

その後、平島公方家は、現在の京都市西京区で平民となっています。

【2003年】以降の平島公方家の当主は、足利義弘という方です。

足利義弘さんは、元・創造学園大学の教授。全国足利氏ゆかりの会で特別顧問をしておられます。

ちなみに、13代将軍・足利義輝の子孫も、現代に続いている可能性があります。

→→→→→【足利義輝の子孫と家系図】についてくわしくはこちら

足利家の末裔は、鎌倉幕府・北条家の子孫でもあった!

足利義昭の子孫には、鎌倉幕府を支配していた北条一門の血も流れていることをご存知でしょうか?

実は足利尊氏は、北条義時の女系子孫にあたるのです。

それだけではありません。実は室町幕府を開いた足利尊氏の妻は、北条一族の女性なのです。

そのため足利義昭やその子孫には、源頼朝の義父であり北条政子の父である北条時政の血が流れています。

足利尊氏の妻・登子は、北条一族・赤橋流の血を引いているのです。

登子の兄・北条守時は、鎌倉幕府・最後の執権です。

【1333年】、北条守時は新田義貞と戦い、戦死。鎌倉幕府は滅亡します。

赤橋守時・登子兄妹の先祖は、【2022年】の大河ドラマ【鎌倉殿の十三人】の主人公・北条義時です。

足利尊氏と登子の間に生まれたのが、室町幕府2代将軍・足利義詮です。

現代まで足利家の血筋をつたえる関東足利家の祖・足利基氏も、登子が生んだ子です。

ということは足利義昭にも、登子を通じて北条氏の血が流れていることになります。

現代までつづく関東足利家の末裔にも、北条家の血がひきつがれているということです。

余談ですが、守時・登子の祖父は北条義宗という人物です。

【闇営業】やら【オフホワイト不倫】やらで話題になった天才お笑い芸人・宮迫博之さんが、【2001年】の大河ドラマ【北条時宗】で、この北条義宗の役を演じておられました。

→→→→→【大河ドラマを無料で視聴する方法】についてくわしくはこちら

【足利義昭の生涯】を、カンタンに解説

室町幕府・最後の将軍・足利義昭は、【天文6年(1537年)11月13日】に誕生しました。

ここから【1597年】に亡くなるまで、波乱の人生が始まることとなります。

その幼名は千歳丸

父は、室町幕府12代征夷大将軍・足利義晴。

兄は、剣豪将軍と呼ばれた室町幕府13代征夷大将軍・足利義輝。

《足利義輝》

「引用元ウィキペディアより」

【1542年】、千歳丸は家督争いを未然に防ぐため、奈良の興福寺で出家させられます。

出家する際に、覚慶と改名。

【1565年】、僧侶として静かに暮らしていた覚慶の人生を変える大事件が勃発します。

永禄の変です。

- 戦国大名・三好義継

- 三好家の有力家臣・三好三人衆

- 松永久秀の息子・松永久通

この三者が協力して、征夷大将軍・足利義輝を暗殺してしまったのです。

兄・足利義輝を暗殺された覚慶は、松永久通たちに捕まり、興福寺に幽閉されます。

義輝の家来だった三淵藤英やその弟・細川藤孝たちは、覚慶の救出に成功します。

【1566年】、覚慶は足利義秋と改名。

同年、越前国の大名・朝倉義景を頼った足利義秋は、この地にいた明智光秀と出会うこととなります。

本徳寺所蔵の明智光秀肖像:Wikipediaよりパブリックドメイン

【1568年】、足利義秋は、秋という文字を不吉であるといって嫌がり、足利義昭と改名。

同年、明智光秀の仲介によって、尾張・美濃を支配していた織田信長の元へ移ることとなります。

【1568年】、足利義昭は兄・足利義輝の敵討ちのため、織田信長や浅井長政の協力を得て、京都へ進軍。(上洛)

宿敵・三好三人衆らを京都から追い出すことに成功します。

これにより足利義昭は、室町幕府15代征夷大将軍に就任。

ところが、これ以降足利義昭はその失政を織田信長に厳しく注意されるようになります。

これをきっかけに、両者の関係は、急激に悪化。

挙句の果てに足利義昭は、戦国大名の武田信玄や朝倉義景に協力を要請。織田信長を倒そうと画策し始めるのです。

《朝倉義景》

「引用元ウィキペディアより」

【1573年】、義昭がもっとも頼りにしていた武田信玄が、織田信長を追いつめながらも急死してしまいます。

一気に形勢不利となった義昭は、織田信長との間で繰り広げられた槇島城の戦いで惨敗。

この敗北により義昭は京都から追放されます。

この時、200年以上続いた室町幕府は滅亡したのです。

その後も義昭は、中国地方の大名・毛利輝元の庇護を受けながら、織田信長に対抗しつづけます。

- 【1582年】、織田信長が本能寺の変で明智光秀に殺害されると、義昭は京都への帰還を画策し、失敗。

- 【1585年】、豊臣秀吉が関白・太政大臣という最高位に就任。

- 【1587年】、足利義昭は秀吉の協力もあって、14年ぶりに京都への帰還に成功。

- 【1588年】、義昭は朝廷へと参内し、征夷大将軍の職を辞任。名実ともに豊臣秀吉が天下人へ。

- 【1592~1593年】、秀吉が文禄の役(朝鮮出兵)を開始。

- 【1597年】、慶長の役開始。

この朝鮮出兵の際に、足利義昭は秀吉から出兵を頼まれたため、200人の軍団をひきいて肥前・名護屋城へ出陣しています。

【慶長2年(1597年)8月28日】、足利義昭は大坂で亡くなります。

享年61歳(満年齢59歳)

死因は腫物。

老齢であるにもかかわらず、豊臣秀吉による朝鮮出兵に出陣した無理が祟った、といわれています。

まとめ

本日の記事をまとめますと

1,足利義昭の子供たちは、その後どうなったのか?

諸説あるものの、足利義昭には足利義尋・一色義喬・永山義在・矢島秀行という4人の子がいたと考えられている

足利義尋の直系は断絶したが、残り三人の子孫が、今も続いている可能性がある

2,足利義昭の子孫は、今も続いているのか?

義昭の子孫は、今も続いている可能性が高い。

しかし、ハッキリとした証拠があるわけではないが、映画会社・松竹の元社長・永山武臣さんが、義昭の子孫かもしれない。

証拠がないので、義昭の子孫と断言はできない。

3,足利義昭の子孫以外に、足利家の子孫はいるのか?

初代将軍・足利尊氏の子孫は、関東足利家と平島公方家という2つの系統を通じて、今も続いている

以上となります。

本日は「レキシル」へお越し下さいまして、誠にありがとうございました。

よろしければ、またぜひ当サイトへお越しくださいませ。

ありがとうございました。

コメント

コメント一覧 (6件)

こんにちは!矢島重成のことでしたら私の調べた内容でよろしければお伝えできますよ

こんにちは

この度は当サイトをご利用いただき、そのうえ貴重なお言葉まで頂きまして、心より御礼を申し上げます。

矢島重成氏について、情報を下さるとのお言葉をいただき、驚きと嬉しさで大変興奮しております。

もしも情報を頂けましたら、これ以上ないほど幸せです!!!

もしもお手数でないようでしたら、ぜひぜひお言葉に甘えさせていただけないでしょうか?

ご温情に心よりお礼を申し上げます。

何卒よろしくお願い致します。

ありがとうございます!!!

お役に立てるか分かりませんが、私の知りうる限りでよろしければ、こちらのE-mailにご連絡くださいませ!

申し訳ありません!

私共がパソコンに疎いせいで、頂きましたEメールアドレスへのご連絡ができませんでした!

貴重な情報をコメントで頂き、本当にありがとうございます!!

すみませんでした!

『柳川歴史資料集成第一集 柳河藩享保八年藩士系図。上』はご覧になりましたでしょうか。

元亀元年、矢島重成は父矢島勘兵衛秀行、母菊亭晴季の娘のもとで誕生しました。

しかしこの頃、三好残党が京都の足利義昭を度々襲います。矢島勘兵衛秀行(重成父)は足利義昭を防戦時に

負傷し、その傷がもとでその年の暮れに亡くなりました。

その後のことは、通説として、

母と重成、そしてまだ3歳だった姉八千は、母の実家である京都の菊亭家に身を寄せました。

それからしばらくして、細川藤孝(幽斎)が母子を引取り、子供たちを養育しました。

重成は、細川家や細川家家臣の旧足利幕臣家にて育てられたと言われています。

それから25年過ぎた頃、重成と八千の行く末について困った幽斎が、秀吉と話合い

八千の婚姻先を立花宗茂に・・・と決まったそうです。

しかし、誾千代という妻の存在や、天下を分け目の戦乱の世、

生きるか死ぬかの中で、すぐには婚姻の話がまとまったわけでは無いようです。

1602年宗茂の妻誾千代が病死します。

1602年末から1603年頃かと思いますが、

宗茂が棚倉へ移動する途中で京都に寄り、そのときに八千と会ったのではないかと言われています。

棚倉から晩年の宗茂や立花藩の再興のために陰ながら支えたのが八千です。

宗茂の養子となった忠茂の養育に心血を注ぎ、

八千(瑞松院)は江戸における将軍家や他家への贈答を取り仕切っていました。

当時は、将軍家や他の大名との間で行う儀礼行為時には、見栄の張り合いなども

あったようですが、宗茂や忠茂のための衣類を、京都の呉服店に注文し、支払い

などを行っていたのも八千でした。八千自身は、自分が着る小袖は、進物で頂いた

もので間に合わせたようです。そして元和10年(1615年)かねてから病弱であった

八千が、更に体調を悪くした時には、「病人ゆえ、手許の金は不要」として

江戸から注文した分の皆斎に充てようとした書状が残っています。

弟の矢島重成については、一番最初に歴史に登場するのは

慶長の役で吉弘統幸と一緒に戦った時と思われます。

立花藩での重成の役割は京都や大阪など畿内情勢の情報収集

並びに、細川家への使者を務めていました。

また、寛永20年、後光明天皇の即位時は禁中への祝儀の使者として、

明暦2年(1656年)後西天皇即位時には、重成の長男重知も使者として

京都に赴いていたようです。

『柳川の歴史4 近世大名立花家』柳川市史編集委員会 参考

さて、矢島重成には子供が数人おります。

長男重知、長女(今川直房室)、二女(大鳥居養子石崎若狭妻)、二男重武

等々です。

重知の傍らには弟の重武がいたようで、政治的なことなど

常に兄弟で話し合われていたようです。

長男重知の家系は早い段階で途絶えてしまい、宗茂の兄弟が

矢島家の跡を継ぎ、明治期まで柳川に住んでいました。

二男、重武の家系は、矢島家の血縁を繋ぎながら

現在まで続いております。現在の当主は重武から

数えると第13代目です。

重武の家系では、明治期には、

父淡斉と長男の湊、二男の為三郎が立花藩主鑑寛公に仕え

江戸(東京)京都、大阪などに御供していたようです。

父、淡斉が亡くなった年に、跡を継いだ長男の湊も病死するという

不幸に見舞われ、二男の為三郎が家督を継ぎました。

矢島為三郎は、陸軍軍人として日露戦争に従軍し、

後に広島県福山で陸軍大佐になっています。

福山と言えば鞆の浦ですね。やはりご縁があるのでしょうか?

妻は、朽木之綱公の長女(病死のため継妻あり)で、やはり

ここでも足利との何か繋がりを感じますね。

為三郎の弟で三男の矢島功は海軍大佐でした。

海軍では、海軍参謀本部や露国公使館に務め

明治25年には「露西亜国皇帝ヨリ贈与シタル神聖安那第三等

勲章」を大尉時に受領しています。

明治34年に、叙勲四等瑞宝章を受章しています。

しかしこの後病気のために亡くなりました。

妻は鴨脚長子(下鴨神社禰宜)病死

継妻は、華園完子(華園澤弥弟信暁娘)

子供はいなかったようです。

ざっくりですが、このような系譜です!

室町後期の矢島家については、まだまだ秘されていることも

多いと思います。史料も乏しいようですが、調べると

面白そうですね

こんばんは

お返事が遅くなりまして申し訳ありません。

大変貴重で、しかも想像を絶するような詳細な情報を頂き、なんと御礼を申し上げれば良いのか、言葉が出てきません!!

これほどまでに凄まじい情報をお送りいただけるものとは夢にも思っておりませんでしたので、形容し難いほどに驚き、そしてこの上もなく嬉しく存じます。

どのように御礼を申し上げれば、この感謝の気持ちを伝え切れるのか。

ありがとうございます、としか申し上げられませんが、どうか失礼をお許しください。

ありがとうございます!!

私どもが全く知らない貴重な情報ばかりでとても興奮しております

ありがとうございます!!

知識の豊富なISHIBASHI様のお役にたてるかわかりませんが、もしもよろしければ、また当サイトをぜひぜひご利用いただきたいと思います

私どもも今まで以上に精進させていただきます!

本当にありがとうございます!

興奮しすぎてお見苦しい文章になっているとは存じますが、失礼をどうかお許しくださいませ

ありがとうございます!

心から御礼を申し上げます!

貴重極まりない情報を、本当にありがとうございました!!!!