江戸幕府は約260年間も続き、日本史上最も長く安定した政権でした。

なぜ江戸幕府はこれほど長く続いたのでしょうか。中学生の皆さんにもわかるように、江戸幕府が長く続いた理由を簡単にまとめて解説します。

幕藩体制や参勤交代、身分制度である士農工商、鎖国政策など、江戸時代の重要な仕組みを見ていくことで、260年という長期政権の秘密が見えてきます。

徳川家康が築いた統治システムは、大名を統制し、社会秩序を維持し、外国からの脅威を排除する、実に巧みなものでした。

この記事では、江戸幕府が長期政権を実現できた背景にある複数の要因を、歴史が苦手な方でも理解できるよう、順を追ってわかりやすく解説していきます。

- 江戸幕府が260年も続いた具体的な理由と背景

- 幕藩体制や参勤交代など大名統制の仕組み

- 身分制度や鎖国政策が果たした社会安定の役割

- 江戸時代の経済発展と文化繁栄が長期政権に与えた影響

江戸幕府が長く続いた理由を中学生向けに簡単にまとめ

江戸幕府が長く続いた主な理由

| 理由 | 具体的な内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 幕藩体制 | 将軍が全国を支配し各地の大名が領地を治める | 中央集権と地方分権のバランス |

| 参勤交代 | 大名が1年ごとに江戸と領地を往復 | 大名の財力を削ぎ反乱を防止 |

| 身分制度 | 士農工商で社会を4つに分類 | 社会の安定と秩序維持 |

| 鎖国政策 | 外国との交流を制限 | 外圧排除とキリスト教禁止 |

| 経済発展 | 三都の繁栄と五街道の整備 | 商業活性化と平和な社会 |

幕藩体制による強固な全国統治の仕組み

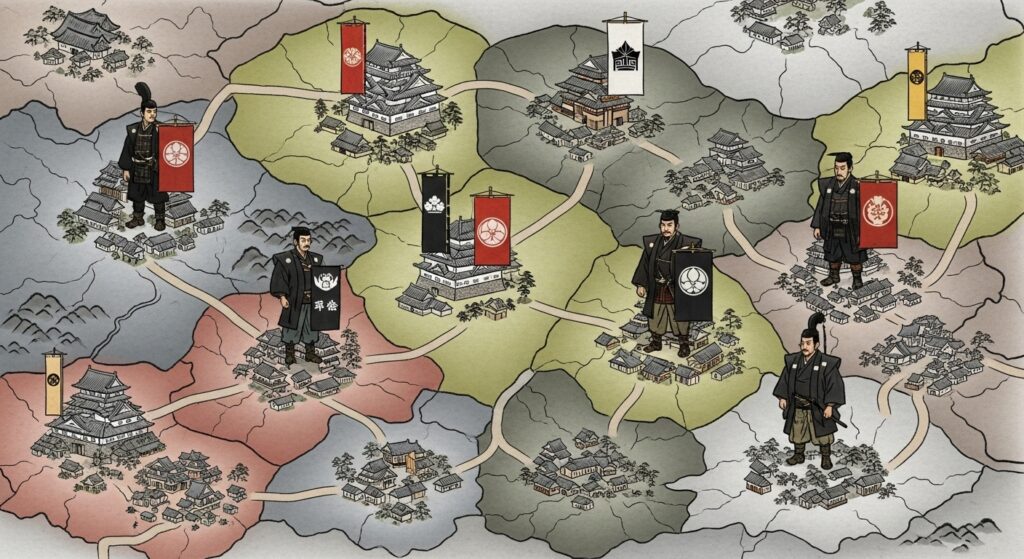

江戸幕府が1603年から1868年までの265年もの長期にわたって安定した政権を維持できた最大の理由は、幕藩体制という優れた統治システムにありました。幕藩体制とは、将軍を頂点として、全国の大名がそれぞれの領地を治めながらも、幕府の統制下に置かれるという仕組みです。

徳川家康は、全国の大名を親藩、譜代、外様の3つに分類して管理しました。親藩は徳川一族、譜代は関ヶ原の戦い以前から徳川家に仕えていた家臣、外様は関ヶ原の戦い後に従った大名です。この分類により、幕府への忠誠度に応じて大名を配置する戦略的な布陣が可能になりました。

大名の種類と配置戦略

| 大名の種類 | 特徴 | 配置場所 | 石高の目安 |

|---|---|---|---|

| 親藩 | 徳川一族 | 重要拠点(名古屋・水戸など) | 大きい |

| 譜代 | 古くからの家臣 | 江戸周辺・要所 | 中程度 |

| 外様 | 関ヶ原後に従う | 江戸から遠い地域 | 大きいが監視対象 |

特に外様大名は、薩摩の島津家や長州の毛利家など、強大な力を持っていたため、幕府は彼らを江戸から遠く離れた場所に配置しました。一方で、江戸に近い重要な地域には、信頼できる譜代大名を配置することで、万が一の反乱に備えました。

また、幕府は全国の主要都市や経済的に重要な地域を幕領として直接支配しました。江戸、大坂、京都、長崎などの都市や、佐渡の金山、石見の銀山といった鉱山も幕府の管理下に置かれ、豊富な財源を確保していました。この経済的優位性が、幕府の軍事力と政治力を支える基盤となったのです。

武家諸法度と参勤交代による大名統制

幕府が大名を効果的に統制するために制定したのが武家諸法度です。武家諸法度は、大名が守るべき法律を定めたもので、1615年に2代将軍徳川秀忠の時代に発布されました。

武家諸法度では、大名が幕府の許可なく城を修理したり、新しく築いたりすることを禁止しました。また、大名同士が勝手に婚姻関係を結ぶことも禁じられ、500石以上の大型船の建造も制限されました。これらの規制により、大名が独自に軍事力を強化することを防いだのです。

参勤交代制度の仕組みと効果

1635年に3代将軍徳川家光が制度化した参勤交代は、大名統制の決定打となりました。参勤交代とは、全国の大名が1年ごとに江戸と領地を往復し、江戸に定期的に参上する義務のことです。

| 参勤交代の特徴 | 内容 | 幕府の狙い |

|---|---|---|

| 往復の義務 | 1年ごとに江戸と領地を行き来 | 大名を常に監視下に置く |

| 妻子の江戸居住 | 大名の妻子は江戸に住む | 人質として反乱を抑止 |

| 莫大な費用 | 行列の維持に年間予算の半分 | 大名の財力を削ぐ |

| 格式の誇示 | 大名行列で威厳を示す | 面子を保ちつつ財政圧迫 |

参勤交代には膨大な費用がかかりました。遠方の大名ほど移動に時間がかかり、多くの家臣を引き連れた行列を維持するため、藩の財政の半分近くを使うこともありました。例えば、加賀藩のような大藩では、江戸までの往復に数千人規模の行列を組み、その費用は現在の価値で数十億円にも上ったとされています。

この経済的負担により、大名は幕府に逆らうだけの軍事力を蓄えることができませんでした。さらに、大名の妻子が江戸に住むことで、事実上の人質となり、反乱を起こせば家族が危険にさらされるという心理的抑止力も働きました。

一国一城令も同時に施行され、各藩に許される城は一つだけとなり、大名の軍事的基盤がさらに制限されました。

身分制度(士農工商)による社会秩序の維持

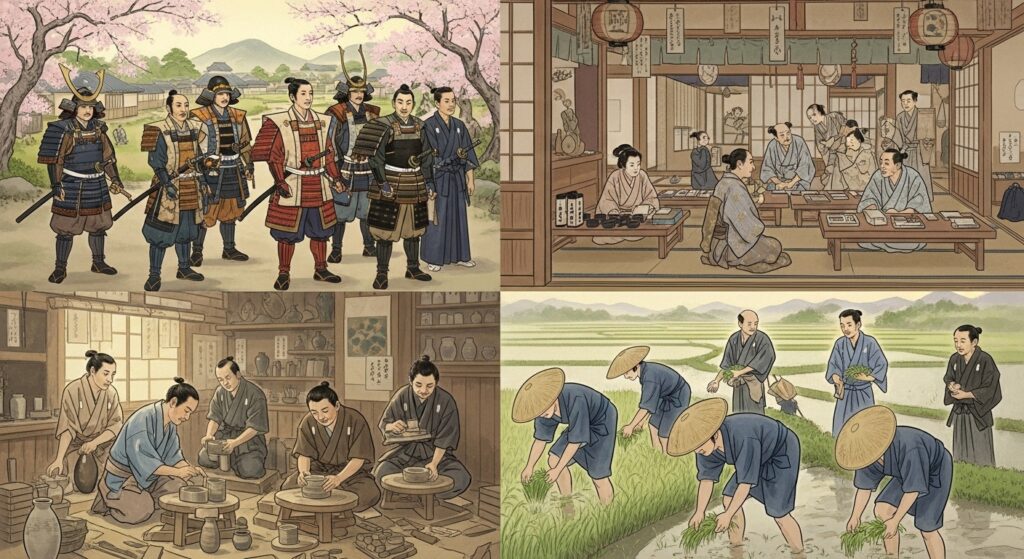

江戸時代には士農工商という厳格な身分制度が確立されました。この制度は、社会を武士、農民、職人、商人の4つの身分に分け、それぞれの役割を固定することで、社会の安定を図ったものです。

4つの身分とその役割

| 身分 | 人口比率 | 主な役割 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 武士 | 約5~7% | 政治・軍事を担当 | 刀を差す特権・俸禄を受け取る |

| 農民 | 約80~85% | 農業に従事し年貢を納める | 最も人口が多い・社会の基盤 |

| 職人 | 約5~7% | 様々な物品を製造 | 技術を持ち都市部に集中 |

| 商人 | 約3~5% | 商品の売買を行う | 経済力はあるが身分は低い |

この身分制度には、生まれた家の身分から抜け出すことが原則としてできないという大きな特徴がありました。武士の子は武士に、農民の子は農民になるという仕組みです。身分制度により、社会の大きな変動が起こりにくくなり、幕府の支配が安定しました。

特に人口の大部分を占める農民は、農業に専念し年貢を納めることで、幕府や藩の財政を支えました。農民には厳しい規制がかけられ、自由に職業を変えたり、土地を離れたりすることが制限されていました。これにより、安定した税収が確保され、支配体制が維持されたのです。

身分制度が果たした社会安定機能

身分制度は、単なる差別構造ではなく、江戸幕府が長期政権を維持するための巧妙な社会統制システムでした。各身分に明確な役割を与えることで、人々は自分の立場を受け入れやすくなり、社会全体の不満が爆発しにくくなりました。

また、儒教の教えを取り入れることで、上下関係や秩序を重んじる思想が社会に浸透しました。特に朱子学は、身分の違いを天から定められたものとして正当化し、現状を受け入れることを美徳とする考え方を広めました。このような思想統制により、幕府の支配体制への反発が抑えられたのです。

鎖国政策による外圧の排除と国内安定

江戸幕府が長く続いたもう一つの重要な要因が鎖国政策です。鎖国とは、外国との交流を厳しく制限し、国内の秩序を守るための対外政策でした。

鎖国政策が完成したのは1639年のことです。ポルトガル船の来航が全面的に禁止され、以降はオランダと中国だけが長崎の出島で貿易を許されました。また、日本人の海外渡航と帰国も厳しく制限され、国外との接触が最小限に抑えられました。

鎖国政策の段階的実施

| 年代 | 政策内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 1612年 | 幕府領でキリスト教禁止 | 宗教統制の開始 |

| 1624年 | スペイン船の来航禁止 | カトリック国の排除 |

| 1633年 | 奉書船以外の海外渡航禁止 | 日本人の出国制限 |

| 1635年 | 日本人の海外渡航と帰国を全面禁止 | 情報流入の完全遮断 |

| 1639年 | ポルトガル船の来航禁止 | 鎖国体制の完成 |

キリスト教禁止の背景

鎖国政策の最大の理由は、キリスト教の布教を防ぐことでした。キリスト教は、神の前での平等を説き、身分制度を否定する思想を含んでいました。幕府は、この思想が広まれば、士農工商という身分制度が崩壊し、社会秩序が乱れると危惧したのです。

実際、1637年から1638年にかけて起きた島原の乱では、キリシタンの農民たちが蜂起し、幕府軍と激しく戦いました。この事件により、幕府はキリスト教の危険性を再認識し、鎖国政策をさらに強化しました。

幕府はキリシタンを発見するため、踏み絵という制度を導入し、全国民にキリストや聖母マリアの像を踏ませて信仰を確認しました。

限定的な貿易による経済的利益

完全に国を閉ざしたわけではなく、長崎ではオランダと中国との貿易が続けられました。また、対馬を通じて朝鮮と、薩摩を通じて琉球王国と、松前を通じてアイヌとの交易も行われていました。

この限定的な貿易により、幕府は海外の情報を独占し、経済的な利益も確保しました。特にオランダを通じて得られる西洋の学問や技術の情報は、蘭学として発展し、日本の知的水準を維持する役割を果たしました。

徳川将軍家の安定した継承と幕府の組織体制

江戸幕府が長期政権を維持できた理由として、徳川将軍家の継承が比較的安定していたことも重要です。初代徳川家康から15代徳川慶喜まで、約260年間にわたって徳川家が将軍職を世襲しました。

徳川家康の優れたリーダーシップ

徳川家康は、江戸幕府の基礎を築いた優れた政治家でした。家康は、織田信長や豊臣秀吉の失敗から学び、長期的な視点で政治体制を設計しました。関ヶ原の戦いで勝利した後も、性急に敵対勢力を滅ぼすのではなく、慎重に大名を配置し、法律を整備していきました。

また、家康は家臣たちの意見を聞き、協力体制を築くことを重視しました。独裁的な支配ではなく、家臣団との信頼関係を基盤とした統治を行ったため、幕府の組織が安定し、後世の将軍たちにも受け継がれました。

幕府の組織体制

| 役職名 | 役割 | 人数 |

|---|---|---|

| 大老 | 将軍を補佐する最高職(臨時) | 1名(必要時のみ) |

| 老中 | 幕政全般を統括 | 4~5名 |

| 若年寄 | 旗本・御家人を統括 | 5~6名 |

| 大目付 | 大名を監察 | 4~5名 |

| 町奉行 | 江戸の行政・司法を担当 | 2名(北町・南町) |

| 勘定奉行 | 財政・幕領の管理 | 4名 |

幕府の組織体制は、老中を中心とした集団指導体制が基本でした。複数の老中が協議して政策を決定することで、一人の将軍や家臣に権力が集中することを防ぎました。この仕組みにより、将軍が若年であったり、能力が不足していたりしても、幕府の運営が継続できました。

また、御三家と呼ばれる尾張徳川家、紀伊徳川家、水戸徳川家が将軍家を補佐する体制も整えられました。将軍家に後継者がいない場合は、御三家から養子を迎えることで、徳川家の血統を維持する仕組みが確立されていました。

江戸の経済発展と交通網の整備

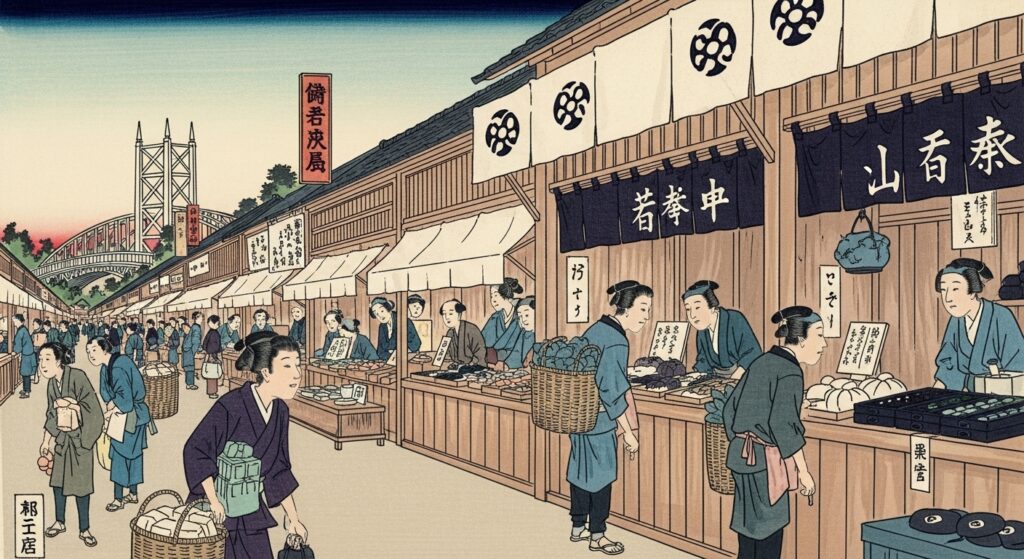

江戸時代は、日本史上でも特筆すべき経済発展を遂げた時代でした。戦乱が終わり、平和な時代が続いたことで、農業技術が向上し、商業が活発になりました。この経済的な安定が、幕府の長期政権を支える基盤となったのです。

三都の繁栄

江戸、大坂、京都は三都と呼ばれ、それぞれが重要な役割を果たしました。江戸は幕府の所在地として政治の中心であり、参勤交代により全国の大名が集まることで、人口100万人を超える世界最大級の都市に成長しました。

| 都市名 | 役割 | 特徴 |

|---|---|---|

| 江戸 | 政治の中心 | 人口100万人超・武士が多い |

| 大坂 | 経済の中心(天下の台所) | 全国の米や物資が集まる |

| 京都 | 文化の中心 | 朝廷があり伝統文化が栄える |

大坂は天下の台所と呼ばれ、全国の米や特産品が集まる経済の中心地でした。各藩は大坂に蔵屋敷を設け、年貢米や特産品を換金しました。京都は天皇と朝廷が存在する伝統的な文化の中心地として、織物や工芸品の生産で栄えました。

五街道の整備と流通の発展

幕府は全国の交通網を整備するため、江戸を起点とする五街道を整備しました。東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道の5つの主要道路が整備され、宿場町が設けられました。

五街道の整備により、人や物資の移動がスムーズになり、全国的な流通網が発展しました。参勤交代で大名行列が往来することで、街道沿いの宿場町や商業が活性化し、経済発展につながりました。

また、海運も発達し、東廻り航路と西廻り航路が整備されました。これにより、東北地方の米や特産品が江戸や大坂に効率的に運ばれるようになり、全国的な経済統合が進みました。

江戸幕府が長く続いた理由から学ぶ日本の歴史と社会

江戸幕府の長期政権を支えた要因

| 要因 | 影響 |

|---|---|

| 文化の発展 | 庶民文化が成熟し社会の不満を緩和 |

| 教育の普及 | 寺子屋の発展で読み書きができる人が増加 |

| 思想統制 | 儒学により秩序を重んじる価値観が浸透 |

| 豊富な財源 | 直轄領から得る収入で軍事力を維持 |

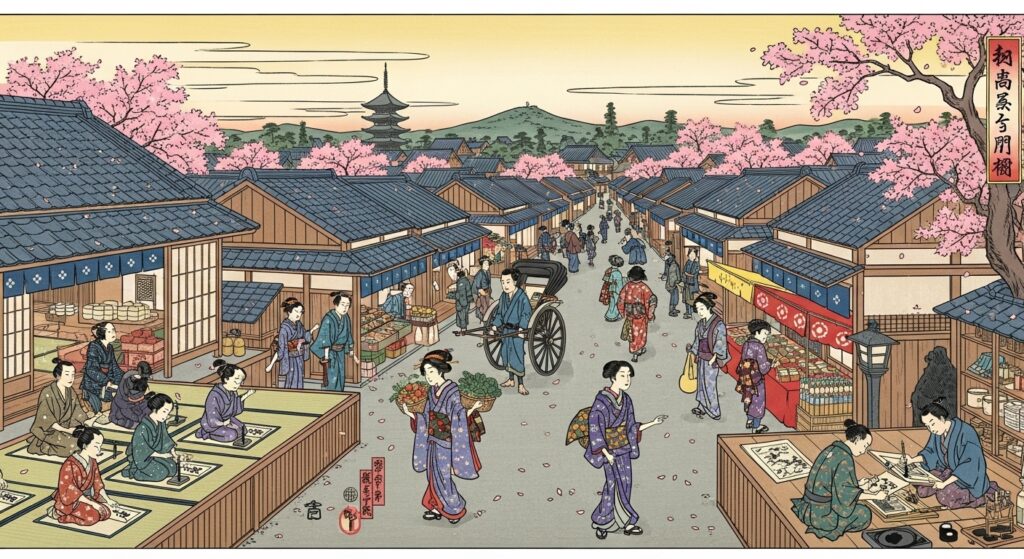

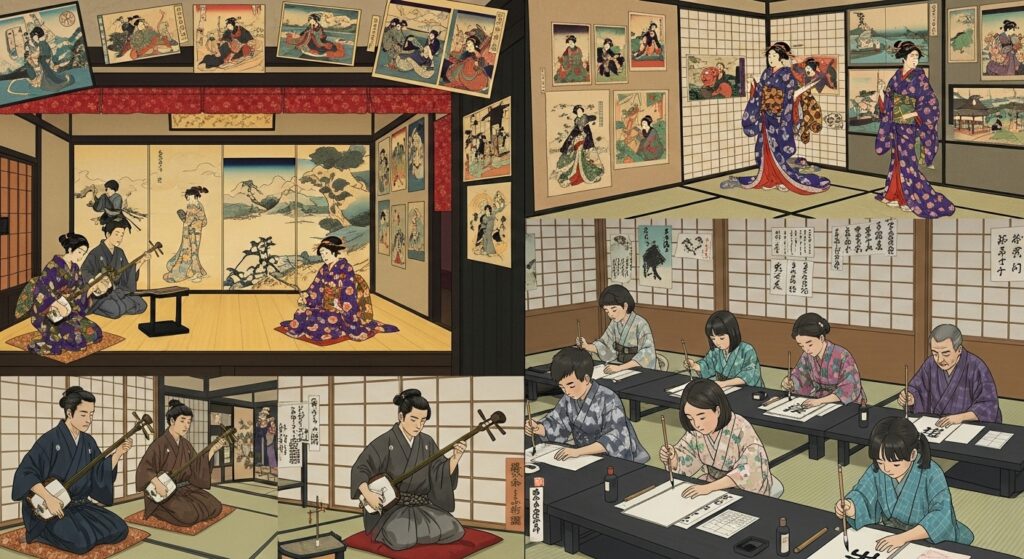

江戸時代の文化の発展と庶民の生活

江戸幕府が260年も続いた背景には、文化の発展と庶民生活の安定がありました。戦乱のない平和な時代が続いたことで、人々は文化活動を楽しむ余裕を持てるようになりました。

元禄文化と化政文化

江戸時代には、大きく分けて2つの文化が花開きました。17世紀後半の元禄文化と、19世紀前半の化政文化です。元禄文化は、上方(京都・大阪)を中心に発展し、井原西鶴の浮世草子や松尾芭蕉の俳諧、近松門左衛門の人形浄瑠璃などが生まれました。

化政文化は、江戸を中心に発展した庶民文化で、浮世絵、歌舞伎、川柳、滑稽本などが人気を博しました。葛飾北斎や歌川広重の浮世絵は、現代でも世界的に高く評価されています。

| 文化名 | 時期 | 中心地 | 代表的な人物・作品 |

|---|---|---|---|

| 元禄文化 | 17世紀後半 | 京都・大阪 | 井原西鶴・松尾芭蕉・近松門左衛門 |

| 化政文化 | 19世紀前半 | 江戸 | 葛飾北斎・歌川広重・十返舎一九 |

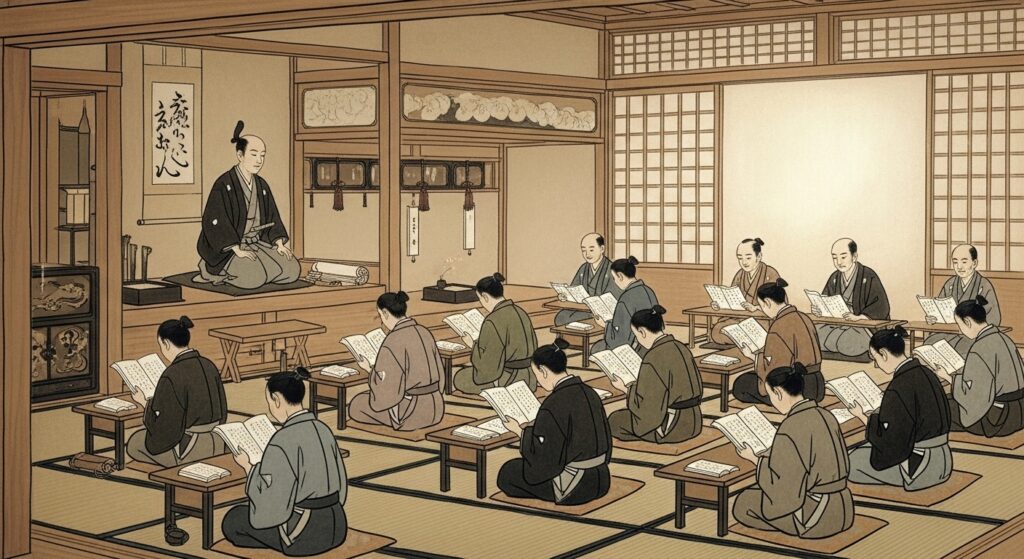

教育の普及と寺子屋

江戸時代は、教育が広く普及した時代でもあります。武士の子弟は藩校で学び、庶民の子どもたちは寺子屋で読み書きや算術を学びました。江戸時代末期には、全国に約1万5000もの寺子屋があったとされ、識字率は世界的に見ても非常に高い水準でした。

教育の普及により、人々の知的水準が向上し、理性的な判断ができるようになりました。これは、感情的な暴動を抑制し、社会の安定に貢献しました。また、出版文化が発達し、庶民向けの娯楽本や実用書が広く読まれるようになりました。

百姓一揆や打ちこわしが大規模化しなかった理由

江戸時代には、百姓一揆や打ちこわしといった民衆の抵抗運動が数多く発生しましたが、これらが幕府を揺るがすような大規模な反乱に発展することは少なかったです。その理由を見ていきましょう。

百姓一揆の特徴と限界

百姓一揆は、過酷な年貢の取り立てや悪政に対する農民の抵抗運動でした。しかし、多くの一揆は、藩や代官に対する要求を訴えるもので、幕府の支配体制そのものを否定するものではありませんでした。

| 一揆の種類 | 内容 | 規模 |

|---|---|---|

| 代表越訴型 | 代表者が直訴する | 比較的小規模 |

| 惣百姓一揆 | 村全体で蜂起する | 中規模 |

| 打ちこわし | 都市の商家を襲撃 | 都市部で発生 |

一揆が大規模化しなかった理由の一つは、村ごと、藩ごとの統制体制が機能していたことです。五人組という相互監視制度により、村人同士が互いを監視し合い、大規模な組織化が困難でした。

また、一揆の指導者は、要求が通った後でも厳しい処罰を受けることが多く、犠牲を伴う抵抗運動には参加しにくい状況がありました。さらに、教育の普及により、暴力的な手段ではなく、交渉や訴訟といった理性的な解決方法が模索されるようになりました。

経済的な安定が果たした役割

江戸時代中期以降、農業技術の向上により、生産力が増加しました。新田開発が進み、灌漑技術が改善され、肥料の使用が広まることで、米の生産量は飛躍的に増加しました。

経済的に余裕ができたことで、飢饉の年を除けば、庶民の生活はそれほど苦しくありませんでした。また、商品経済の発達により、農村でも現金収入を得る機会が増え、生活水準が向上しました。このような経済的な安定が、大規模な反乱を抑制する要因となったのです。

儒学思想による統治の正当化と思想統制

江戸幕府は、儒学、特に朱子学を公式の学問として奨励しました。儒学は、上下関係や秩序を重んじる思想であり、幕府の支配体制を理論的に正当化する役割を果たしました。

朱子学の基本的な考え方

朱子学は、宋の時代の朱熹が体系化した儒学の一派で、身分秩序や忠誠心を重視する思想です。主君に対する忠義、親に対する孝行、目上の者への敬意といった徳目を強調しました。

| 儒学の徳目 | 内容 | 幕府への効果 |

|---|---|---|

| 忠 | 主君への忠誠 | 武士の忠誠心を強化 |

| 孝 | 親への孝行 | 家族制度の安定 |

| 礼 | 秩序と礼儀 | 身分制度の正当化 |

| 義 | 正しい行い | 道徳的な社会の実現 |

幕府は、朱子学を藩校や昌平坂学問所(幕府の学校)で教えることで、武士階級に忠誠心と規律を植え付けました。また、儒学の教えは庶民にも広まり、秩序を守ることが美徳とされる価値観が社会全体に浸透しました。

思想統制の仕組み

幕府は、儒学以外の思想、特にキリスト教や反体制的な思想を厳しく取り締まりました。出版物も検閲され、幕府に批判的な内容は禁止されました。

また、寺請制度により、全ての民衆がいずれかの寺の檀家になることを義務付けられ、宗教面でも統制されました。これは、キリシタンを発見するための制度でしたが、同時に民衆の思想を管理する仕組みとしても機能しました。

江戸時代後期には、国学や蘭学といった新しい学問が発展しましたが、幕府はこれらにも警戒の目を向け、時には弾圧することもありました。

大坂の陣と豊臣氏滅亡の影響

徳川家康が江戸幕府を確固たるものにするために行った最も重要な軍事行動が、大坂の陣でした。1614年の大坂冬の陣と1615年の大坂夏の陣により、豊臣氏が滅亡し、徳川家の支配が決定的になりました。

大坂の陣の経緯

関ヶ原の戦いで勝利した家康は、1603年に征夷大将軍に任命され、江戸幕府を開きました。しかし、豊臣秀吉の息子である豊臣秀頼は、大坂城に健在で、依然として大きな影響力を持っていました。

家康は、豊臣氏が将来的に脅威となることを恐れ、様々な口実をつけて豊臣氏を追い詰めました。1614年、方広寺の鐘銘事件をきっかけに、幕府は豊臣氏に対して軍事行動を起こしました。

| 戦い | 時期 | 結果 |

|---|---|---|

| 大坂冬の陣 | 1614年11月~12月 | 和睦するが堀を埋められる |

| 大坂夏の陣 | 1615年5月 | 豊臣氏滅亡 |

豊臣氏滅亡の影響

大坂の陣により豊臣氏が滅亡したことで、徳川家に対抗できる勢力がなくなりました。これにより、徳川家の支配は絶対的なものとなり、大名たちも幕府に従わざるを得なくなりました。

また、家康はこの戦いの後、武家諸法度の制定や大名の配置転換など、幕府の支配体制を強化する政策を次々と実施しました。大坂の陣は、江戸幕府が260年続く長期政権の基礎を築く、決定的な出来事だったのです。

江戸幕府の財政基盤と直轄領の重要性

江戸幕府が長期政権を維持できた重要な要因の一つが、強固な財政基盤でした。幕府は、全国のどの大名よりも広大な直轄領を持ち、豊富な収入を確保していました。

幕府の直轄領(天領)

幕府の直轄領は天領と呼ばれ、全国の約4分の1にあたる約400万石を支配していました。これは、最大の外様大名である加賀藩の約100万石と比較しても、圧倒的な規模でした。

| 収入源 | 内容 | 重要性 |

|---|---|---|

| 年貢 | 直轄領の農民から徴収 | 最も安定した収入源 |

| 鉱山 | 佐渡金山・石見銀山など | 莫大な収入 |

| 都市 | 江戸・大坂・京都など | 商業税の徴収 |

| 貿易 | 長崎での対外貿易 | 利益を独占 |

特に、佐渡金山や石見銀山などの鉱山を直接管理することで、幕府は貨幣を発行する権限を独占し、経済を統制することができました。金貨や銀貨の発行権を持つことは、経済的な支配力を意味しました。

天下普請による大名の経済的統制

幕府は、豊富な財力を背景に、天下普請と呼ばれる大規模な土木工事を命じました。江戸城の建設、日光東照宮の造営、河川の改修工事などに、大名たちを動員し、費用を負担させました。

この天下普請により、大名の財力は削がれ、幕府に逆らう経済的余裕がなくなりました。参勤交代と合わせて、大名の経済力を抑制することで、幕府の支配体制は強固なものとなったのです。

よくある質問

- 江戸幕府は何年続いたの

-

江戸幕府は、1603年に徳川家康が征夷大将軍に任命されてから、1867年の大政奉還まで、約260年間続きました。正確には264年間で、15代にわたって徳川家が将軍職を世襲しました。

- 鎖国はいつから始まったの

-

鎖国政策は段階的に実施され、1639年にポルトガル船の来航が禁止されたことで、ほぼ完成しました。その後、長崎でオランダと中国とだけ貿易が許され、この体制が約200年間続きました。

- 参勤交代の目的は何

-

参勤交代の主な目的は、大名の財力を削ぎ、幕府への忠誠を確保することでした。大名が1年ごとに江戸と領地を往復することで莫大な費用がかかり、反乱を起こす余力を持てなくなりました。また、大名の妻子を江戸に住まわせることで、人質としての効果もありました。

- 士農工商で一番多かったのは

-

江戸時代の人口の約80から85パーセントは農民でした。農民は年貢を納めることで、幕府や藩の財政を支える最も重要な身分でした。武士は全人口の約5から7パーセント、職人と商人を合わせても約10パーセント程度でした。

- 江戸時代に外国との貿易は全くなかったの

-

完全に閉ざされていたわけではなく、長崎でオランダと中国(明または清)との限定的な貿易が行われていました。また、対馬を通じて朝鮮、薩摩を通じて琉球、松前を通じてアイヌとの交易も続けられていました。幕府は、この限定的な貿易により、海外の情報と経済的利益を独占しました。

- 江戸幕府が滅びた理由は

-

幕末には、外国からの開国圧力、国内の経済問題、身分制度への不満などが重なり、幕府の力が弱まりました。1853年のペリー来航をきっかけに、開国か攘夷かをめぐって国内が混乱し、薩摩藩と長州藩を中心とした倒幕運動が高まりました。最終的には1867年に15代将軍徳川慶喜が大政奉還を行い、明治維新により近代国家への転換が図られました。

- 江戸城は今どうなっているの

-

江戸城の天守閣は、1657年の明暦の大火で焼失した後、再建されませんでした。明治維新後、江戸城は皇居となり、現在も天皇のお住まいとして使用されています。江戸城の一部は皇居東御苑として一般公開されており、当時の石垣や堀を見ることができます。

- 徳川家康はどんな人物だったの

-

徳川家康は、非常に忍耐強く慎重な人物でした。織田信長や豊臣秀吉の失敗から学び、性急な行動を避けて長期的な視点で政治を行いました。また、家臣の意見を聞き、協力体制を築くことを重視したため、家臣から愛され、安定した政権の基礎を築くことができました。

江戸幕府が長く続いた理由のまとめ

- 江戸幕府は1603年から1867年まで約260年間続き日本史上最も長く安定した政権だった

- 幕藩体制により将軍が全国を支配し大名を親藩・譜代・外様に分類して効果的に統制した

- 武家諸法度と参勤交代により大名の軍事力と財力を制限し反乱を防止した

- 参勤交代では大名が莫大な費用を使い妻子が江戸に人質として住むことで統制が強化された

- 士農工商という厳格な身分制度により社会の秩序が維持され大きな変動が起こりにくくなった

- 鎖国政策により外国からの宗教的・軍事的脅威を排除しキリスト教の布教を防いだ

- 長崎でのオランダと中国との限定的な貿易により幕府は海外の情報と経済的利益を独占した

- 徳川家康の慎重で戦略的なリーダーシップが江戸幕府の強固な基盤を築いた

- 老中を中心とした集団指導体制により権力の集中を防ぎ安定した政権運営を実現した

- 江戸・大坂・京都の三都が繁栄し五街道の整備により全国的な流通網が発展した

- 幕府は約400万石の直轄領を持ち佐渡金山や石見銀山などの鉱山を管理して豊富な財源を確保した

- 元禄文化と化政文化が花開き浮世絵や歌舞伎などの庶民文化が発展して社会が安定した

- 寺子屋の普及により識字率が向上し理性的な判断ができる人が増えて暴動が抑制された

- 朱子学を奨励することで忠誠心と秩序を重んじる価値観が社会全体に浸透した

- 大坂の陣で豊臣氏を滅ぼしたことで徳川家に対抗できる勢力がなくなり支配が決定的になった

江戸幕府が260年という長期にわたって続いた理由は、一つの要因ではなく、複数の政策や社会的条件が複雑に絡み合った結果です。幕藩体制、参勤交代、身分制度、鎖国政策、経済発展、文化の成熟、思想統制など、あらゆる面で巧みな統治が行われました。特に、徳川家康が築いた政治体制の基礎が非常に強固であり、それが後世の将軍たちにも受け継がれたことが、長期政権の実現につながりました。江戸幕府の統治システムは、現代の政治や社会を考える上でも、多くの示唆を与えてくれます。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 江戸幕府が長く続いた理由を中学生向けに簡単まとめ!260年続いた秘密とは […]