豊臣秀吉の兄弟について知りたいと思っている方は多いのではないでしょうか。天下人として知られる豊臣秀吉ですが、実は兄弟姉妹が3人おり、それぞれが秀吉の天下統一や豊臣政権に深く関わっていました。

特に弟の豊臣秀長は秀吉の最強の参謀として活躍し、もし彼が長生きしていれば豊臣の天下は安泰だったとも言われています。

姉のともは日秀尼として知られ、3人の息子を秀吉の後継者として育てましたが、悲劇的な運命をたどりました。妹の旭姫は政略結婚で徳川家康の正室となり、母の大政所とともに人質として江戸に送られるなど、兄弟それぞれが秀吉の野望のために数奇な人生を歩んでいます。

また、2026年のNHK大河ドラマ豊臣兄弟では、弟の秀長を主人公として兄弟の絆と立身出世の物語が描かれることが決定しており、改めて豊臣兄弟への注目が高まっています。

本記事では、豊臣秀吉の兄弟姉妹の詳細な情報や家系図、それぞれが豊臣政権に与えた影響について、史実をもとに詳しく解説していきます。

- 豊臣秀吉の兄弟姉妹の人数と家族構成が理解できる

- 弟・豊臣秀長の功績と秀吉との兄弟関係が分かる

- 姉・日秀尼と妹・旭姫の波乱の人生が詳しく知れる

- 豊臣政権における兄弟の役割と影響力が把握できる

豊臣秀吉の兄弟は何人?家族構成を徹底解説

| 続柄 | 名前 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 姉 | とも(日秀尼) | 秀次・秀勝・秀保の母 |

| 本人 | 豊臣秀吉 | 天下人 |

| 弟 | 豊臣秀長 | 秀吉の参謀・補佐役 |

| 妹 | 旭姫(朝日姫) | 徳川家康の正室 |

豊臣秀吉の兄弟姉妹は全部で4人

豊臣秀吉には、公式記録に残る兄弟姉妹が3人いました。姉のとも、弟の豊臣秀長、妹の旭姫の3人です。秀吉を含めると4人兄弟ということになります。

公式記録に残る兄弟構成

歴史資料によると、豊臣秀吉の兄弟姉妹の構成は以下のようになっています。長女がとも、次に豊臣秀吉が生まれ、その後に弟の豊臣秀長、最後に妹の旭姫が誕生しました。ともは秀吉より4歳年上で、1534年に生まれたとされています。秀長は秀吉より2歳年下、旭姫の正確な生年は不明ですが、1543年頃の生まれと推定されています。

近年の研究では、秀吉の父親について新しい説が登場しています。従来は木下弥右衛門と竹阿弥の2人の父親がいたとされていましたが、最新の研究では4人全員が同じ父母から生まれた実の兄弟姉妹である可能性が指摘されています。

フロイスの記録による隠し子説

ポルトガルの宣教師ルイス・フロイスの記録には、秀吉の母には他にも子どもがいたという記述が残されています。秀吉がその存在を知った際に、わざわざ招き寄せて姉妹を殺害したという衝撃的な内容です。ただし、この記録の信憑性については議論があり、公式な日本の歴史資料には登場しません。歴史学者の間では、フロイスの記述には誇張や誤解が含まれている可能性も指摘されています。

| 名前 | 生年 | 秀吉との年齢差 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| とも(日秀尼) | 1534年 | 4歳年上 | 92歳まで長寿 |

| 豊臣秀吉 | 1537年頃 | – | 天下人 |

| 豊臣秀長 | 1540年頃 | 2歳年下 | 52歳で病死 |

| 旭姫 | 1543年頃 | 6歳年下 | 47歳で病死 |

母・大政所(なか)と複雑な家族関係

豊臣秀吉の母は大政所と呼ばれ、本名はなかといいました。彼女の結婚歴が、兄弟姉妹の出生に関する複雑な議論を生んでいます。

大政所の結婚と子どもたち

従来の説によれば、大政所は2度結婚したとされています。最初の夫は木下弥右衛門で、彼との間にともと秀吉が生まれました。弥右衛門が亡くなった後、大政所は竹阿弥という男性と再婚し、秀長と旭姫を産んだとされてきました。この説に従えば、秀吉と秀長は異父兄弟ということになります。

しかし、近年の歴史研究では、実は4人全員が同じ父母から生まれた実の兄弟姉妹であるという新説が浮上しています。この新説では、木下弥右衛門と竹阿弥は同一人物、あるいは父親は一人だけだったと考えられています。歴史資料の解釈が進むにつれて、豊臣兄弟の血縁関係についての理解も変化しています。

大政所の晩年と政治的役割

大政所は、息子・秀吉の天下統一において重要な政治的役割を果たしました。最も有名なのは、徳川家康を従わせるために、娘の旭姫とともに人質として浜松へ送られた出来事です。天正14年(1586年)、秀吉は妹の旭姫を家康の正室として嫁がせましたが、それだけでは家康が上洛しなかったため、母である大政所も駿府に送りました。高齢の母を人質に出すという非情な決断も、秀吉の天下統一への執念を示すエピソードです。

姉・とも(日秀尼)の波乱の人生

豊臣秀吉の姉であるともは、後に日秀尼と呼ばれ、92年という長い生涯を送りました。しかし、その人生は波乱に満ちたものでした。

ともの結婚と三人の息子

ともは尾張の農民であった三好吉房と結婚しました。結婚の時期は不明ですが、この夫婦の間には3人の息子が生まれました。長男が豊臣秀次で1568年の生まれ、次男が豊臣秀勝で1569年の生まれ、三男が豊臣秀保です。

3人の息子たちは、実子に恵まれなかった弟の秀吉によって養子に迎えられ、豊臣政権の後継者候補として育てられました。長男の秀次は秀吉の関白職を譲り受け、次男の秀勝は大名として活躍し、三男の秀保は秀長の養子となりました。母であるともは、息子たちが出世していく姿を誇らしく思っていたことでしょう。

息子たちの悲劇的な最期

しかし、ともの人生は悲劇に見舞われます。次男の秀勝は1592年の朝鮮出兵(文禄の役)中に巨済島で戦病死しました。享年24歳という若さでした。三男の秀保も1595年に17歳の若さで謎の死を遂げます。

そして最大の悲劇が、1595年の豊臣秀次事件です。

引用元ウィキペディアより

秀吉の実子・秀頼が誕生したことで後継者の立場が揺らいだ秀次は、謀反の疑いをかけられて切腹を命じられます。さらに、秀次の妻子や側室など39名が京都の三条河原で処刑されるという凄惨な事件となりました。ともは、最も期待をかけていた長男とその家族を一度に失うという、筆舌に尽くしがたい悲しみを味わいました。

| 恵まれた点 | 不運な点 |

|---|---|

| 3人の息子が秀吉の養子に 息子たちが大名や関白に出世 92歳まで長寿を全う 弟が天下人となった | 次男が24歳で戦病死 三男が17歳で謎の死 長男が謀反の疑いで切腹 孫や曾孫も処刑された |

出家して日秀尼となる

全ての息子を失ったともは、1596年に出家して日秀尼という法名を名乗るようになりました。仏門に入ることで、息子たちの菩提を弔い、自身の心の平安を求めたのでしょう。その後、1598年には弟の秀吉も亡くなり、1612年には夫の三好吉房にも先立たれます。

1615年の大坂の陣では、豊臣一族がほぼ全滅するという悲劇を目の当たりにしました。弟が築いた豊臣政権の崩壊を見届けた日秀尼は、1625年に92歳で亡くなりました。血族のほとんどを失いながらも、最後まで生き抜いた彼女の人生は、まさに波乱万丈という言葉がふさわしいでしょう。

弟・豊臣秀長は最強の参謀だった

豊臣秀長は、秀吉より2歳年下の弟で、通称を小一郎といいました。秀吉の天下統一において、最も重要な役割を果たした人物として知られています。

秀長の軍事的功績

秀長は優れた軍事指揮官として数々の戦功を挙げました。1566年の墨俣城築城では、蜂須賀正勝や前野長康など多くの武将の協力を取り付ける外交手腕を発揮し、兄の秀吉の出世の基礎を築きました。1570年の金ヶ崎の戦いでは、織田軍の退却戦で重要な役割を果たし、金ヶ崎城に立て籠もって敵の追撃を阻止しました。

特に有名なのが、1585年の四国征伐での活躍です。秀長は10万の大軍を率いる総大将として四国に渡り、四国の覇者である長宗我部元親を降伏させることに成功しました。また、1587年の九州征伐では、根白坂の戦いで島津義弘を迎撃し、壊滅的な被害を与えて島津氏を降伏させました。

| 年代 | 戦役 | 秀長の役割 | 成果 |

|---|---|---|---|

| 1566年 | 墨俣城築城 | 武将の協力取りつけ | 秀吉の出世の基礎 |

| 1570年 | 金ヶ崎の戦い | 殿軍として敵を阻止 | 織田軍の退却成功 |

| 1585年 | 四国征伐 | 10万の軍の総大将 | 長宗我部氏降伏 |

| 1587年 | 九州征伐 | 根白坂の戦いで指揮 | 島津氏降伏 |

秀長の政治的手腕

秀長の真価は、軍事面だけでなく政治面でも発揮されました。四国征伐の功績により、秀長は紀伊・大和・河内の3カ国を領地として与えられ、100万石を超える大名となりました。これらの地域は興福寺をはじめとする寺社勢力が強く、統治が非常に難しい土地でしたが、秀長は巧みな行政手腕でこれらの地域を治めました。

秀長の最大の特徴は、優れた調整力でした。秀吉の性格が激しく、時に感情的な判断をすることがあったのに対し、秀長は冷静で公平な判断を下し、多くの武将や大名からの信頼を得ていました。豊臣政権内で対立が生じた際には、秀長が仲裁役となって問題を解決することが多かったといわれています。

従二位権大納言への昇進

秀長の功績は朝廷からも高く評価され、従二位権大納言という高い官位を授けられました。これは武家の中でも非常に高い位であり、秀長が単なる秀吉の弟ではなく、実力を持った政治家として認められていたことを示しています。秀長は生涯にわたって兄を裏切ることなく、常に秀吉を支え続けました。この兄弟仲の良さは、戦国時代において非常に珍しいものでした。

信長さん

信長さんもしも秀長が長生きしていれば、豊臣の天下は安泰だったといわれるほど、彼の存在は豊臣政権にとって不可欠なものだったのです。

妹・旭姫(朝日姫)が徳川家康に嫁いだ理由

豊臣秀吉の妹である旭姫は、朝日姫とも呼ばれ、天文12年(1543年)頃に生まれたとされています。彼女の人生は、兄の野望によって大きく翻弄されました。

小牧・長久手の戦いと政略結婚

天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いにおいて、秀吉は徳川家康と織田信雄の連合軍と戦いました。この戦いは膠着状態に陥りましたが、最終的に講和が成立します。秀吉は家康との関係を強化し、自身の臣下にするために、実妹の旭姫を家康の正室として嫁がせる計画を立てました。

しかし、当時の旭姫には既に夫がいました。彼女は佐治日向守または副田甚兵衛吉成と結婚していたとされています。秀吉は、長年連れ添った夫と旭姫を強制的に離縁させ、家康のもとへ嫁がせたのです。この非情な決断は、秀吉の天下統一への執念の強さを物語っています。

一部の研究によれば、この縁談は家康側から提案されたという説もあります。家康が講和後の豊臣政権における自己の立場を有利にするために、自ら縁談を持ちかけた可能性があるとされています。

旭姫と家康の結婚生活

天正14年(1586年)、旭姫は徳川家康の正室として浜松城に入りました。当時、旭姫は44歳、家康は45歳でした。戦国時代において、この年齢での結婚は非常に異例であり、この縁談が純粋な政略結婚であったことを示しています。家康の正室となった旭姫は、駿河御前と呼ばれるようになりました。

旭姫が家康のもとに嫁いだだけでは、家康が上洛しなかったため、秀吉はさらに母である大政所も人質として駿府に送りました。高齢の母と妹を同時に人質として差し出すという、極めて珍しい外交戦術でした。この結果、天正14年10月に家康はついに上洛し、秀吉に臣従することになりました。

旭姫の晩年と死

旭姫と家康の結婚生活は長くは続きませんでした。天正18年(1590年)、旭姫は病に倒れ、47歳の若さで亡くなります。結婚からわずか4年後のことでした。彼女の死因は明らかにされていませんが、政略結婚による精神的ストレスや、慣れない環境での生活が健康を害したのではないかと推測されています。

旭姫の生涯は、戦国時代の女性が政治の道具として利用された典型的な例といえます。自らの意思とは無関係に、既婚者でありながら離縁させられ、兄の野望のために年齢の離れた武将の正室となることを強いられました。彼女の心中には、どのような思いがあったのでしょうか。歴史資料からは、その詳細を知ることはできません。

甥たちも重要な存在だった

豊臣秀吉には実子がなかなかできなかったため、姉のともの息子たちを養子に迎え、後継者として育てました。秀吉の甥たちは、豊臣政権において重要な役割を担いましたが、それぞれが悲劇的な最期を遂げています。

豊臣秀次:関白となるも切腹

豊臣秀次は、ともの長男として1568年に生まれました。秀吉の養子となった秀次は、天正19年(1591年)に秀吉から関白職を譲り受け、豊臣政権のナンバー2となりました。当時、秀吉には実子がいなかったため、秀次が事実上の後継者と目されていました。

しかし、その後秀吉に実子の秀頼が誕生すると、状況は一変します。秀次の立場が揺らぎ始め、1595年に謀反の疑いをかけられました。秀次は高野山で切腹を命じられ、さらにその妻子や側室など39名が京都の三条河原で処刑されるという凄惨な事件となりました。秀次はわずか28歳での死でした。

豊臣秀勝:朝鮮出兵で戦病死

豊臣秀勝は、ともの次男として1569年に生まれました。秀次の一つ下の弟にあたります。秀勝も秀吉の養子となり、岐阜宰相と呼ばれました。彼は浅井長政の三女であるお江を妻に迎え、大名としての地位を確立しました。

文禄元年(1592年)、秀吉は朝鮮出兵を開始します。秀勝もこの戦いに参加しましたが、現地の巨済島で戦病死してしまいました。享年24歳という若さでした。戦場での病死は当時珍しくありませんでしたが、秀吉の後継者候補の一人を失うという点で、豊臣家にとって大きな損失となりました。

豊臣秀保:秀長の養子として

豊臣秀保は、ともの三男として生まれました。秀保は秀吉の弟である豊臣秀長の養子となり、秀長の跡継ぎとして育てられました。秀長が大和国を治めていたことから、秀保も将来的には大和国を継承する予定でした。

しかし、1595年、秀保は17歳の若さで謎の死を遂げます。死因については諸説あり、病死説や暗殺説など様々な憶測が飛び交いました。養父の秀長が1591年に亡くなっていたこともあり、秀保の死は大和国の支配体制に大きな影響を与えました。

| 名前 | 生年 | 没年 | 享年 | 死因 |

|---|---|---|---|---|

| 豊臣秀次 | 1568年 | 1595年 | 28歳 | 切腹(謀反の疑い) |

| 豊臣秀勝 | 1569年 | 1592年 | 24歳 | 戦病死(朝鮮出兵) |

| 豊臣秀保 | 不明 | 1595年 | 17歳 | 謎の死 |

ともの3人の息子は、いずれも若くして亡くなり、母であるともに深い悲しみを与えました。特に秀次の事件は、豊臣政権内部の権力闘争の激しさを示すものであり、秀吉の晩年の政治判断の問題点を浮き彫りにする出来事となりました。

豊臣秀吉と兄弟の関係性から見る豊臣政権の真実

| テーマ | 重要ポイント |

|---|---|

| 兄弟の絆 | 秀長は生涯兄を裏切らず支え続けた |

| 秀長の死 | 1591年の死後、豊臣政権が混乱 |

| 姉の悲劇 | 3人の息子全員を失った |

| 大河ドラマ | 2026年に秀長が主人公として描かれる |

秀吉と秀長の兄弟仲が良かった理由

戦国時代において、兄弟間の権力争いは珍しくありませんでした。多くの武将が兄弟同士で争い、時には殺し合いに発展することもありました。しかし、豊臣秀吉と秀長の兄弟は、歴史上まれに見るほど仲が良かったことで知られています。

秀長の謙虚な姿勢

秀長が生涯にわたって兄を裏切らなかった最大の理由は、彼の謙虚な性格にありました。秀長は常に自分を兄の補佐役と位置づけ、自ら天下を狙おうとはしませんでした。100万石を超える大名となり、従二位権大納言という高い官位を授けられても、秀長は決して傲慢にならず、兄への敬意を失いませんでした。

秀長の有名な言葉として、家臣たちに秀吉との違いを語った逸話が残されています。秀長は自分と秀吉の違いについて、才覚や器量の差を認め、自分はあくまで兄を支える立場であることを明確にしていました。この謙虚さが、兄弟間の争いを防ぐ重要な要因となったのです。

役割分担の明確さ

秀吉と秀長の間には、明確な役割分担がありました。秀吉は天下人として大局的な判断を下し、秀長は実務的な処理や調整役を担いました。戦においても、秀吉が全体の作戦を立てる一方で、秀長は現場での指揮や補給の確保など、実際の運用面を担当していました。

特に重要だったのが、秀長の調整力です。秀吉の性格は時に激しく、武将たちとの間に摩擦を生むことがありました。そのような時、秀長が仲裁に入り、双方の意見を聞いて妥協点を見出すことで、多くの問題を解決していました。豊臣政権の武将たちの多くが、秀長を信頼し、相談を持ちかけていたといわれています。

秀吉の秀長への信頼

秀吉も秀長を高く評価し、絶大な信頼を寄せていました。四国征伐や九州征伐といった重要な軍事作戦で、秀吉は秀長を総大将に任命しています。これは、秀長の軍事的才能を認めていただけでなく、彼なら必ず自分の意図を理解し、裏切ることはないという確信があったからです。

秀吉は秀長に対して、他の家臣には与えなかった権限を与えていました。紀伊・大和・河内という寺社勢力の強い難しい地域を任せたのも、秀長の能力と忠誠心を信頼していたからに他なりません。秀吉にとって秀長は、単なる弟ではなく、豊臣政権を支える最も重要な柱だったのです。

秀長の死が豊臣政権に与えた影響

豊臣秀長は、天正19年(1591年)1月22日に大和国の郡山城で亡くなりました。享年52歳でした。秀長の死は、豊臣政権にとって計り知れない損失となりました。

秀長の死因

秀長の死因として最も有力とされているのが病死説です。当時の医療記録や公的文書には具体的な病名は記されていませんが、秀長は1586年頃から病気療養のため湯治に通うようになったことが記録されています。1589年頃から病状が悪化し、1590年の小田原征伐には出陣できませんでした。その翌年に亡くなったことから、長年にわたる病気が死因であったと考えられています。

調整役の不在による混乱

秀長の死後、豊臣政権は急速に不安定になっていきます。秀長が担っていた調整役の役割を果たせる人物が他にいなかったためです。武将たちの間で対立が生じても、それを仲裁する存在がいなくなりました。秀吉自身の判断も、晩年になるにつれて感情的になり、理不尽なものが増えていったといわれています。

秀長の死の翌年である1592年には、文禄の役(朝鮮出兵)が本格的に開始されます。多くの歴史家が、もし秀長が生きていれば、この無謀な戦争を諫めることができたのではないかと指摘しています。朝鮮出兵は豊臣政権に大きな負担をかけ、多くの武将の不満を招きました。

秀次事件との関連

1595年に起きた豊臣秀次事件も、秀長の不在が影響していると考えられます。秀次は秀長の存命中から秀吉の後継者として育てられていましたが、秀長が生きていれば、秀吉と秀次の間の調整役を果たし、最悪の事態を防げたかもしれません。秀次とその家族39名が処刑されるという凄惨な事件は、豊臣政権の評判を大きく傷つけました。

後世の歴史家たちは、秀長が長生きしていれば豊臣の天下は安泰だったと評しています。秀長の死は、豊臣政権の運命を大きく変える転換点だったのです。秀吉の死後、豊臣家が急速に衰退し、わずか15年後の1615年に大坂の陣で滅亡したことは、秀長という優れた補佐役を失った影響が大きかったといえるでしょう。

姉・ともの息子たちの悲劇

豊臣秀吉の姉であるともは、3人の息子を産み育てましたが、全員が若くして悲劇的な死を遂げました。特に長男の秀次事件は、豊臣政権史上最も悲惨な事件の一つとされています。

秀次事件の真相

文禄4年(1595年)、関白の地位にあった豊臣秀次は突然、謀反の疑いをかけられました。秀吉の実子である秀頼が誕生したことで、秀次の立場が脅かされたことが背景にあるとされています。秀次は弁明の機会も与えられず、高野山で切腹を命じられました。

さらに悲劇は続きます。秀次の死後、彼の妻子や側室、侍女など39名が京都の三条河原で処刑されました。幼い子どもたちも容赦なく処刑されるという凄惨な光景は、京都の人々に深い衝撃を与えました。処刑された中には、秀次の正室や側室だけでなく、まだ幼い子どもたちも含まれていました。

秀吉による後継者問題の混乱

秀次事件の背景には、秀吉の後継者問題がありました。秀吉は長年、実子に恵まれず、姉のともの息子たちを養子に迎えて後継者として育ててきました。秀次は1591年に関白職を譲り受け、事実上の後継者となっていました。

しかし、1593年に秀吉の実子である秀頼が誕生すると、状況は一変します。秀吉は自分の実子を後継者にしたいと考えるようになりました。その結果、それまで後継者として育ててきた秀次が邪魔な存在となってしまったのです。秀次に謀反の疑いがあったかどうかは不明ですが、多くの歴史家は、これは秀吉の一方的な決めつけだった可能性が高いと指摘しています。

| 年 | 出来事 | 影響 |

|---|---|---|

| 1591年 | 秀次が関白となる | 後継者として確立 |

| 1593年 | 秀頼が誕生 | 後継者問題が発生 |

| 1595年 | 秀次事件 | 秀次と家族39名処刑 |

| 1598年 | 秀吉死去 | 豊臣政権の弱体化 |

母・ともの苦悩

3人の息子を全て失ったともの苦悩は、想像を絶するものでした。次男の秀勝は1592年に朝鮮出兵で戦病死、三男の秀保は1595年に謎の死を遂げ、そして長男の秀次は同じ1595年に処刑されました。わずか数年の間に、ともは全ての息子を失ったのです。

特に秀次の事件は、ともにとって二重の悲劇でした。実の弟である秀吉が、自分の息子を処刑したのです。母として、また秀吉の姉として、ともは計り知れない苦しみを味わったことでしょう。息子だけでなく、孫や曾孫も処刑されたため、ともの血筋はほぼ途絶えてしまいました。

1596年、ともは出家して日秀尼となりました。仏門に入ることで、息子たちの菩提を弔い、自身の心の平安を求めたのです。その後も長く生き続け、1615年の大坂の陣で豊臣一族が滅亡する様子を目の当たりにしました。日秀尼は1625年に92歳で亡くなりましたが、その長い人生は悲しみに満ちたものだったといえるでしょう。

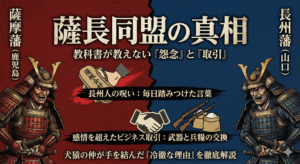

2026年大河ドラマ「豊臣兄弟!」で注目される秀長

2026年1月4日から放送が開始されるNHK大河ドラマ第65作は、豊臣秀長を主人公とした「豊臣兄弟!」です。これまで数多くの作品で豊臣秀吉が主役として描かれてきましたが、弟の秀長に光が当たるのは初めてのことです。

豊臣兄弟!の概要

大河ドラマ「豊臣兄弟!」は、激動の戦国乱世を舞台に、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の物語を、弟・秀長の視点で描く下剋上サクセスストーリーです。脚本は八津弘幸が担当し、音楽は木村秀彬が手がけます。

尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎(後の豊臣秀長)は、音信不通だった兄・藤吉郎(後の豊臣秀吉)が帰郷し、織田信長に仕官して天下を目指すと告げられます。兄に家来になってほしいと頼まれた小一郎は、城下町の清須で主君・信長と運命的な出会いを果たし、桶狭間の戦いで兄とともに勝利をつかむと、武士として生きていく覚悟を決めます。

キャストと見どころ

主人公の豊臣秀長役は仲野太賀さんが演じます。兄の豊臣秀吉役は池松壮亮さん、織田信長役は小栗旬さんが担当し、豪華キャストが揃っています。語りは安藤サクラさんが務めることも発表されています。

ドラマでは、秀長が知恵と勇気、調整力を駆使して数々の難局を突破する姿が描かれます。兄弟が戦乱の世に太平の世を築くという大望を抱き、天下統一の道を駆け抜けていく様子が、秀長の視点から語られるのが最大の見どころです。

なぜ今、秀長なのか

後世に「もしも彼が長生きしていれば、豊臣の天下は安泰だった」と言われた秀長。彼の存在は、優れたリーダーを支える補佐役の重要性を示しています。現代社会においても、トップを支える参謀やナンバー2の役割が注目される中、秀長の生き方は多くの人に共感を与えるでしょう。

また、秀吉と秀長の兄弟の絆は、戦国時代において非常に珍しいものでした。権力争いが絶えない時代に、生涯にわたって互いを信頼し、支え合った兄弟の物語は、現代にも通じる普遍的なテーマといえます。2026年の大河ドラマは、豊臣秀長という知られざるヒーローの魅力を、多くの人に伝えることになるでしょう。

よくある質問

- 豊臣秀吉の兄弟は何人いましたか?

-

豊臣秀吉には公式記録に残る兄弟姉妹が3人いました。姉のとも(日秀尼)、弟の豊臣秀長、妹の旭姫(朝日姫)の3人です。秀吉を含めると4人兄弟ということになります。ただし、ポルトガルの宣教師フロイスの記録には、他にも兄弟姉妹がいたという記述がありますが、日本の公式な歴史資料には登場しないため、真偽は不明です。

- 豊臣秀長と秀吉は実の兄弟ですか?

-

近年の歴史研究では、秀吉と秀長は実の兄弟である可能性が高いとされています。従来は、秀吉の母・大政所が2度結婚したため、秀長は秀吉の異父弟とされてきました。しかし、最新の研究では、秀吉・秀長・ともの3人は同じ父母から生まれた実の兄弟姉妹であるという説が有力になっています。ただし、歴史資料の解釈には議論の余地があり、確定的な結論は出ていません。

- 豊臣秀吉の姉・ともはなぜ日秀尼と呼ばれるのですか?

-

豊臣秀吉の姉・ともが日秀尼と呼ばれるのは、1596年に出家して法名「日秀」を名乗ったためです。彼女は3人の息子全員を失うという悲劇に見舞われました。特に長男の秀次が1595年に謀反の疑いで処刑され、その妻子や側室など39名も処刑されるという凄惨な事件の後、仏門に入って日秀尼となりました。出家後も長く生き、92歳まで生きて1625年に亡くなりました。

- 旭姫はなぜ徳川家康に嫁がされたのですか?

-

旭姫が徳川家康に嫁がされたのは、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いの後、秀吉が家康との関係を強化し、自身の臣下にするための政略結婚でした。秀吉は実妹の旭姫を家康の正室として嫁がせることで、家康を豊臣政権に取り込もうとしたのです。当時、旭姫には既に夫がいましたが、秀吉は強制的に離縁させて家康のもとに送りました。さらに、旭姫だけでは家康が上洛しなかったため、母の大政所も人質として送られました。

- 豊臣秀長が長生きしていたら歴史は変わりましたか?

-

多くの歴史家が、秀長が長生きしていれば豊臣の天下は安泰だったと評しています。秀長は優れた調整力を持ち、豊臣政権内の対立を仲裁する重要な役割を果たしていました。秀長が1591年に52歳で亡くなった後、豊臣政権は急速に不安定になり、1592年の朝鮮出兵、1595年の秀次事件など、多くの問題が発生しました。もし秀長が生きていれば、これらの問題を防げた可能性があり、豊臣家の運命も大きく変わっていたと考えられています。

豊臣秀吉の兄弟から学ぶ家族の絆と歴史の教訓

- 豊臣秀吉には姉のとも、弟の秀長、妹の旭姫の3人の兄弟姉妹がいた

- 近年の研究では4人全員が実の兄弟姉妹である可能性が高いとされている

- 弟の豊臣秀長は秀吉の最強の参謀として天下統一に大きく貢献した

- 秀長は軍事面でも政治面でも優れた能力を発揮し100万石を超える大名となった

- 秀吉と秀長の兄弟仲は戦国時代において非常に珍しいほど良好だった

- 秀長は生涯にわたって兄を裏切らず謙虚な姿勢で支え続けた

- 姉のともは3人の息子を秀吉の養子として育てたが全員が若くして悲劇的な死を遂げた

- ともは出家して日秀尼となり92歳まで長寿を全うしたが晩年は悲しみに満ちていた

- 妹の旭姫は政略結婚で徳川家康の正室となったが4年後に47歳で病死した

- 秀長は1591年に52歳で病死しその死は豊臣政権に計り知れない損失をもたらした

- 秀長の死後、豊臣政権は調整役を失い急速に不安定になっていった

- 1595年の豊臣秀次事件は秀吉の後継者問題の混乱を象徴する悲劇的な出来事だった

- 多くの歴史家が秀長が長生きしていれば豊臣の天下は安泰だったと評している

- 2026年のNHK大河ドラマ豊臣兄弟では秀長が主人公として描かれる

- 豊臣兄弟の物語は優れたリーダーを支える補佐役の重要性を現代に伝えている

豊臣秀吉の兄弟姉妹は、それぞれが秀吉の天下統一と豊臣政権の運営に深く関わっていました。特に弟の秀長は、軍事面でも政治面でも優れた能力を発揮し、兄を支え続けた稀有な存在でした。

姉のともは3人の息子を失う悲劇に見舞われ、妹の旭姫は政略結婚の犠牲となりましたが、それぞれが自分の役割を果たしました。

豊臣兄弟の物語は、家族の絆の大切さ、優れた補佐役の重要性、そして権力の光と影を私たちに教えてくれます。2026年の大河ドラマを通じて、豊臣秀長という知られざるヒーローの魅力が、多くの人に伝わることでしょう。

コメント