武田信玄といえば、誰もが知っている名将ですが、信玄がどれくらい強かったのかについては、あまり知られていないのではないでしょうか。

武田信玄の強さについて、なぜ強かったのか、そしてどれくらい強かったのかを、くわしく知っている方は、それほど多くないみたいです。

この記事では、武田信玄の強さを、わかりやすく、みじかく、カンタンに解説いたしました。

今は信玄の強さについて、漠然としか知らなかったとしても、大丈夫です。

これを読めば、誰かに説明できるほど、武田信玄の強さについて詳しくなれます。

この記事を読んで、信玄の強さについての疑問を、スッキリと解消していただけたら、これほど嬉しいことはありません。

歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。

どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。

この記事を短く言うと

1,武田信玄は、本当に強かったのか?

武田信玄は、本当に強かった。戦国の覇者・織田信長を恐れさせ、野戦の達人と呼ばれた徳川家康に完勝してしまったほど。その強さは、戦国時代トップクラスだった。

2,武田信玄の強さは、どれくらいのものだったのか?

織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・伊達政宗などが、束になったとしても武田信玄にはかなわないといわれるほど、信玄は強かったと考えられる

3,武田信玄が強かった理由・強さの秘密とは何か?

信玄の強さの理由は、勝つ見込みのない戦いをしないという姿勢、孫子の兵法を熟知していたこと、騎馬隊に代表される強力な軍団、優れた武田家臣団、情報と忍者を重視したこと、などがあげられる

武田信玄の強さとは、どれくらい凄かったの?

武田信玄の強さが、どれほど凄かったのか、エピソードや戦績をつかって解説いたします。

魔王【織田信長】や天下人【徳川家康】も恐れた名将【武田信玄】

武田信玄の強さは、間違いなく本物でした。

2020年の大河ドラマ【麒麟がくる】にも、俳優・石橋凌さん演じる武田信玄が登場しました。

2023年の大河ドラマ【どうする家康】では、かつて大河ドラマ【天地人】で上杉謙信を演じた俳優・阿部寛さんが武田信玄を演じていましたが、その強さは際立っていました。

信玄は、日本全国が戦争をくりかえしていた戦国時代において、トップクラスの名将だったのです。

武田家の家紋「武田菱」 「引用元ウィキペディアより」 クリックすると拡大できます

《武田信玄》

「引用元ウィキペディアより」

クリックすると拡大できます

戦国時代を制覇した織田信長が、生涯にわたって恐れ続けたのが武田信玄です。

信玄の強さは凄まじく、野戦の達人と呼ばれて後に天下を取った名将・徳川家康に、三方ヶ原の戦いで、何もさせずに完勝してしまったほどです。

武田信玄の強さは、紛れもなく本物なのです。

→→→→→【武田信玄と上杉謙信どちらが強いのか】についてくわしくはこちら

武田信玄の戦績

諸説ありますが、武田信玄の生涯戦績は

72勝49勝3敗20分

といわれています。

信玄は生涯に72度も戦い、ほとんど敗北したことがないのです。

織田信長は生涯に100度も戦い、敗戦は20回ですから、武田信玄がどれほど強いのかがよくわかります。

ただし、そんな武田信玄も生涯に、3度の敗北を経験しています。

その3度の敗北のうち、2度は村上義清という信濃国の武将によるものです。

残り1度の敗北は、誰によるものなのか、諸説あります。

3度目も、同じく村上義清に敗北したという説もあれば、遠江国の名城・高天神城を攻撃した際の敗戦だ、という説もあり、はっきりしていません。

72戦49勝ということは、勝率が68%ということになります。これは当時としては、驚異的な数字といえます。

武田信玄の初陣

甲陽軍鑑という歴史書には、武田信玄は初陣で、難攻不落だった敵の城をカンタンに落城させたと記されています。

1536年、武田信玄は父・武田信虎とともに8千人の軍団をひきいて、信濃国の海ノ口城を攻撃します。

敵は、猛将・平賀源心と2千の城兵。

36日におよぶ城攻めにもかかわらず、平賀源心は粘り強く抵抗し、ついに武田軍は撤退します。

ところがこのとき、16歳だった武田信玄は退却の途中で、わずか300人の軍団だけをひきいて、突然Uターン。

なんと信玄は、300の軍だけで、海ノ口城を攻撃し始めたのです。

勝利に酔いしれて油断していた平賀源心と城兵は、信玄の攻撃に全く何もできずに敗退。

平賀源心は討ち取られてしまったのでした。

ただ、この逸話は、現代では信玄を偉大に見せるため、わざと大げさに話をつくりあげたという説もあり、信ぴょう性には乏しいという見方もあります。

大河ドラマ【風林火山】では、若き武田信玄が、主人公・山本勘助が守る海ノ口城を陥落させたというストーリーになっていますが、実際には山本勘助がこの戦いに参加したという事実はありません。

三方ヶ原の戦いで徳川家康に何もさせずに完勝

武田信玄には、のちに【野戦の達人】と呼ばれることとなる天下人・徳川家康に、何もさせずに完勝してしまった、という逸話があります。

1573年、足利義昭の協力要請を受けた武田信玄は、織田信長の討伐を目指していました。

ところが信玄は、遠江国・浜松城で、信長の盟友だった徳川家康に行く手を阻まれます。

このとき、武田信玄の軍団は25000。

対する徳川家康の軍団は11000。

2倍以上の軍団をひきいてた信玄の軍団でしたが、長旅で疲れていました。

しかも家康を相手にして、余計な時間を使わけにはいかない状況だったのです。

堅固な浜松城に籠城されては、時間がかかってしまいます。

かといって、浜松城を攻撃せずに素通りしては、徳川家康に背後を攻撃され、甚大な被害が出る状況でした。

そこで信玄は、浜松城の前をわざと素通りして見せたのです。

そうして敵に背後を見せることで、背後から襲い掛かろうとした家康を城からおびき出そうとしたのです。

おびき出されて無防備になった家康軍を殲滅する作戦を、信玄は考えていたのです。

三方ヶ原という台地におびき出された家康軍は、信玄の軍に待ち伏せされて、数時間の猛攻を受けた後に崩壊。

徳川家康は恐怖のあまり、馬の上で汚物を漏らしながら、浜松城へ逃げ帰ったといいます。

家康はこのときの敗戦を忘れないために、逃げ帰った直後の自らの姿を絵師に描かせて、その絵を大切に持ち歩いたといいます。(近年ではこの敗戦直後に自分の絵を描かせた逸話は、後世の創作だともいわれているようです)

三方ヶ原の戦いで敗北し逃げ帰った徳川家康肖像:徳川美術館所蔵、wikipediaより、パブリックドメイン

この絵は、【しかみ像】と呼ばれて、現在は徳川美術館に保管されています。

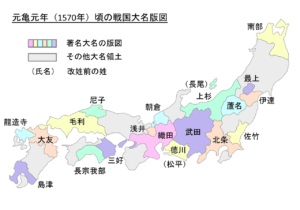

ピーク時には【7カ国】にまで勢力を拡大した

武田信玄は、最盛期には中部地方の大部分を支配していました。

信玄は、極めて貧しかった甲斐(山梨県)という国の領主でした。

貧乏な国の領主という立場から、最終的には中部地方の大部分を制覇するまでに勢力を拡大させているのです。

当時、甲斐国の周りは強敵だらけでした。

- 越後(新潟県)の上杉謙信

- 相模(神奈川県)の北条氏康

- 駿河(静岡県)の今川義元

- 三河(愛知県)の徳川家康

- 美濃(岐阜県)の織田信長

信玄はこれらの強敵たちと、ときには争い、ときには協力しながら、広大な領地を侵略していくのでした。

このことからも、信玄の強さがどれほど凄まじいものだったのかが、よくわかります。

信玄が支配した地域は、ピークには7カ国におよびました。

一覧にすると以下のとおりです。

- 甲斐(山梨県)

- 信濃(長野県)の大部分

- 駿河(静岡県中央部)

- 上野(群馬県)の西半分

- 遠江(静岡県西部)の一部

- 三河(愛知県東部)の一部

- 美濃(岐阜県南部)の一部

「【1570年】時点での戦国武将の勢力図・版図」

「引用元ウィキペディアより」

クリックすると拡大できます

信長・秀吉・家康・政宗が束になっても、信玄には勝てない

武田信玄は、信長・秀吉・家康・政宗が、まとめてかかっても勝てないといわれています。

甲斐国は盆地であったため洪水が多く、当時は耕作に向かない土地柄でした。

そのため甲斐はとても貧しく、領主であった武田信玄の力も、それほど強くなかったのです。

それにも関わらず信玄は、甲斐国の領主となってから30年間の戦いで、領地を大幅に拡大させることに成功しているのです

「織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・伊達政宗

彼ら戦国時代の名将と呼ばれる人物たちが、たとえ束になったとしても、武田信玄ひとりに惨敗するだろう」

この言葉が誰のものなのかは忘れてしまったのですが、有名な人物が残した言葉だったはずです。

筆者もこの【信長・秀吉・家康・政宗が協力しても、信玄にはかなわない】という言葉を聞いて、【そのとおり】と納得しました。

武田信玄は、戦国時代を制覇した信長・秀吉・家康などとは、比べ物にならないほどの強さを誇った名将の中の名将だったのです。

武田信玄が強かった5つの理由

信玄が強かった理由は、5つあると考えられます。

- 勝つ見込みのない戦いはしない

- 兵法の達人だった

- 強力な武田騎馬軍団

- 名将だらけの武田家臣団

- 情報と忍者を徹底的に重視

勝ち目のない戦いはしない

信玄は【勝ち目のない戦いは絶対にしない武将】でした。

逆に言えば信玄は、勝つ見込み(勝ち目)を生み出すことにかけて天才的な人物だったのです。

信玄が武田家の家督を継承し、武田家のトップに就任した直後、それまで同盟を締結していた信濃国の武将・諏訪頼重が、信玄を裏切りました。

これに激怒した信玄は、諏訪頼重を相手に戦いを開始しようとしました。

しかし、家督を継承した直後で、まったくの準備不足だった武田軍には、少しも勝ち目がありません。

そこで信玄は、勝ち目を生み出すために離間の計を使います。

信玄は諏訪頼重の親戚・高遠頼継を裏切らせて、自分の味方に引き込んだのです。

これにより諏訪頼重の力は半減。

逆に信玄の力は一気に大きくなり、形勢は逆転したのです。

この時の両者の力の差がありすぎたため、諏訪頼重はその後、ほとんど戦うこともなく信玄に降伏。

諏訪頼重は最終的に切腹させられています。

信玄の戦い方は、基本に忠実です。

どうやって敵から裏切り者を出させるのか

どうやったら敵の力を半減させられるのか

ということを徹底的に重視しているのです。

敵の内部分裂(離間の計)を起こさせてから、戦いを開始するという基本を決して外さないのです。

兵法の達人だった(孫子の兵法と風林火山)

孫子の兵法をご存知でしょうか?

「戦争は国家の一大事だから、滅亡の可能性や、勝利する可能性など、くれぐれも考え抜いてから、慎重に行いなさい」

という一文から始まる【2500年前】の兵法書。それが孫子の兵法です。

その中に「風林火山」という一文があります。

- 疾きこと風の如く(風のようにすばやく動き)

- 静かなること林の如く(林のように静かに)

- 侵略すること火の如く(攻撃するときは火のようにジワジワと、迅速にスキのないように)

- 動かざること山の如し(山のように焦らずに動かない)

信玄は、現代でも利用されている有名な兵法書・孫子の兵法の一文である、この風林火山を旗印にしていました。

今でこそ兵法書の代名詞のようにいわれている孫子の兵法ですが、戦国時代の当時、孫子の兵法はそれほど有名ではありませんでした。

戦国時代に有名だった兵法書といえば2つありました。

- 天才軍師・太公望が残した兵法書・六韜

- 天才参謀・張良の師匠・黄石公が残した兵法書・三略

源平合戦で活躍した武将・源義経は、六韜を研究していたといいます。

戦国時代初期の名将・北条早雲は、三略の講義を聞いて兵法の極意を身につけたといいます。

当時この六韜と三略が有名だったわけですが、信玄は当時マイナーだった孫子の兵法を旗印としたのです。

幼い頃から勉強好きだった信玄は、孫子の兵法の一文を旗印とすることで、敵に自分の強さをアピールしようとしたのでしょう。

俺はお前達とは違って、六韜と三略だけじゃなく、孫子の兵法まで研究しているんだぞ

と、敵にアピールして威嚇したのでした。

孫子の兵法には、こんなことが記されています。

絶対に勝利できるまで準備を整えてから戦え

信玄は、この孫子の兵法の教えを忠実に守ったのです。

忍者に情報を集めさせたり、敵から裏切り者を出させたり、とにかく事前準備に全力をそそいで、絶対に勝てる状態になってから戦いを開始しました。

数多くの兵法書を研究し尽くしていたことが、武田信玄の強さの秘密だったのかもしれません。

信玄の戦い方や兵法は、武田四名臣の一人である名将・高坂昌信によってまとめられ、甲陽軍鑑という書籍となって、現代にも伝えられています。

ちなみに、風林火山には続きがあります。

- 知り難きこと影の如く【影のように密かに】

- 動くこと雷霆の如し【動くときは激しい雷のように】

本当は【風林火山影雷】となるはずだったのですが、信玄はそのうち4つのみを厳選し、風林火山としたようです。

→→→→→【信玄と信長はどっちが強い?】についてくわしくはこちら

強力な武田騎馬軍団

武田信玄の軍といえば、戦国最強とよばれた武田騎馬隊が有名です。

信玄が支配していた甲斐と信濃の2カ国は、山岳地帯であるため、良質な馬の生産地でした。

甲斐と信濃の人々は、その馬を幼い頃から乗りこなしていたのです。

そんな甲斐・信濃の兵士たちによって組織されたのが、日本最強と呼ばれた武田騎馬隊です。

甲斐・信濃は山岳地帯だったので、そこで生まれ育った者たちは足腰が強く、強靭な肉体を誇っていたといいます。

織田信長が育った尾張国の人々は、木曽川などの河川で船を使う商売で利益を出し、そのお金で楽な生活していたため、身体が鍛えられず

尾張国の兵士は弱い

と噂されるほどだったといいます。

それに比べて武田信玄の軍団は、心身ともに強く、馬を利用したすばやい移動を得意としていたため、負け知らずだったのです。

名将だらけの武田家臣団

武田信玄は、人を見る目に優れており、しかも人材育成の達人でした。

武田家には武田二十四将と呼ばれる、数多くの名将がいました。

その中でも、武田四名臣と呼ばれた名将は、今もその名をとどろかせています。

- 山県昌景

- 馬場信春

- 高坂昌信

- 内藤昌秀

彼らはもともと、身分の低い武士でした。

しかし信玄にその才能を見いだされて、育てられ、武田家のその後を支える柱となるまでに、成長を遂げたのです。

信玄は人を育てることに、とても優れていました。

信玄が強かったのは、人材を育てあげ、優れた家臣団をつくりあげることが得意だったから、という点もあげられるのではないでしょうか。

ちなみに武田四名臣のなかでも、山県昌景は特に優れていたらしく、信玄が戦うときには、いつも別働隊を任せられていました。

山県昌景は武田軍団の赤備えと呼ばれる精鋭部隊をひきいて、ほとんど負け知らずでした。

その赤備えは、徳川四天王の一人である井伊直政や、真田幸村(信繁)に引き継がれて、戦国時代に活躍しています。

そんな武田信玄に若い頃から小姓としてすぐそばで仕え、育てられた名将がいました。

真田昌幸という武将です。

真田昌幸は、徳川家康の軍団を、第一次と第二次の上田合戦で、二度も倒しています。(当時の徳川軍は、日本最強と考えられていた。なぜなら当時の天下統一目前だった最強・豊臣秀吉の軍団を、小牧長久手の戦いで撃破していたから)

さらに、その真田昌幸に育てられた真田信繁(真田幸村)は、1615年の大坂夏の陣で、徳川家康をあと一歩のところまで追いつめています。

真田信繁/真田幸村肖像:上田市立博物館所蔵品:Wikipediaよりパブリックドメイン

天下人・徳川家康の馬印(大将の居場所を示す目印)である金の扇子を倒したのは、三方ヶ原の戦いにおける武田信玄と、大坂夏の陣における真田信繁だけ、といわれています。

信玄は、情報と忍者を重視していた

武田信玄は情報を重視することで有名な武将でした。

信玄は、三ツ者や素破と呼ばれる忍者たちに、情報収集をさせていたのです。

信玄は甲斐という山の中にいながらも、日本全国の情報に精通していたといいます。

情報を重視することが、どれほど大切なことなのかは、織田信長が今川義元を討ち果たした桶狭間の戦いをみれば、よくわかります。

兵力差40000対3000という、圧倒的に劣勢だった織田信長は、今川義元がどこにいるのかを忍者・梁田政綱に調べさせたのです。

そして、ピンポイントで今川義元だけに集中砲火を浴びせかけて、勝利をもぎ取ったのです。

おそらく織田信長は、情報を重視する信玄の戦い方を参考にしていたのでしょう。

戦国武将『できる男』の意外な結末

という書籍に、武田信玄が情報を重視していたことを物語るエピソードが記されています。

1572年、武田信玄は浜松城に籠城する徳川家康を攻撃した。

【攻者3倍の法則】といって、城を攻める者は、守る者の3倍の兵力がないと勝利できないという法則がある。

徳川家康は8千の兵力で籠城したため、信玄はその約3倍の2万5千をひきいて攻撃しようとした。

ところがここで、新しい情報が入ってきた。

織田軍から3千の援軍が徳川軍に加入し、浜松城の兵力は1万1千になったという。

この情報を得た武田信玄は、浜松城攻めの作戦を即座に変更。

家康を城からおびき出すことで、三方ヶ原の戦いにおいて大勝利した。

もしも信玄が、織田の援軍3千人という情報を知らなかったら、浜松城を無理に攻撃して、敗北していたでしょう。

また武田信玄は、領地の甲斐・信濃の各地に狼煙台を設置して、上杉軍が越後から進軍してきたら、即座に出陣できる体制を整えていたといいます。

情報とは、未来を予測するための重要なツールです。

信玄はその情報というものの価値を、誰よりも知り抜いており、そのため忍者をつかって最新の情報を次々と収集していたのです。

信玄の強さを、他の戦国武将と比較してみた

ここでは武田信玄と同じ時代を生きた戦国武将と、信玄の強さを比較してみました。

織田信長と、どちらが強かったのか?

結論をいえば、織田信長よりも武田信玄のほうが、圧倒的に強かったといえます。

さきほど解説した通り、織田信長はそれほど強くありません。

《織田信長》

「引用元ウィキペディアより」

クリックすると拡大できます

1572年、武田信玄は西上作戦と呼ばれる京都への進軍作戦を開始。織田信長を追いつめています。

ところが信玄は1573年に、突然病死してしまいました。

信玄の死によって、織田信長は窮地を脱したのです。

武田信玄は、筋金入りの軍人でした。

幼い頃から兵法書を研究し、戦い方を熟知した、例えていうなら軍団をひきいる将軍だったのです。

それに対して織田信長はというと、軍人というよりも、経営者または商売人でした。

信長は信玄のような戦いの専門家ではなく、それよりも領地の経営や組織改革や金儲けを得意とする商売人だったのです。

軍人と商売人

この両者が戦って、どっちが勝つのか、結果は見えています。

しかし信長は、その才能で得た莫大な資金をつかって、鉄砲や鉄甲船などの最新兵器を次々と導入。

最新兵器をつかった信長は、信玄もかなわないほどの勢いで、一気に勢力を拡大していきます。

戦いとは、常識的に考えて、敵より多くの兵力をそろえ、敵より強力な兵器を装備している軍団が勝利するので、日本最大の兵力に最新兵器・鉄砲を装備させた織田信長の軍団は、常識で考えれば日本最強だったのです。

しかし、信玄に対しては、常識は通じないと、信長は考えていたようです。

織田信長は生涯に渡って、徹底的に武田信玄を恐れていました。

武田信玄が亡くなっても、その息子・武田勝頼を怖がり続けたほどです。

1582年、織田信長はついに武田勝頼を滅ぼします。

その喜び方は、勝頼の首を足蹴にするというほどに、異常なものだったようです。

武田家が滅びたことで、信長は油断します。

武田家が滅びた3ヶ月後、信長は護衛をほとんど連れていかずに、京都の本能寺に宿泊。

そこで部下の明智光秀に裏切られて、命を落とすこととなるのです。

おそらく20年以上も気を使い続けた宿敵だった武田信玄・勝頼が亡くなったことで、気がゆるんだのでしょう。

歴史家・磯田道史先生は、この信長の油断を厳しく指摘しています。

織田信長はたいしたことない

こんなところで油断するなんて

それほど信長は、武田信玄を怖がっていたのです。

上杉謙信と、どっちが強かったの?

武田信玄の強さについて長々と解説しておきながらなんですが、武田信玄よりも上杉謙信のほうが強かったと、筆者は思っています。

上杉謙信といえば武田信玄と、川中島の戦いで5回も戦った名将です。

《上杉謙信》

「引用元ウィキペディアより」

画像をクリックすると拡大できます

上杉謙信の生涯戦績は、諸説あるものの、以下のとおりです。

70戦43勝2敗25分

といわれています。

戦績だけみれば、72勝49勝3敗20分の武田信玄と互角でしょう。

【第四次・川中島の戦い】をご存知でしょうか?

1561年におこなわれた戦国時代屈指の激戦、それが第四次・川中島の戦いです。

この戦いは引き分けといわれています。

しかし信玄はこの戦いで、圧倒的に有利だったにも関わらず、上杉謙信から勝利を奪えなかったのです。

この戦いでの両者の軍勢は、以下のとおりです。

- 武田軍・2万

- 上杉軍・1万3千

そして、両者が本陣をおいた位置にも違いがありました。

- 武田軍の本陣は、海津城という城の中

- 上杉軍の本陣は、敵地のど真ん中にあった妻女山という山頂

謙信は敵を誘い出すために、妻女山という敵地のど真ん中に本陣をおいたのです。

これは、敵地のど真ん中に本陣を置くというのは、常識として自殺行為です。

さらに謙信は、このとき全力を出してはいませんでした。

なんと謙信は、上杉軍の本隊である2万人の軍団を、本拠地である越後国の春日山城においてきていたのです。

謙信は別働隊の1万3千のみを連れて、武田信玄と対したのです。

これも、自分をわざと不利な状況に置くことで敵を誘い出す、という謙信による命がけの罠でした。

- 謙信が、自分たちよりも圧倒的に少ない【1万3千】の軍団しか連れてきていない

- 敵が、自分たちの領地のど真ん中にある妻女山という不利な位置に、わざわざ陣取ってくれている

これほどの好条件であったにも関わらず、武田信玄は謙信を相手にして、引き分けに持ち込まれたのです。

第四次川中島の戦いの結果は、両者とも3千~4千の死傷者を出しています。

ところが武田信玄はこの戦いで、名将と評価されていた弟・武田信繁と、軍師・山本勘助を失っています。特に弟・武田信繁を失ったことで、名門・武田家はその後、一気に崩壊へ向かっていったともいわれているほどです。(信繁が生きていれば、その後の信玄の嫡子・武田義信が死ぬことはなく、二代目・武田勝頼による武田滅亡も防げたと主張する意見もある)

それに対して上杉謙信は、この戦いで有名な武将をまったく失っていません。

戦いの結果、武田信玄は川中島の周辺の支配権を獲得したものの

- 北信濃へのさらなる侵略

- 日本海への到達

という大いなる夢は、絶たれてしまったのです。

結果を見てみると引き分けといわれている割には、武田信玄は利益より損失の方が多いような気がするのです。

ちなみに、この戦いは謙信の罠だったという説もあります。

先ほども申しましたが、謙信は本拠地の越後・春日山城に、主力軍2万人を残していました。

これは武田信玄からすれば、悪夢でした。

なぜなら、謙信がひきいた別働隊1万3千が、信玄がひきいる武田軍の本隊2万をひきつけている間に、上杉軍本隊2万が信玄の本拠地である甲斐国を攻撃してしまう可能性があったからです。

第四次・川中島の戦いですが、実は始まった当初から、武田信玄はすでに上杉謙信の罠にひっかかっていたのです。

ところが、ここから信玄のねばりが光ります。

信玄は、戦いの天才・上杉謙信を相手にして、なんとか引き分けに持ち込み、謙信を撤退させます。

そうすることで、謙信の作戦を封じこめたのです。

第四次・川中島の戦いは、引き分けといわれています。

しかし戦略・戦術ともに上杉謙信のほうが上回っていたと、筆者は思っています。

それを信玄が、なんとか引き分けへ持ち込んだというのが、真相なのではないでしょうか。

余談ですが、日経大学の海上知明先生は、著書のなかで上杉謙信のことを

世界史上最強の武将

と呼んでいます。

逆にいえば武田信玄は、世界史上最強の武将とまで評価された上杉謙信と引き分けるほどの名将だった、ともいえます。

憲政史研究家・倉山満先生は、こんなことをおっしゃっておられます。

あの上杉謙信を相手にして、たった2倍の兵力しかなかったのに、第四次・川中島の戦いで、引き分けに持ち込んだ武田信玄はスゴイ

筆者もそう思っています。

「謙信は、世界の歴史を見渡しても、誰もかなわないほどに、あまりにも強すぎた。

そんな上杉謙信と互角に戦った武田信玄はスゴイ

というわけです。

徳川家康と、どっちが強かったの?

申し上げるまでもないですが、徳川家康より武田信玄の方が圧倒的に強かったです。

すでに申しましたが、徳川家康は三方ヶ原の戦いで、信玄に惨敗しています。

恐怖のあまり馬の上で便を漏らしていたといいます。

その後、家康は武田信玄を師として崇拝したといいます。(実際に、家康は自分の五男・信吉に武田の姓を名乗らせて、武田家を継承させようとしていた)

武田が滅亡し、本能寺の変で織田信長が亡くなった後、家康は豊臣秀吉と天下の覇権を争って対決することになります。

ところがこの時、酒井忠次と並んで徳川家を支えた重臣・石川数正が、なんと豊臣秀吉に寝返るという大事件が勃発します。

石川数正は徳川家の軍事機密をすべて知り尽くした重臣のなかの重臣でした。

これに慌てた家康は、大急ぎで軍の体制を作り直す必要に迫られたのです。なんといっても軍事機密をすべて知られたからには、秀吉と戦っても勝てるはずがないのですから。

このとき家康は、武田信玄につかえていた大量の旧武田家臣団を味方に引き入れていました。

彼らの力を借りて、家康は徳川家の軍事体制を、武田流に切り替えたのでした。

家康を完膚なきまでに叩きのめした武田信玄。その信玄を、家康は生涯にわたって尊敬し続けたといいます。

1582年、甲州征伐・天目山の戦いで、織田・徳川連合軍に武田勝頼が討ち果たされ、武田が滅亡したとき、織田信長は勝頼の首を足蹴にしたといいます。

ところが家康は、尊敬する信玄の子・勝頼の首に対して、あわれみをもって接したといいます。

家康は、自分がまったくかなわなかった宿敵・武田信玄から、学び続けたのでした。

武田信玄について、ひとこといいたい

武田信玄が病死しなかったら、天下が取れていたと、よくいわれます。

はたして本当にそうなのでしょうか?

病死しなかったら、信玄は信長に勝利できていたのでしょうか?

信玄は、たしかに強かったです。

織田信長と戦っていたら、間違いなく信玄が勝利していたでしょう。

しかし天下が取れていたかというと、それはかなり難しかったと思います。

信長は、当時最大の貿易港だった堺という地を支配していました。

鉄砲の生産が盛んで、鉄砲を撃つために必要な黒色火薬の原料である硝石の輸入港だった堺は、信長の支配下にあったのです。

それに対して、信玄の領地である甲斐は山国でした。

そのため、港をつかった交易により、鉄砲や硝石を手に入れることが難しい状況でした。

もしも信玄が京都を支配したとしても、信長がその豊富な資金で長期戦をおこなっていたら、どうなっていたでしょうか?

鉄砲を駆使して信玄を相手にゲリラ戦などで戦っていたら、信玄も京都を長く支配することはできなかったと思います。

信長が次々と勝利できた理由は、戦争に強かったからではありません。

その豊富な資金で、最新兵器や食糧・補給物資を次々と手に入れることができたからだと思います。

信長の物量作戦を相手にしては、名将・武田信玄といえども勝利を重ねることは難しいでしょう。

1度や2度は勝利できたとしても、全勝は難しいはずです。

そして資金や物資の乏しい信玄は、一度の敗北が命取りとなるのです。

連戦連勝の武田信玄でしたが、実は一度も負けるわけにはいかなかったという事情があったのです。

信玄が天下を取れたかどうか・・・。

筆者は、信玄の天下取りは、かなり難しかったと思っています。

東京大学の教授・本郷和人先生が、こんなことを言っています。

織田信長は堺という貿易港を支配していたため、鉄砲や火薬を大量に手に入れることができた。

しかし信玄は鉄砲・火薬などの最新兵器を手に入れられなかったため、信長を相手にしても勝てなかったのではないか

一回限りの戦いでならば、信玄が勝利する可能性が高いと思います。

しかし長期戦となると、物資が豊富な織田信長のほうが有利かもしれません。

戦争に強いだけでは、天下は取れないのです。

歴史家の平山優先生もまた、【英雄たちの選択】というテレビ番組で、こんなことをおっしゃっておられました。

「武田信玄は、織田信長に勝ちきれなかったと思います」

圧倒的な財力で圧倒的な物量を誇る織田信長と、甲斐という山の中に本拠地があり、移動することや食料補給すら困難な宿命を背負った武田信玄。

歴史書・三国志の話になりますが、織田信長と武田信玄はまるで

圧倒的な国力と兵力を誇る強国・魏の名将・司馬懿仲達と

貧しい山岳の地方から魏の討伐を目指す弱小国・蜀の諸葛亮孔明のようなものでしょう。

いくら武田信玄が諸葛亮孔明のような名将でも、圧倒的な物量を誇る司馬懿仲達のような織田信長には、勝てないのです。

まとめ

本日の記事をまとめますと

1,武田信玄は、本当に強かったのか?

武田信玄は、本当に強かった。戦国の覇者・織田信長を恐れさせ、野戦の達人と呼ばれた徳川家康に完勝してしまったほど。その強さは、戦国時代トップクラスだった。

2,武田信玄の強さは、どれくらいのものだったのか?

織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・伊達政宗などが束になったとしても、武田信玄にはかなわないといわれるほど、信玄は強かった

3,武田信玄が強かった理由・強さの秘密とは何か?

信玄の強さの理由は、勝つ見込みのない戦いをしないという姿勢、孫子の兵法を熟知していたこと、騎馬隊に代表される強力な軍団、優れた武田家臣団、情報と忍者を重視したことなどがあげられる

以上となります。

本日は「レキシル」へお越し下さいまして、誠にありがとうございました。

よろしければ、またぜひ当サイトへお越しくださいませ。

ありがとうございました。

コメント