皆さんは【浅井長政の頭蓋骨】のエピソードを、ご存知でしょうか?

織田信長が、義弟・浅井長政の頭蓋骨を加工し、お酒を飲むための盃をつくったという逸話です。

筆者もこのエピソードを知った時、織田信長という武将が狂っていると感じ、とても恐怖したものです。

ただ、実は【頭蓋骨を盃にした】というエピソードは後世の創作、つまり作り話であるとも言われているようです。

この記事では浅井長政の頭蓋骨と髑髏の盃について、嘘か本当かも含めて、くわしく解説します。

【浅井長政の髑髏の盃】についてくわしくない方も、この記事を読めば、他人に解説することができるほどくわしくなれます。

この記事をお役立ていただければ、幸いです。

歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。

どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。

この記事を短く言うと

1,浅井長政の頭蓋骨は、本当に盃にされたのか?

浅井長政の頭蓋骨は、盃になどなっていない。

織田信長は、浅井長政を倒した翌年の正月に、長政の頭蓋骨に金箔を貼って宴会で披露した。

金箔を貼って披露はしたが、盃にはしていない

2,なぜ織田信長は、浅井長政の頭蓋骨を宴会で披露したのか?

敵将への敬意を表すため、という解説がされることがあるが、実際に織田信長が浅井長政に敬意を払っていたとは思えない。

信長は、自分を苦しめた宿敵・浅井長政を倒した喜びを、仲間たちと分かち合い、ともに祝うために金箔を貼った長政の髑髏を宴会で披露したのだろう。

3,歴史書・信長公記には、頭蓋骨の盃について、なんと書かれているのか?

信長公記には、こう書かれている。

【天正2年】の正月、織田信長は重臣や親衛隊に対して

《浅井長政・久政・朝倉義景》など三名の金箔を貼りの頭蓋骨を披露した。

これを見た信長の部下たちは、めでたいめでたいと言って歌い踊った

頭蓋骨を盃にしたというのは、長政が亡くなった数十年後の江戸時代につくられた文献【浅井三代記】に記されたものであり、信憑性に乏しい

浅井長政の頭蓋骨は、本当に盃にされたのか?

織田信長は、義弟であり宿敵でもあった武将・浅井長政の頭蓋骨を盃、つまりグラスにしたという逸話があります。

しかし結論からいえば、織田信長は浅井長政の頭蓋骨を盃になどしていません。

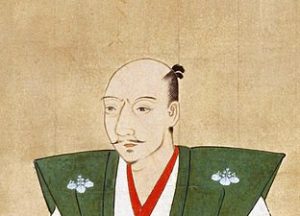

《浅井長政》

『引用元ウィキペディアより』

織田信長は前年に討ち取った浅井長政の頭蓋骨を派手に装飾し、新年の宴会で披露したといわれています。

しかもその浅井長政の髑髏は、盃に加工されていたとのこと。

実はこれ後世の創作、つまり作り話なのです。

織田信長は頭蓋骨を盃になどしていません。

とはいえ義理の弟・浅井長政の頭蓋骨に金箔を貼り、宴会で披露した、それだけは間違いありません。

この浅井長政の娘たちが、豊臣・徳川という、のちの日本を支配する天下人の家に継承されていきます。

そして浅井長政の血筋は、現代日本まで受け継がれる事となるのです。

浅井長政の髑髏の盃の逸話・エピソードを解説

織田信長が、義弟であり宿敵でもあった浅井長政の頭蓋骨を加工し、盃にしたというエピソードは、あまりにも有名です。

そのエピソードを、ザッと見直してみましょう。

【1570年】、越前国の武将・朝倉義景を攻撃した織田信長は、義弟・浅井長政に裏切られて敗北。命からがら退却します。

《朝倉義景》

「引用元ウィキペディアより」

【1573年】、復讐に燃えた織田信長は、朝倉義景と浅井長政さらに長政の父・浅井久政を討ち取ることに成功しました。

【天正2年(1574)】、お正月の宴会で信長は

- 朝倉義景

- 浅井長政

- 浅井久政

の3名の頭蓋骨を盃にし、明智光秀など、嫌がる部下たちに無理やり酒を飲ませたのです。

信長は、自らを裏切り苦しめた浅井長政への恨みから、このようなことをしたといわれています。

しかしこれらのエピソードは、そのほとんどが後世の創作である可能性が極めて高いのです。

朝倉義景に仕えていたことがある信長の重臣・明智光秀は、旧主の変わり果てた姿を悲しみ、飲酒を拒んだともいわれています。

余談かもしれませんが、朝倉義景の子孫は、そのあと徳川家康の孫につかえて、悲劇的な運命をたどります。

信憑性の高い資料・信長公記に記された真実!

信憑性の高い歴史資料・信長公記には

織田信長は浅井長政の頭蓋骨に金箔を貼って宴会の場に飾った

と記されています。

しかしその信長公記には

- 頭蓋骨で盃をつくった

- 髑髏の盃で酒を飲んだ

などということは、まったく記されていません。

信長公記には、以下のように記されています。

天正2年(1574年)の正月、京都周辺にいた織田家の家臣団は、岐阜城へ年賀の挨拶のために集合しました。

このとき織田信長は、祝いの宴会を開き、家臣たちは祝賀の酒に酔いしれたのです。

宴会も終わり、織田家につかえてそれほど長くない新参の家来たちは退出。

すると信長は、気心の知れた重臣達や馬廻衆(親衛隊)に対して、珍しい代物を披露したのです。

それは箔濃にされた

- 朝倉義景

- 浅井長政

- 浅井久政

の髑髏でした。(箔濃とは、漆を塗って金箔を貼ったもの)

それを見た信長の家来たちは、めでたいと言って歌い踊ったのでした。

信長公記は、織田信長に仕えた右筆(秘書のこと)である太田牛一が記したものです。

緻密な取材によって記された書物で、とても信憑性が高い一級資料といわれています。

信長公記には

【信長が龍を探して池の中に飛び込んだ】

など、とてもおもしろいエピソードが数多く記されています。

→→→→→【信長の性格やエピソード】についてくわしくはこちら

なぜ髑髏の盃で酒を飲んだという作り話が広まったのか?

なぜ織田信長は、義弟・長政の髑髏の盃で酒を飲んだ、と言われたのでしょうか?

それは、江戸時代の書籍・浅井三代記と、作家・司馬遼太郎さんの小説・国盗り物語が原因のようです。

髑髏の盃のエピソードを最初に記したのは、江戸時代に記された浅井三代記という本です。

実はこの浅井三代記という本は、信憑性に乏しい資料として、とても価値が低い代物なのです。

つまり浅井三代記に書かれていることは間違い、とみなされているのです。

司馬遼太郎の小説・国盗り物語にも、織田信長が義景・長政・久政の頭蓋骨で髑髏の盃をつくり、明智光秀に酒を強要するシーンが描かれています。

本徳寺所蔵の明智光秀肖像:Wikipediaよりパブリックドメイン

この国盗り物語におけるワンシーンは、司馬遼太郎さんが浅井三代記を元にして記したものだと考えられます。

浅井三代記と国盗り物語。

この2つの書籍が原因で、織田信長が浅井長政の頭蓋骨を盃にした、という作り話が広まったのだと考えられます。

そんな織田信長ですが、1582年にもっとも信頼していた部下・明智光秀に討たれてしまいます。

一説によると、このとき酒を強要したことも、光秀が信長を裏切ったことの動機の一つと考えられる声もあるようです。

しかし近年の研究では、光秀が信長を討った理由は、長宗我部元親という武将を守るため、という説がもっとも有力なようです。

→→→→→【明智光秀を徹底的に解説】についてくわしくはこちら

信長が長政の髑髏を宴会で披露した理由とは?敵への敬意などではなかった

織田信長が浅井長政の頭蓋骨・髑髏を、正月の宴会で披露した理由は

強敵を倒したという功績を、仲間と分かち合い喜び合うため

だと考えられます。

「織田信長は、敵将へ敬意を払うために、頭蓋骨に金箔で装飾し、宴会で披露したのだ」

という意見があります。

2011年の大河ドラマ【江】の第2話で、それを物語るワンシーンがあります。

俳優・豊川悦司さん演じる織田信長が、長政の娘である江に対して、なぜ浅井長政の頭蓋骨を盃にしたのかを説明するシーンです。

「盃にしてはいない。

長政の頭蓋骨を披露したのは確かだが、それは敵将へ敬意を払うためだった。

敵味方に別れたとはいえ、とにかく戦いは終わった。

ともに着飾り、新年を祝おうと・・・。

ワシが何かをやると、必ず尾ひれがついてしまうのだよ」

このように織田信長は敵将への敬意から、長政たちの頭蓋骨に金箔を貼ったという説が、実際にあるのです。

《織田信長》

「引用元ウィキペディアより」

しかし、織田信長が「敵への敬意」を持っていたとは思えません。

信長公記には

「頭蓋骨の前で歌い踊り、めでたいめでたいと言った」

とあります。

現在の価値観で歴史を見てはいけないとは思いますが、想像してみると、それはやはり異様な光景です。

敵将に敬意を払うために金箔を貼ったのなら、その敵将の前で家来たちとともにめでたいなどと言って歌い踊るとは思えません。

敬意を払うならば、ただ静かにその死を弔うはずではないでしょうか。

- 浅井長政に裏切られた金ヶ崎の退き口

- 浅井長政・朝倉義景・石山本願寺・雑賀衆・比叡山延暦寺などを次々と敵に回した志賀の陣。

織田信長は、浅井長政によってこれらの危機におちいり、人生最大の大ピンチをむかえているのです。

この危機を脱して宿敵を倒した信長の喜びは、とてつもないものだったはず。

信長が浅井長政の頭蓋骨に金箔を貼って宴会で披露したのは、宿敵を倒した喜びを仲間たちと分かち合い、祝いの宴会をさらに盛り上げるためなのでしょう。

織田信長やその側近たちは、宴会の前から、すでに上機嫌だったようですから。

また呪術的な理由によって、敵将の頭蓋骨に金箔を貼ったという説もあるようです。

自分を苦しめた敵の頭蓋骨を叩くことで、その力を自らのものにできるという迷信があるのだとか。

古代中国では、趙襄子という武将が敵の頭蓋骨を盃にしたという逸話があります。

織田信長は古代中国の逸話から、居城の名前を稲葉山城から岐阜と改めるほど、中国の歴史に詳しい人物でした。

もしかすると信長は、趙襄子の逸話を知っていて、それマネしていたのかもしれません。

余談ですが、俳優・竹中直人さんが主演をつとめた大河ドラマ「秀吉」で、浅井長政の妻・お市の方が、夫と息子を死に追いやった兄・信長に対して怨念を口にするシーンがあります。

このシーンで、お市の方は趙襄子の名前を口にするのです。

「夫・長政のしゃれこうべに酒を注いで、お飲みになるとよい。

(兄・信長は)次から次へと弱気者の命を殺し尽くす冷酷非情の男。

頭蓋骨を酒器にした趙襄子の如し」

このあと、俳優・渡哲也さんが演じる織田信長は、妹・お市の方の言葉通り、長政の頭蓋骨を盃にし、妹・お市の方に無理やり酒を飲ませたのでした。

→→→→→【大河ドラマを無料で視聴する方法】についてくわしくはこちら

浅井長政の最期と子孫について解説

浅井長政の最期

浅井長政は、【1573年】に自分が住んでいた城・小谷城を信長に攻められ、自害して亡くなっています。

【1573年】、浅井長政が小谷城にこもって信長に抵抗している真っ最中に、織田信長がもっとも恐れた強敵・武田信玄が病死。

《武田信玄》

「引用元ウィキペディアより」

信玄の死を知った織田信長は、全力で浅井長政の居城・小谷城を攻撃できるようになりました。

長政の同盟者であった朝倉義景はこのとき、親戚の朝倉景鏡に裏切られて自害。

旧暦8月27日、信長とその配下である秀吉の猛攻を受け、小谷城・小丸に籠もっていた長政の父・浅井久政も自害。

このとき織田信長の妹で浅井長政の妻・お市の方は、夫・長政や三人の娘たちとともに小谷城・本丸にいました。

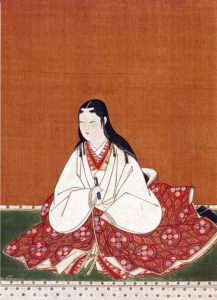

《お市の方》

『引用元ウィキペディアより』

長政はお市の方と三人の娘たちを城外へと脱出させます。

天正元年(1573年)旧暦9月1日、小谷城・本丸に籠もっていた浅井長政は、妻子の脱出を見届けたあと、自害。

享年29歳。

この数日後、浅井長政と前妻の息子・万福丸は、秀吉に囚われ、関ヶ原で処刑されています。

その後、生き延びたお市の方もまた、秀吉によって悲劇的な最期を遂げることになるのです。

浅井長政の子孫

現在の天皇陛下は、浅井長政の血を引く子孫なのです。

浅井長政には、3人の娘がいました。

- 茶々

- 初

- 江

という三姉妹です。

長女・茶々は豊臣秀吉の側室となり、豊臣秀頼を産み、淀殿と呼ばれることになります。

《淀殿(茶々)》

「引用元ウィキペディアより」

次女・初は、いとこである京極高次に嫁いで、大坂冬の陣で講和に奔走。

三女・江は、二代将軍・徳川秀忠に嫁いで、三代将軍・徳川家光を産んでいます。

実はこの三女・江は、徳川秀忠に嫁ぐまえに、豊臣秀吉の甥・羽柴秀勝に嫁いで、一人の女児を産んでいるのです。

それが完子姫です。

この完子姫は、伯母である茶々によって大坂城で育てられ、関白・九条幸家に嫁いでいます。

九条幸家と完子の子孫が皇室に嫁ぎ、現在の天皇陛下へと続いています。

まとめ

本日の記事をまとめますと

1,浅井長政の頭蓋骨は、本当に盃にされたのか?

浅井長政の頭蓋骨は、盃になどなっていない。

織田信長は、浅井長政を倒した翌年の正月に、長政の頭蓋骨に金箔を貼って宴会で披露した。

金箔を貼って披露はしたが、盃にはしていない

2,なぜ織田信長は、浅井長政の頭蓋骨を宴会で披露したのか?

敵将への敬意を表すため、という解説がされることがある。

しかし実際に、織田信長が浅井長政に敬意を払っていたとは思えない。

信長は、自分を苦しめた宿敵・浅井長政を倒した喜びを、仲間たちと分かち合い、ともに祝うために金箔を貼った長政の髑髏を宴会で披露したのだろう。

3,歴史書・信長公記には、なんと書かれているのか?

信長公記には、こう書かれている。

【天正2年】の正月、織田信長は重臣や親衛隊に対して、浅井長政・久政・朝倉義景たち三名の金箔を貼りの頭蓋骨を披露した。

これを見た信長の部下たちは、めでたいめでたいと言って歌い踊った

頭蓋骨を盃にしたというのは、江戸時代の文献・浅井三代記に記されたものであり、信憑性に乏しい

以上となります。

本日は「レキシル」へお越し下さいまして、誠にありがとうございました。

よろしければ、またぜひ当サイトへお越しくださいませ。

ありがとうございました。

コメント

コメント一覧 (5件)

『浅井三代記』には「赤ぬりにされ(中略)お盃の上にお肴にそ出にける」と『信長公記』とほぼ同じ事書いてあり、髑髏杯にされたと書いていない。これは多く他の歴史の間違った知識のように司馬遼太郎の作り話。

金箔を貼って披露したのは事実と思われるけど一つ疑問が残ります。

披露したあと髑髏はドコに行ったのでしょうか?

供養して墓に入れるとかしたのか、まさかそのまま捨てたは無いと思いますが自分なりに調べてみましたが全然手がかりありませんでした。

現在では所在不明と結論で良いのでしょうか?

この度は当サイトへお越しいただきありがとうございます

お返事が遅くなりまして申し訳ありません

浅井長政の髑髏のゆくえなのですが、私どもも手を尽くしましたが、行方は不明です

おっしゃる通り捨てたり、廃棄したということはないと思います

浅井長政の墓所は、滋賀県長浜市の徳勝寺というお寺にあります

信長も、敵の髑髏を埋葬しないということはないと思いますので、誰か浅井家に縁のあるものに託すなどしたのではないでしょうか

おそらく心ある何者かが、その墓所へ埋葬したのではと想像いたします

また、京都には、長政の娘である茶々が建立した養源院があります

長政の供養のための寺ですので、このお寺に埋葬された可能性もあるのかなと、個人的には思っております

お返事遅くなり申し訳ありませんでした

わざわざのご返事ありがとうございます。

確かにご返事の通りが納得出来ると思います。

あるいは信長のシェフで描かれた通り作り物で誤魔化したのかもw

ただ、明らかに興味を引く話題と思われますのでその後の記述がないのはちょっと不自然に思われました。

当時の記録とか歴史書はそれが常識だったのかなとも思います。

掛川城に展示されている髑髏はレプリカだし、そもそも何で髑髏に金箔を貼る必要があるのか? 織田信長にまつわる忌まわしい伝説は、彼が邪魔、あるいはよく思わない人間たちによって歪曲・捏造されて今日に至ってるような気がしてならない。何の根拠もなく個人的意見だが、本能寺の変の主犯は、出自が不明で、非現実的かつ伝説が多すぎる「豊臣秀吉」のような気がしてならない。