今回のテーマは豊臣秀吉です。

この記事では豊臣秀吉の馬印について、わかりやすく、短く、カンタンに解説しております。

これを読めば秀吉の馬印を、カンタンに理解できます。

秀吉の馬印は、瓢箪なのです。

歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。

どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。

この記事を短く言うと

1,豊臣秀吉の馬印とは?そもそも馬印とは何なのか?

秀吉の馬印は千成瓢箪と呼ばれるもの。馬印とは、それをかかげることで、戦場での自分の存在と手柄を、主君にアピールするためのもの。

2,豊臣秀吉の瓢箪の馬印は、どのように誕生したのか?

秀吉の馬印は、【1567年】の稲葉山城・攻略戦で手柄をたてた秀吉が、織田信長からもらったものといわれている。

3,馬印・千成瓢箪とは何か?

秀吉は、戦いに勝利するごとに、馬印に瓢箪を加えて増やしていき、いつしか千成瓢箪と呼ばれるようになった。これは後世の創作という説がある

豊臣秀吉の馬印とは?

戦国時代の英雄・豊臣秀吉といえば、「千成瓢箪」(せんなりびょうたん)の馬印で有名ですね。

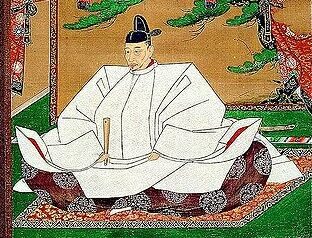

引用元ウィキペディアより

馬印とは、戦場で大将が自分の居場所を味方に知らせる目印のこと。現代でいえば、軍の司令官が立てる指揮旗のような役割を果たしていました。

戦国武将たちは皆、個性豊かな馬印を考案し、それが軍の士気を高める重要な要素にもなっていたのです。

→→→→→【豊臣秀吉とは何した人なのか】についてくわしくはこちら

千成瓢箪の馬印が生まれた背景

秀吉の瓢箪への愛着は、1567年の稲葉山城攻めに遡ります。

当時まだ「木下藤吉郎」と名乗っていた秀吉は、奇襲作戦で見事な働きを見せました。

この時、槍の先に瓢箪を付けて味方への合図に使ったところ、主君の織田信長がその機転を評価。

「今後は瓢箪を馬印として使うがよい」と許可したのです。

引用元ウィキペディアより

これが後の天下統一への第一歩となったわけですから、秀吉にとって瓢箪は幸運のシンボルだったのでしょう。

→→→→→【秀吉の天下統一までの道のり】についてくわしくはこちら

戦うごとに増えるひょうたん!いつしか千成ひょうたんに!

「戦いに勝つたびに瓢箪を増やし、ついには千個にもなった」

という千成瓢箪の逸話は、多くの人に愛され続けています。

しかし最近の歴史研究では、この話に疑問符が付けられています。

「引用元ウィキペディアより」

実際の戦場で描かれた屏風絵や当時の記録を見ると、秀吉の馬印には瓢箪が一個だけ描かれていることがほとんど。

どうやら「千成瓢箪」は、江戸時代以降に作られた美しい伝説のようです。

現代に受け継がれる瓢箪の象徴

千成瓢箪が史実かどうかはともかく、秀吉の瓢箪は、出世と勝利のシンボルとして現代まで愛され続けています。

愛知県名古屋市の常泉寺や滋賀県長浜市の史跡など、各地で秀吉ゆかりの瓢箪を見ることができます。

一介の足軽から天下人まで駆け上がった秀吉の生涯は、まさに瓢箪のように軽やかでありながら、しっかりと実を結んだ人生だったといえるでしょう。

まとめ

本日の記事をまとめますと

1,豊臣秀吉の馬印は千成瓢箪と呼ばれるもの。馬印とは、それをかかげることで、戦場での自分の存在と手柄を、主君にアピールするためのもの。

2,秀吉の馬印は、【1567年】の稲葉山城・攻略戦で手柄をたてた秀吉が、織田信長からもらったものといわれている。

3,秀吉は、戦いに勝利するごとに、馬印にひょうたんを加えて増やしていき、いつしか千成瓢箪と呼ばれるようになったといわれているが、これは江戸時代の創作という説がある。

以上となります。

本日は「レキシル」へお越し下さいまして、誠にありがとうございました。

よろしければ、またぜひ当サイトへお越しくださいませ。

ありがとうございました。

コメント