1467年に起こった応仁の乱(おうにんのらん)を、世界一わかりやすく簡単に解説いたします。

戦国時代が始まるきっかけとなった、11年間も続いた大乱・応仁の乱。

非常に複雑な、この応仁の乱の原因や結果・勝敗、その後を、超カンタンに解説いたします。

応仁の乱の原因は、権力争いと征夷大将軍の後継者争い。

その結果と勝敗は、勝者なしの引き分けだった!

歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。

どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。

この記事を短く言うと

- 「応仁の乱」とは、8代将軍「足利義政」の後継者争いと、「山名宗全」「細川勝元」の権力闘争」が発端となった戦い。

- 「応仁の乱」は、「山名宗全」と「細川勝元」が、「西軍」「東軍」に分かれて、11年も戦った戦乱。

- 結果として、この「応仁の乱」に勝者はいない。勝敗は「引き分け」。結局、誰も得しなかった・・・。

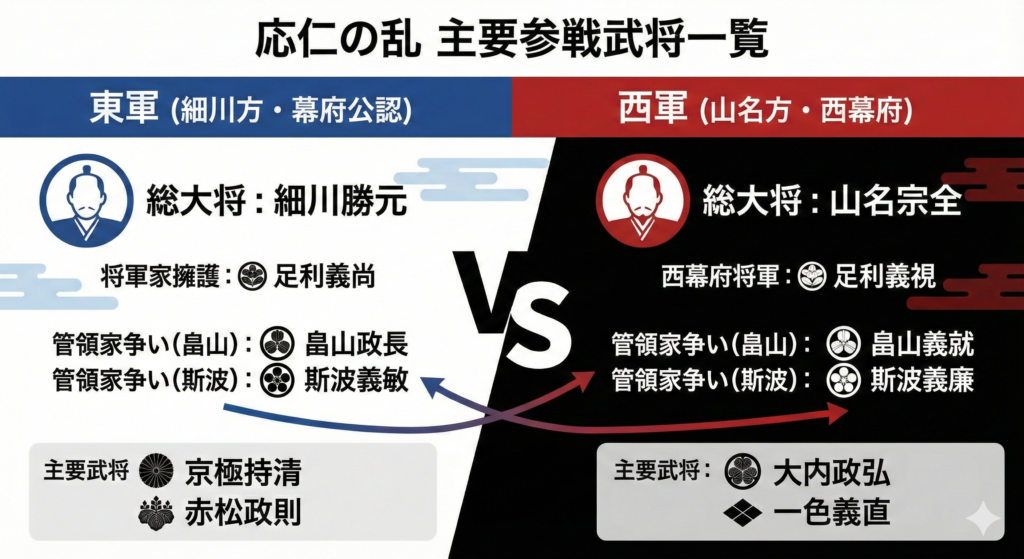

応仁の乱の人物相関図!山名宗全と細川勝元の勢力図

東軍と西軍の人物相関図

複雑極まりない応仁の乱の人物相関図を、必要な人物のみに限定し、極限までわかりやすく形にしたら、以下の通りとなります。

『西軍』

・山名宗全

・畠山義就

・大内政弘

VS

『東軍』

・細川勝元

・畠山政長

・足利義政

・足利義視

この図の人間関係をざっと解説いたしますと、

- 細川勝元は、山名宗全の娘婿で、ともに三管四職という室町幕府の重鎮だが、徐々に関係悪化

- 大内義弘も、山名宗全の娘婿で、良好な関係

- 畠山政長と畠山義就は、いとこ同士でライバル関係

- 足利義政と足利義視は、兄弟だが関係は複雑

とはいえ応仁の乱は複雑極まりないものなので、簡単に人物相関図をつくることは不可能です。

何が複雑なのか、応仁の乱について理解できるよう、以下で解説してまいります。

応仁の乱の勢力図

応仁の乱の勢力図は、以下のとおりです。

細川勝元がひきいる東軍は、青色です。

山名宗全がひきいる西軍は、黄色です。

黄色「西軍」・青色「東軍」

「引用元ウィキペディアより」

応仁の乱の原因

「応仁の乱」勃発の原因は、一言でいうと「権力争い」です。

このとき、日本を支配していたのは「足利尊氏」が開いた「室町幕府」。

その「室町幕府」のトップは「8代将軍」の「足利義政(あしかがよしまさ)」。

引用元ウィキペディアより

「足利義政」には、妻「日野富子」との間に、子供がいませんでした。

そのため義政は、後継者として自分の弟「足利義視(よしみ)」を指名するのです。

ところが「足利義視」を「次の征夷大将軍」とすると決めた直後に、予想外のことが起こります。

子供が出来ないと思われていた「足利義政」と「日野富子」の間に、息子「足利義尚(よしひさ)」が誕生したのです。

引用元ウィキペディアより

母「日野富子」は、息子「義尚」を可愛がり、次の「将軍」にしたいと考えます。

そのため「日野富子」は、強大な力をもつ武将「山名宗全」に、義尚を「次の将軍」とするための協力を要請。

対して弟「義視」も、権力者「細川勝元」に協力を頼みます。

9代目の征夷大将軍の座をかけて争う「足利義尚」と「足利義視」。

ここに「宗全・義尚」VS「勝元・義視」の対立が起こってしまったのです。

『西軍』

・山名宗全

・足利義尚

VS

『東軍』

・細川勝元

・足利義視

「応仁の乱」勃発の発端は、「足利義尚」と「足利義視」の「後継者争い」だったというわけです。

「義尚」VS「義視」の「後継者争い」が解決

対立する「足利義視」と「足利義尚」。

しかし、この「叔父甥」争いは、比較的すばやく解決します。

将軍「足利義政」は、次の将軍(9代)に弟「足利義視」を指名。

そして「足利義視」の次の将軍(10代)に、息子『足利義尚』をつけることとしたのです。

これで「足利義視」も「義尚」も、ともに「征夷大将軍」になることが出来ます。

さらに「足利義政」は、将軍を辞めたあとも弟「義視」や息子「義尚」の後見人として、強い権力を保持できるのです。

「義政」からすれば、これほど魅力的な解決方法はありませんでした。

これにより、「足利義視」と「足利義尚」の後継者争いは和解。

叔父と甥の争いは終結するのです。

「山名宗全」の野望!複雑化する戦い

「義尚」「義視」の争いが終わり、これで平和になるか・・・と思ったら「1人の男」がこれに納得せず、戦いをはじめようとします。

「山名宗全」です。

宗全は「足利義政」が、次期将軍「義視」「義尚」の後見人として権力を持ち続けることを嫌がったのでした。

なぜか?

じつは宗全、気が弱い「足利義視」を「将軍」にして、自分がその黒幕となって権力を掌握することをたくらんでいたのです。

つまり「足利義政」が権力を持ち続けることなど、宗全からすると絶対許せないことだったのです。

そのため、ライバルであった「細川勝元」を倒そうと準備を開始。

宗全は、各地の武将たちを次々と味方に引き入れ、戦いに備えていきます。

「山名宗全」は、「2人の武将」を味方に引き入れます。

猛将「畠山義就(よしつぐ)」と、西日本の大大名「大内政弘」です。

対して「細川勝元」は、畠山義就のライバル「畠山政長」を味方します。

さらに「細川勝元」は、将軍「足利義政」とその弟「義視」を味方に引き入れるのです。

『西軍』

・山名宗全

・畠山義就

・大内政弘

VS

『東軍』

・細川勝元

・畠山政長

・足利義政

・足利義視

この時、気の弱い「足利義視」は、突然「伊勢」へ逃亡。

その後、「義視」は「伊勢」から戻ってきて、あろうことか「東軍」から「西軍」の山名宗全へ寝返ってしまうのです。

東軍の総大将だった「足利義視」が、西軍へ寝返るとは、かなりの大事件です。

例えて言うなら「関ヶ原の戦い」で、東軍の総大将「徳川家康」が、東軍の武将たちを残して西軍「石田三成」に降伏してしまうようなもの。

『西軍』

・山名宗全

・畠山義就

・大内政弘

・足利義視(東軍を裏切り西軍へ)

VS

『東軍』

・細川勝元

・畠山政長

・足利義政

この「応仁の乱」はそれほど大きな衝突もないままに、グダグダ、だらだらと、7年も続いていくのでした。

ちなみに、上に用意した「勢力図」ですが、参戦した武将の数は、まだまだこんなものではありません。

しかし、あまりにも数が多いので、「主要人物」のみに絞りました。

ご了承くださいませ。

「山名宗全」と「細川勝元」の死!

「1467年」に始まった「応仁の乱」は、7年後の「1474年」に大きく動き出します。

1474年、「3つ」の大きな出来事が起こります。

1,8代将軍「足利義政」が引退。9代将軍「足利義尚」に将軍職をゆずる。

2,西軍の総大将「山名宗全」が病死。

3,東軍の総大将「細川勝元」が病死。

次の「征夷大将軍」の座を巡って争っていた「応仁の乱」。

弟「足利義視」が兄「足利義政」を裏切って「西軍」についたことで、「義視を9代将軍とする」という約束は、すでに無効となっていました。

そして「山名宗全」と「細川勝元」という両軍の総大将二人が、次々と死去。

「山名宗全」の後継者「山名政豊」と、「細川勝元」の後継者「細川政元」は、この「応仁の乱」を終わらせるため、講和の交渉を開始。

しかし、この講和に頑強に反対した「二人の男」がいました。

「大内政弘」と「畠山義就」です。

「応仁の乱」終結

どうして「大内政弘」と「畠山義就」は、講和に反対したのか?

「大内政弘」は、巨額の費用を使って、遠く「九州・山陰地方」から京都へ大軍団をひきいて遠征していました。

「何の利益もなく帰国」なんて「メンツ丸つぶれ」なことは出来なかったのです。

「畠山義就」はというと、ライバル「畠山政長」を倒さないことには、「応仁の乱」終結なんて受け入れられなかったわけです。

そんなとき、「応仁の乱・終結」へ動き出したのが「日野富子」です。

日野富子は、「大内政弘」に対して「ご褒美」として高い「官位」を与えて、「帰国する理由」を用意してあげます。

「官位」をもらって出世した「大内政弘」は、格好がついたので帰国。

「畠山義就」はというと、宿敵「畠山政長」が、すでに京都を去っていたため、京都にとどまる理由がなくなりました。

畠山義就は、宿敵「畠山政長」を追って、河内国(大阪府)へ移動。

1478年、「京都」で「約30万」の軍団が「約11年間」も戦い続けた「応仁の乱」は、京都から誰もいなくなったことで、ようやく終結したのでした。

「応仁の乱」とは何か!簡単にわかりやすく解説

応仁の乱(おうにんのらん)

1467年、「室町幕府・8代将軍・足利義政」の時代。1478年まで「約11年間」も続いた大乱です。

「応仁の乱」とは、いったい何なのか?

「誰と誰」の戦いなのでしょうか?

「山名宗全」VS「細川勝元」

簡単に言ってしまうと、「応仁の乱」はこの「山名宗全(やまなそうぜん)」と「細川勝元(ほそかわかつもと)」という、二人の武将の勢力争いから始まった戦い。

引用元ウィキペディアより

引用元ウィキペディアより

そしてこの二人がそれぞれに、味方を次々と増やしていったのです。

その結果、両軍の武将たちの思惑が絡み合い、「複雑」になっていくのでした。

以下に、その「思惑」や「応仁の乱の原因」などを解説していきますが、カンタンに理解できることを最優先としていますので、いくらか省略している部分もあります。

何卒ご理解をお願いいたします。

「応仁の乱」の結果!誰が「勝者」なのか?

「応仁の乱」の結果、勝者は誰だったのでしょうか?

「勝敗」は、どちらに軍配があがったのか?

勝敗は「引き分け」

勝者は「誰もいない」

となります。

この「応仁の乱」で、戦死した武将は1人もいません。

そして「得をした人」も、ほとんどいません。

参戦した人たちの「結果」や「その後」をまとめてみると、以下の通り。

・「足利義政」→引退

・「足利義視」→美濃国へ退去

・「足利義尚」→9代将軍に就任

・「山名宗全」→病死

・「細川勝元」→病死(暗殺説もあり)

・「大内政弘」→帰国

・「畠山義就」→帰国

結局、「応仁の乱」では誰ひとりとして得していません。

「大内政弘」だけは、出世できたわけですが、巨額の遠征費を使っているわけですから、大損しています。

「応仁の乱」に「勝者」はいない。

「勝敗は、東軍と西軍の引き分け」

と言ってよいのではないでしょうか。

とはいえ、強いて勝者をあげるなら、東軍でしょうか。

西軍は補給路を失い、もはや崩壊寸前でしたので、東軍が勝ったと言って良いかもしれません。

「応仁の乱」のその後!「戦国時代」の始まり

応仁の乱のあと、猛将「畠山義就」は「河内国」で暴れまわり、そんな権限もないのに「河内国」を支配してしまいます。

乱の結果として、「室町幕府」のチカラは急激に低下してしまいます。

もはや「室町幕府」が守っていたはずの「秩序」は崩壊していたのです。

「畠山義就」が「チカラ」で「河内国」を支配したことにより「チカラこそが正義」と考えられるようになります。

これが「戦国時代」の始まりです。

各地の「大名」たちは、それぞれの領地を支配して、敵の領地を奪い合う・・・まさに「力の時代」が到来することとなるのです。

「応仁の乱」が終わった「1478年」から、「豊臣秀吉」が天下統一する「1590年」まで、「112年」も、血みどろの戦いが続くこととなります。

「引用元ウィキペディアより」

ちなみに、足利義政の弟「足利義視」は、息子の足利義稙とともに美濃国へと退去していますが、その「足利義稙」は「足利義尚」の後継者として11代将軍に就任しています。

『応仁の乱』について「ひとこと」言いたい!

応仁の乱は、史上まれに見る無意味な戦争だった

「応仁の乱」、この戦いには、なにか意味があったのでしょうか?

誰も得をせず、ただただ京都が灰となってしまった・・・。

なんの意味もない戦いだったと言えるでしょう。

おもえば「室町幕府」は、戦乱が多すぎます。

「足利尊氏」が室町幕府をつくったとき、「南北朝の動乱」や「観応の擾乱(かんのうのじょうらん)」という戦乱が次々と勃発しています。

その約100年後に「応仁の乱」勃発。

そして「戦国時代」が始まるなど、室町幕府の時代にはろくなことがありません。

なぜなのでしょうか?

どうして室町幕府は、これほどまでに安定していないのでしょうか?

理由は簡単です。

「室町幕府」が「弱い」からです。

「室町幕府」は、「鎌倉幕府」や「江戸幕府」のような「強大な力」をもっていないのです。

「財力」も「軍事力」も、「室町幕府」はとても弱い。

そのため、大名たちが各地で争っていても、それをやめさせることが出来なかったのです。

人間は結局「強力な軍事力」がなくては、平和を維持することが出来ないのです。

「鎌倉幕府」は「元寇」という、世界最大の帝国「元」による侵略を阻止する「軍事力」をもっていました。

「江戸幕府」はというと、三代将軍「家光」の時代、「30万の大軍団」を、即座に動かせるだけの「軍事力」をもっていました。

たいして「室町幕府」はというと、そんな力はありません。

それどころか、「応仁の乱」で「30万の東西両軍」に、京都を火の海にされてしまう有様です。

「軍事力がないと、平和を維持できない」

この歴史の教訓を、今の日本人は、その身に刻み込むべきなのかもしれません。

参考文献・呉座勇一の著書「応仁の乱」

今回は、呉座勇一(ござ ゆういち)さんの著書「応仁の乱」を参考にさせていただきました。

応仁の乱について、これほどくわしく解説している本はないと思います。

応仁の乱を知るために、もっとも良い一冊であるため、おすすめさせていただきます。

まとめ

本日の記事をまとめますと

- 「応仁の乱」とは、8代将軍「足利義政」の「後継者争い」。そして「山名宗全」と「細川勝元」の権力闘争がきっかけ。

- 「応仁の乱」で、「山名宗全」と「細川勝元」は、それぞれ「西軍」「東軍」にわかれて戦った。

- この『乱』に勝者はいない。結果は「引き分け」。誰も得することはなかった。

- 「応仁の乱」から、112年にわたる「戦国時代」が始まることとなる。

以上となります。

本日は「レキシル」へお越し下さいまして誠にありがとうございました。

よろしければ、また当「レキシル」へお越しくださいませ。

ありがとうございました

「その他」関連記事

よろしければ以下のリンク記事も、お役立てくださいませ。

コメント

コメント一覧 (1件)

投稿の理由

「ホトトギス」に関して調べていると、文章中に出典「おくのほそ道」と表記されているではありませんか。間違いではないかと思い調べてみた。令和の時代は、「奥の細道」ではなく、「おくのほそ道」と書くらしい。残念ながら、最新の高校の教科書には何と書かれているかの確認は出来なかった。

物知りを自負している友人に聞いてみると、結論としては、「松尾芭蕉」が何と書いているかで決まるのじゃないの」という。今まで、松尾芭蕉が「奥の細道」と書いていたと思い込んでいた。

更に調べてみると、いろいろな変更点が書かれていた。「応仁の乱」の呼称が、「応仁・天明の乱」になった、「大化の改新」は、「646年」に変更されたとか、江戸時代の文化に「宝暦・天明の文化」が加わったとか、、、等々とても驚いた。レキシルは、どのように表記されているかを調べていて、この記事に行き着いた。

⑴採用されないと思うが

①「応仁・天明の乱」に関して、説明文を読んでみるとかなり説得力がある。文中にもあるように、「応仁の乱」は、11年間に及ぶ騒乱で、「応仁」の年号が付く騒乱は、僅かに3年、残りが「文明」という年号だから、「応仁・文明の乱」とすべきであるという主張に一理ある。

②京都市歴史史料館の2005年発行の文章にも、表題が「応仁・天明の乱」という記事がある。

③東京大学の山本博文教授が、2019年に「応仁・天明の乱」と記載されている記事がある。

⑵誤字(?)だと思います

「応仁の乱」のその後!の14行目に、義稙は足利義尚の後継者として11代将軍、、、とある。10代将軍だと思います。

⑶採用されなくても

「義尚」vs「義視」の、、、2行目に「しかし、」とあり、その後も「しかし、」と点がある。これは、男性の書いた記事に間違いないと思っていたら、文末に「ご了承くださいませ」とある。男性・女性のどちらだろう。

過去の経験からして「応仁・文明の乱」の採用は厳しいと思うが、せめてこういう説もあるという文章を入れてもらえば。

レキシルのコンセプトにある「古臭い情報より、新しい情報を提供する」という考えにも近づくと思うが、、、。