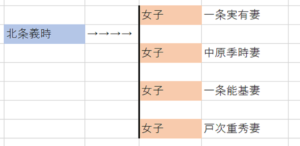

【北条義時】の子孫をザッと一覧にすると、以下のとおりです。

北条時宗、北条時行、足利義満、足利義昭、北条氏康・氏政・氏直、横井小楠、高倉健、足利惇氏

この記事では【北条義時の子孫】について、ひと目でわかるように家系図の画像つきで、カンタンに解説いたしました。

これを読めば、北条義時の子孫について、一瞬でわかります。

→→→→→『鎌倉殿の13人』登場人物・関連記事まとめはこちら

歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。

どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。

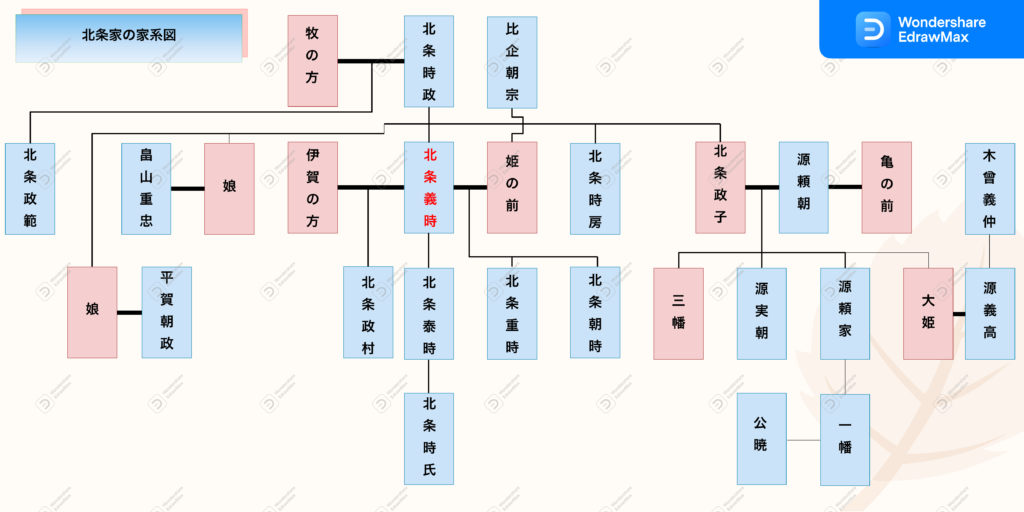

北条義時の家系図

2022年の大河ドラマ【鎌倉殿の13人】の主要な登場人物の家系図をご用意いたしました。

鎌倉幕府の第2代目執権である北条義時を中心とした家系図は、以下のとおりです。

北条義時

鎌倉幕府・第2代執権をつとめた人物。

伊豆国の小豪族・北条時政の次男として誕生。

姉・北条政子が源頼朝と結婚したことで、頼朝とともに武士による臨時政府・鎌倉幕府を誕生させる。

頼朝亡き後、梶原景時や比企能員との数々の権力闘争を勝ち抜き、武士の鑑と呼ばれた義兄弟・畠山重忠を死へと追いやった父・北条時政をも追放し、鎌倉幕府の実権を握る。

さらには日本全土を支配し君臨していた日本史上最強の帝王・後鳥羽上皇との【承久の乱】に勝利し、朝廷・天皇をも屈服させた。

平清盛が切り開き、源頼朝が土台をつくった武士の支配する日本という体制を盤石なものとした鎌倉の王。

北条政子

通称・尼将軍と呼ばれた源頼朝の妻。北条義時の姉。

平治の乱で父・義朝を殺害され、伊豆へ流罪とされた貴人・源頼朝と恋に落ちる。

父を殺した平家への復讐戦をすすめる頼朝を支える。

頼朝との間に

- 大姫

- 源頼家

- 源実朝

- 三幡

など4人の子供を授かる。しかし、頼朝の女癖の悪さには苦労したらしく、頼朝の愛人【亀の前】の邸宅を破壊するという過激さも見せた。

頼朝の死後は、弟・北条義時とともに鎌倉幕府を守り続けるが、自分が産んだ子供や孫の全てが亡くなってしまうという不孝に見舞われる。

後鳥羽上皇が弟の北条義時を倒せという命令を全国に発したとき、北条義時に味方するか、後鳥羽上皇に味方するかを迷う鎌倉武士に対して

「頼朝様の恩に報いよ」

という名演説を行い、圧倒的に不利だった承久の乱を、圧勝へと導いた。

弟・義時が亡くなると、あとを追うようにして亡くなる。

源頼朝

鎌倉幕府という武士が支配するいわば臨時政府を、日本で初めて誕生させた人物。

北条義時の姉・政子の夫にあたる。

征夷大将軍という役職に就任し、武士の頂点にのぼりつめた。

わずか13歳の頃、平治の乱と呼ばれる戦乱で、父・源義朝や兄・源義平を、平家のトップ・平清盛に殺害されたが、清盛の異母弟・家盛に瓜二つだったため、清盛の継母で家盛の実母・池禅尼から必死の除名嘆願を受けて、命は救われ伊豆へ流罪となる。

伊豆で軟禁生活を送っていた頼朝は、地元の豪族・伊東氏の姫・八重との間に千鶴丸という男児を儲けるが、平清盛の怒りを恐れた八重姫の父・伊東祐親によって、千鶴丸を殺害される。

その後、北条政子と出会った頼朝は、政子と結婚し、政子の父・北条時政の協力を得て挙兵。

初戦の石橋山の戦いでは惨敗したものの、房総半島で再起し、数万の大軍団を率いて敵を撃破。源氏代々の本拠地であった鎌倉に拠点を置く。

弟・範頼や義経を巧みに操り、鎌倉から一歩も動くことなく宿敵・木曾義仲や、父の仇であった平家を壇ノ浦の戦いで滅ぼす。

その後は奥州藤原氏も滅亡させ、日本全土を掌握。

征夷大将軍に就任して鎌倉幕府による支配体制を盤石なものとする矢先で、急死する。

その死因は今も謎に包まれており、病死・落馬による事故死・呪いなど、数多くの説が唱えられている。

北条泰時

鎌倉幕府3代執権。北条義時の長男。

鎌倉幕府の組織を整備し、御成敗式目という武士による最初の法律をつくった伝説的な人物。

鎌倉幕府の公式記録・吾妻鏡では、泰時は源頼朝の正統継承者とされている。

泰時の母親は【阿波局】と呼ばれる女性だが、阿波局が何ものなのかは不明。

大河ドラマ【鎌倉殿の13人】の時代考証を担当している歴史学者・坂井孝一氏は、泰時の母親を、頼朝の最初の妻だった【八重姫】ではないかと推理している。

陰謀や権力闘争を繰り返した祖父・時政や父・義時とは違い、温情をもって鎌倉幕府を運営し、御家人が守るべきルール・御成敗式目を制定して、武士のあるべき姿を定めた。

和田義盛との和田合戦においては、父・義時にかわって軍の指揮を取り、勝利。

承久の乱においては、鎌倉を動かずに後方支援に集中した父・義時に代わり、叔父・北条時房や息子・時氏とともに、大軍団を率いて後鳥羽上皇の軍と戦い圧勝した名将でもある。

父の死後、継母・伊賀の方が自分の息子・北条政村を執権にしようと画策するも、伯母・北条政子とともにそれを阻止。

まだ若かった異母弟・政村は泰時によって許された。

将来を期待されていた息子・時氏に先立たれ、孫の経時・時頼にあとを託し亡くなる。

源頼家

鎌倉幕府2代将軍。源頼朝・北条政子の長男。

北条義時の甥。

父・頼朝が亡くなると、そのあとを継いで鎌倉殿と呼ばれることになる。

鎌倉幕府の公式記録・吾妻鑑では、家来の妻を奪ったり、遊びくらしたりと、暴君として描かれている。

頼朝の乳母であった比企尼の一族・比企氏から支援を受けて、鎌倉幕府を支配しようとするも、実弟・源実朝と関係が深かった母・北条政子の実家・北条氏と対立する。

比企氏を味方につけた頼家だったが、重病により昏睡状態となる。

ところが瀕死の状態から目覚めてみると、妻の実家である比企氏は、祖父・北条時政に滅ぼされ、妻も息子の一幡も殺害されていた。(比企能員の変)

病気を理由に伊豆の修善寺へ幽閉されたのち、北条氏が放った刺客に殺害され、一生を終える。

奇しくも祖父・源義朝と同じく、入浴中に襲われ、亡くなったという。

源実朝

鎌倉幕府3代将軍。源頼朝・北条政子の次男。二代将軍・源頼家の弟。

北条義時の甥。

母は北条政子、育ての親は政子の妹・阿波局という、北条家と縁の深い生い立ちにより、北条家が鎌倉幕府の権力を握る切り札として利用された。

幼い頃から北条家の英才教育をほどこされ、積極的に政治にも参加するが、当時の日本を支配していた後鳥羽上皇に懐柔されることとなる。

和歌に熱中し、当時の日本でトップクラスの和歌の達人だった後鳥羽上皇に憧れ、心酔していく。

後鳥羽上皇もまた、そんな実朝を受け入れ、実朝を通じて鎌倉幕府を支配しようと目論む。

身体的な問題からか、それとも性的趣向によるものなのかは不明だが、若い頃から【子供ができない】ということがわかっていたらしく、忠誠を誓っていた後鳥羽上皇の子を、後継者として鎌倉幕府のトップにしようと画策する。

後鳥羽上皇に気に入られた実朝は、平清盛をはるかに超える異例の速度で昇進を重ね、ついには右大臣という位につく。

ところが、その式典をおこなった鶴岡八幡宮からの帰り道で、事件が起こる。

その日、鎌倉ではめずらしく大雪が降っていたという。

雪が降り積もる鶴岡八幡宮の石段を降りる実朝は

「親の仇はかく討つぞ(今こそ親の仇を討つ)」

と叫んで襲いかかってきた甥・公暁に惨殺されてしまうのだった。

この暗殺事件は、日本史上でも屈指の謎とされており、黒幕がいたのではないかといわれている。

- 「北条義時・黒幕説」

- 「三浦義村・黒幕説」

- 「公暁・単独犯行説」

- 「後鳥羽上皇・黒幕説」

など数々の説が唱えられているが、真相は今もはっきりしていない。

一幡

2代将軍・源頼家の長男。母は比企氏出身の愛妾・若狭局。

北条義時の姉・政子の孫にあたる。

母親の実家である比企氏の実家で成長する。

父・頼家のあとを継いで征夷大将軍・鎌倉殿となるはずであったが、比企氏とのつながりが深く、北条氏から危険視された。

頼家が重病により倒れると、その後継者となるはずだったが、そうなると外祖父となる比企能員の権力が強くなりすぎるため、それを嫌った北条時政によって比企能員は討ち取られる(比企能員の変)

その後、比企の館を北条軍が攻めたものの、一幡は母・若狭局に抱かれて逃げ延びた。

しかし、北条義時が差し向けた軍勢に囚われて殺害され、埋められたという。享年6歳。

公暁

2代将軍・頼家の次男または三男といわれる。母は猛将・源為朝の娘・辻殿とされるが、比企氏の娘である若狭局ともいわれている。(つまり兄・一幡の異母弟または同母弟にあたる)

一幡の弟。北条義時の姉・政子の孫。

出家して鶴岡八幡宮の別当となったが、叔父・実朝に子供がいないことから、自分こそが次の鎌倉殿であると自負していた様子。

ところが、乳母夫・三浦義村の子・駒若丸(三浦光村)から、次の鎌倉殿は後鳥羽上皇の子が就任する予定であると聞き、実朝暗殺を計画したのではないかと、歴史学者・坂井孝一氏は推測している。

「親の仇はかく討つぞ」

と叫んで、雪の中、鶴岡八幡宮の石段を降りてくる実朝を殺害し、隣にいた源仲章も殺害。(どうやら公暁は実朝を父・頼家の仇だと思っていたらしい)

その後、実朝の首を持って、乳母夫の三浦義村に対して

「次の鎌倉殿は私が相応しいので、そのように取り計らえ」

という使者を送る。ところが義村は北条義時にそのことを報告し、公暁討伐の部隊を派遣する。

公暁は三浦の迎えが遅いので、一人で三浦邸へ向かう途中、討伐部隊と遭遇。

敵を切り倒しながら、なんとか三浦邸へ到達し、塀を越えようとしたところで討ち取られたという。

祖父・源為朝に似たのか、かなりの猛者だったといわれている。

北条時政

伊豆の豪族。北条義時の父。

源頼朝の舅であり、鎌倉幕府初代執権。

平治の乱で敗北し、流罪となった源頼朝に娘・政子を嫁がせ、その後ろ盾となる。

頼朝につかえて、平家を滅亡に追いやり、鎌倉幕府の誕生にも貢献。

朝廷との交渉役など、難しい役目をこなし、当時は文字が読めないことが当たり前だった関東の武士の中でも珍しく、綺麗な文字を書くことのできた教養人だった。

非常にたくさんの子供に恵まれ、各方面に娘を嫁がせて、権力の土台をかためる。

ところが、牧の方(りく)という女性を妻としてむかえ、徐々に狂っていく。

政敵であった比企能員を騙し討ちにして殺害。さらにはその実行犯であり、自分が比企の殺害を命じた仁田忠常を口封じに殺害。

自分のひ孫にあたる一幡をも殺害し、激怒したその父・頼家をも暗殺。

娘婿で武士の鑑とうたわれた畠山重忠を無実の罪で殺害し、三代将軍・源実朝を追い落として、娘婿・平賀朝政を次の鎌倉殿に就任させようと画策。

これに激怒した北条義時は、姉の政子と協力して、実の父である北条時政を鎌倉から追放。

出家して伊豆へ戻った時政は、歴史の表舞台に戻ることなく、10年後に病死する。

牧の方(りく)

北条時政の後妻。北条政範の母。北条義時の継母。大河ドラマ【鎌倉殿の13人】では、【りく】という名前で登場。

京都の公家出身で、北条時政に嫁ぎ、北条家の後継者として期待された政範を産む。

しかし、政範が若くして病死してしまったため、三代将軍・実朝を追い落として、娘婿にあたる源氏の血筋・平賀朝政を次の鎌倉殿に就任させて、夫・時政の権力を維持させようと画策する。

ところがこの計画は、北条義時・政子によって阻止され、夫・時政は伊豆へと追放されることとなる。

その後、牧の方は京都で贅沢三昧の生活をしていたことが記録に残っている。

意外にも北条政子との関係は良好であったらしく、政子の夫・頼朝が亀の前と浮気していた事実を政子に知らせたのは、この牧の方だという。

北条時房

北条義時の弟。

畠山重忠の乱・和田合戦・承久の乱と、数々の戦を生き抜いた歴戦の猛者であり、和歌や蹴鞠にも精通した文化人だった。

甥・北条泰時とともに行動することが多く、承久の乱では泰時とともに東海道軍を率いて奮戦。

中山道の軍団を率いていた味方のはずの武田信光が、裏切って後鳥羽上皇軍に味方する気配を見せると、恩賞を餌にして裏切りを阻止するという離れ技をやってみせたという。

承久の乱のあとは、京都で六波羅探題として、甥・泰時とともに朝廷を見張る役割をつとめる。

兄・義時が亡くなると、三代執権となった甥・泰時を、執権の補佐役である連署として支える。

甥・泰時とは、二人三脚な関係だったわけではなく、主導権争いが絶えなかったというが、結果としては泰時をよく補佐した。

北条政範

北条時政・牧の方の息子。

北条義時の異母弟にあたる。

時政は、江間という分家を起こしていた義時ではなく、この政範を後継者にして北条家を継承させようと考えていたという。

しかし、若くして政範は病死してしまう。

息子を失い、年老いた夫に先立たれたあと、自らの立場が危うくなると考えた牧の方は、三代将軍・源実朝を追い落として、娘の夫であった平賀朝政を次の鎌倉殿に就任させようと画策したという。

畠山重忠

武蔵の国(現在の埼玉県・東京都)に領地を持っていた御家人。

北条義時の妹の夫であり、義兄弟にあたる。

その清廉潔白な性格から、武士の鑑とたたえられ、主君である源頼朝も絶大な信頼をおいた武者。

石橋山の戦いで挙兵した源頼朝に対して、当初は敵対していたが、のちに降伏し臣従した。

その敵対した行為が原因なのか、当初から頼朝に味方していた和田義盛たちよりも、鎌倉幕府での立場が低い。

妻の父・北条時政の娘婿・平賀朝政と、畠山重忠の息子・重保が口論したことがきっかけで、北条時政から謀反の疑いをかけられ、殺害される(畠山重忠の乱)

畠山重忠が謀反を起こしたという話を聞いた北条義時は、父・時政に反対して、重忠を殺すべきではないと主張するも、逆らいきれず、義時はついに重忠を討伐。

のちに畠山重忠の謀反の疑いが晴れると、重忠を信頼していた御家人たちは、重忠を殺害した北条時政を敵視。

義時と政子は協力して、時政を鎌倉から追放し、伊豆へ軟禁。

これにより時政の政治生命は絶たれ、追放から10年後に病死した。

伊賀の方(のえ)

北条義時の3人目の妻。北条政村の母親にあたる。2022年の大河ドラマ【鎌倉殿の13人】では【のえ】という名前で登場。

父親は御家人の伊賀朝光。

北条義時が、妻であった姫の前と離縁したのち、継室つまり後妻として伊賀の方をむかえた。

北条義時が病死すると、後継者を自らが出産した五男・政村を後継者として執権に就任させようとする。

ところが、これを察知した北条政子により、義時の後継者は北条泰時と定められ、伊賀の方の目論見は失敗。(伊賀氏の変)

これにより、伊賀の方は伊豆の北条の領地へ流罪となり、その数ヶ月後に病死したと考えられている。

しかし、伊賀の方の謀反は、北条政子によるでっちあげともいわれている。

承久の乱で後鳥羽上皇に協力した僧侶・尊長が、壮絶な尋問を受けているときに

「伊賀の方が、夫・北条義時を殺した薬を使って、私のことも早く殺せ」

と叫んだというが、真相は定かではない。

姫の前(ひな)

北条義時の正室。二人目の妻。

義時の次男・北条朝時と、三男・北条重時の母にあたる。

2022の大河ドラマ【鎌倉殿の13人】では、【ひな】という名前で登場しています。

源頼朝の乳母(育ての親)にあたる比企尼の子・比企朝宗の娘が、この姫の前である。比企能員の姪にあたる。

とても美しく、何度も義時からラブレターを送られたが全く振り向かず、見かねた頼朝が仲裁して、義時に嫁いだという。

結婚の際に義時は、「決して離婚しません」という誓いの文章を書いたとされている。

実際には、頼朝の死後に予想されていた北条氏と比企氏の権力闘争を未然に防ぐために、頼朝の策略により、北条と比企のあいだで結ばれた政略結婚だったと考えられる。

比企能員の変により、比企氏が滅ぼされると、誓いを破って義時と離縁し、新三十六歌仙の一人であった歌人・源具親と再婚し、源輔通を産んでいる。

この再婚は、北条義時の配慮によるものと考えられる。

亀の前

源頼朝の側室。愛人。

頼朝に寵愛されたが、その存在が北条政子に知られると、激怒した政子は後妻打ちと呼ばれる風習にしたがって、亀の前の邸宅を襲撃し破壊したという。

これを知った頼朝は激怒し、亀の前の邸宅を襲撃した牧宗親を呼び出して髪を切り落として辱めたという。

ところが今度はこの牧宗親への仕打ちに対して、政子とその父・時政が激怒し、伊豆へ閉じこもってしまう。

亀の前はその後も頼朝の寵愛を受けたが、再び政子の逆鱗に触れ、その後消息不明。

政子が激怒した理由としては、嫉妬深かったわけではなく、頼朝が別の女性を寵愛すると、身分が低い政子や実家の北条家が没落すると考えたためだという。

木曾義仲

源頼朝のいとこ。同時に頼朝のライバルにあたる人物。本名は源義仲。

義仲の父・義賢は、実の兄であり頼朝の父である源義朝と家督争いを起こし、殺害されてしまう。

斎藤実盛という武将に助けられ、木曽谷で匿われた義仲は成長し、源氏一族の宿敵である平家打倒を志し、信濃・木曽谷から京都を目指す。

そこで背後の鎌倉にいた宿敵・源頼朝に長男・義高を人質として送り、講和。

ところが、京都から平家を追い払った義仲だが、軍団の京都での乱暴狼藉を抑えられず、後白河法皇と対立。

ついには味方からも見放され、最期は源義経との粟津の戦いで敗北し、戦死する。

源義高

木曾義仲の息子。頼朝の長女・大姫の許嫁。

頼朝と義仲の和平をまとめるための人質として、鎌倉へ預けられたが、表向きは頼朝の長女・大姫の許嫁として鎌倉へ来ている。

ところが、父・義仲が、頼朝の命令を受けた源義経によって討たれると、立場が一気に危うくなる。

父を殺され、復讐に燃える義高を危険視した頼朝は、その殺害を命じるものの、大姫の協力により義高は逃亡。

ところが逃げきれず、御家人・藤内光澄によって討たれてしまう。享年12歳。

大姫はその死を嘆き、病気で伏せってしまい、これに激怒した北条政子によって、藤内光澄は処刑。

鎌倉の常楽寺には、義高のものとされる首塚が残っている。

大姫

源頼朝と北条政子の長女。北条義時の姪。

木曾義仲の息子・源義高と婚約したが、父を殺害された義高が源頼朝に討たれそうになると、大姫は父に逆らい、義高を逃がそうとする。

ところが義高が亡くなると、その後大姫は、一切の縁談を拒絶。

ときの天皇であった後鳥羽天皇や、最高位の公家との婚姻も断り、若くして病死。

最期まで義高への愛を貫いた大姫は、義高と同じ鎌倉・常楽寺に眠る。

三幡

源頼朝と北条政子の次女。北条義時の姪。

若くして亡くなった姉・大姫の代わりに、後鳥羽天皇との婚姻をすすめられた。

ところが、幸薄く、若くして病死したという。

三幡の病死により、頼朝による天皇との婚姻計画は破綻した。

北条朝時

北条義時の次男。正室・姫の前の最初の子。

義時の後継者は、側室の子であった北条泰時だったが、実際には正室の子である朝時が北条家の正当な後継者であり、祖父・北条時政が住んでいた鎌倉・名越にある邸宅を継承したため、名越朝時と呼ばれた。(時政は、朝時を北条家の後継者にしようとしていた説がある)

三代将軍・源実朝に仕えた女官の所へ忍び込んで、激怒した義時から一時絶縁されるが、その後許されて、和田合戦や承久の乱で、兄・泰時とともに奮戦。

兄・泰時とは普段は疎遠で、生前は泰時と朝時のあいだで、北条家の主導権争いが暗に行われていたのではないかと考えられている。

泰時が亡くなると同時に出家したというが、その出家は兄と疎遠だったためか、周囲を驚かせたという。泰時の死から3年後に朝時も死去。

その死後、息子たちは次々と失脚。光時・時幸は宮騒動と呼ばれる事件で失脚し、時章・教時は二月騒動で八代執権・北条時宗によって死に追いやられている。

実母・姫の前と源具親の次男で異父弟にあたる源輔時を猶子としている(猶子とは、家督・財産の相続を目的としない養子のこと)

北条重時

北条義時の三男。姫の前の二人目の子であり、極楽寺流北条家の祖。

兄・泰時と権力闘争を暗に繰り返した次兄・朝時とは違い、重時は兄・泰時を支える姿勢を貫いた。

承久の乱後につくられた朝廷監視のための京都の機関・六波羅探題の責任者を長年務め、その優れた統治により、京都の御家人による問題は激減したという。

兄・泰時の孫にあたる5代執権・北条時頼を補佐するため、執権の補佐役である連署に就任。

娘が北条時頼に嫁ぎ、8代執権となる北条時宗を産んでいる。

浄土宗を信仰しており、常に民を大切にする統治を行い、福祉救済措置などにも熱心で、北条時頼を批判し、浄土宗を過激に批判した僧侶・日蓮も、北条重時を「立派な人物」と評価していた。

連署の役を異母弟・北条政村に譲り、引退。

吾妻鏡には、トイレで怪異によって危篤に陥ったと記されているが、一時回復し、5ヶ月後に亡くなった。

孫が足利家に嫁いでおり、室町幕府の初代将軍・足利尊氏と直義の兄弟は、重時の孫の孫にあたる。

北条政村

北条義時の五男。継室・伊賀の方の息子。

義時の死後、母・伊賀の方が、政村を執権にしようとする騒動が起きるが、北条政子と泰時によって阻まれ、伊賀の方は流罪となる。

ところが政村は、兄・泰時の温情によって罪を問われなかった。

泰時が亡くなると、兄・重時とともに幕府を支えた。

北条得宗家の正当後継者であった北条時宗が、まだ若かったため、中継ぎとして7代執権に就任。

大国・元(モンゴル帝国)からの従属要求の国書への対処を、時宗とともにつとめた。

時宗が8代執権に就任すると、連署としてそれを補佐し、元寇という日本最大の国難に対処した。

北条時氏

北条泰時の長男。北条義時の孫。4代執権・経時、5代執権・時頼の父。

承久の乱に参戦し、父・泰時とともに奮戦。

承久の乱の激戦・宇治川の戦いでは、苦戦する幕府軍を率いて戦い、父・泰時から

「宇治川を渡って敵に突っ込み戦死してこい」

という壮絶な命令を実行し、乱戦の中で生き残ったという。

戦後、敗北した後鳥羽上皇がいる部屋に押し入り、弓の端で御簾をめくりあげ

「あなた様は流罪となられました。御簾の内よりお出でくださいませ。」

と言ったという。

将来を有望視されていたが、父・泰時より先に病死。

平賀朝政

北条時政と牧の方の娘婿。北条義時の義弟にあたる。

源頼朝と関係が深く、頼朝の乳母である比企尼の娘が母であり、源氏の一族であり頼朝の信頼厚かった平賀義信を父にもつ。

畠山重忠の乱の発端となった人物であり、畠山重忠の息子・重保と、原因は不明ながらも口論をし、そのことを妻の父・北条時政に告げ口して、畠山重忠に謀反の濡れ衣を着せて、死に追いやったと考えられている。

北条時政の子・政範が亡くなると時政と妻・牧氏は、権力を保持するために、三代将軍・実朝を廃して、次の鎌倉殿に祭り上げようと画策するが、北条義時・政子に阻止される(牧氏事件)

その後、京都にいた平賀朝政は、北条義時が差し向けた追手に追いつめられ、自害したという。

討伐軍が差し向けられたと聞いても驚かず、落ち着いた様子であったと記録されている。

北条義時と源頼朝・北条政子の関係とは?

北条義時は、鎌倉幕府をつくった征夷大将軍・源頼朝の妻・北条政子の弟にあたります。

つまり北条義時は、源頼朝からすると、義理の弟にあたるというわけです。

北条義時は、源頼朝の死後、鎌倉幕府の事実上のトップに就任します。

その後、日本を支配していた鎌倉幕府は、1333年に後醍醐天皇や足利尊氏に滅ぼされるまでの約150年間、北条義時の子孫がトップとして君臨することとなるのです。

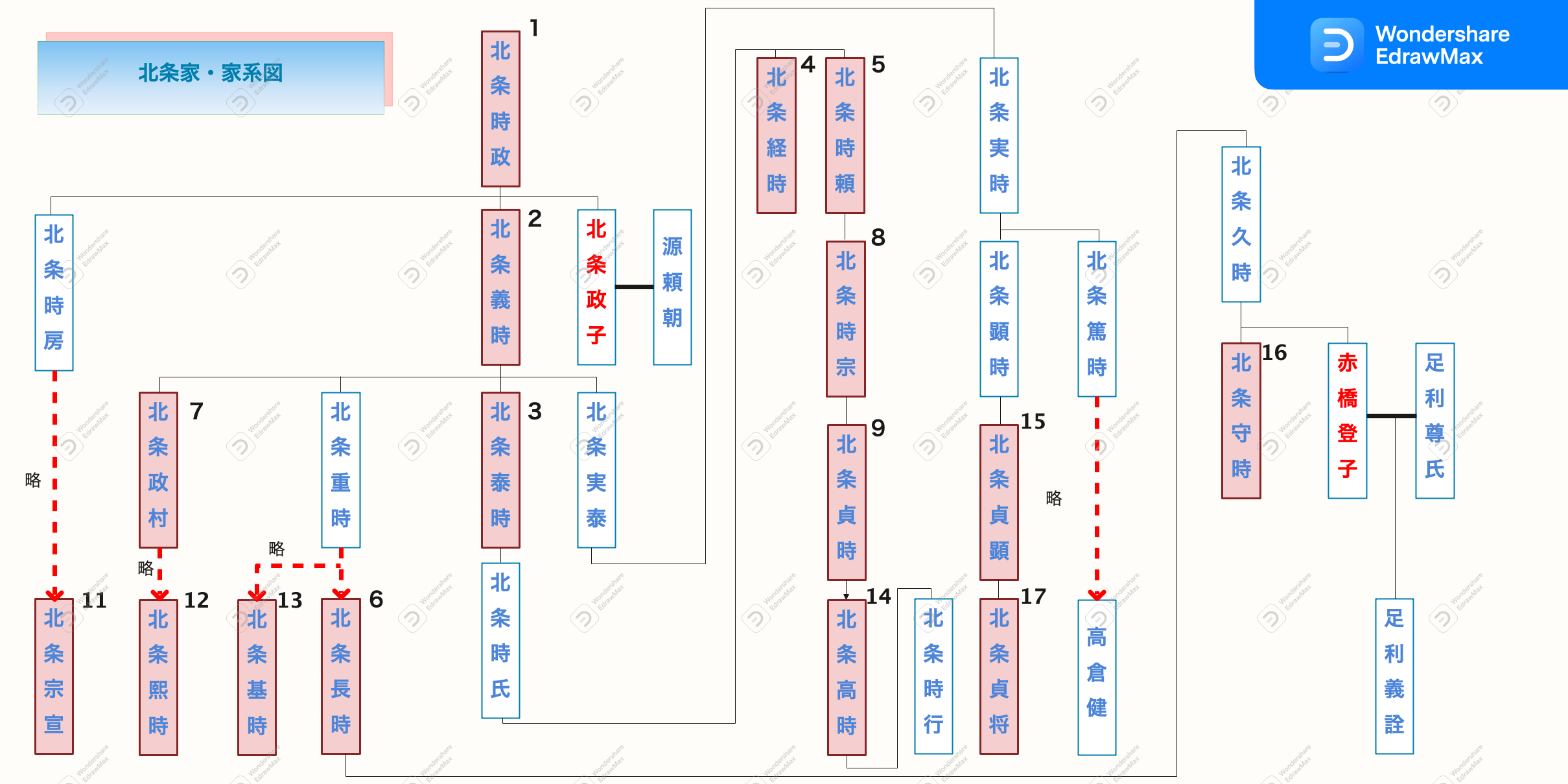

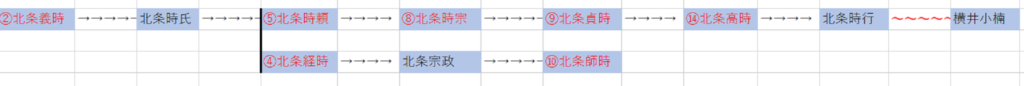

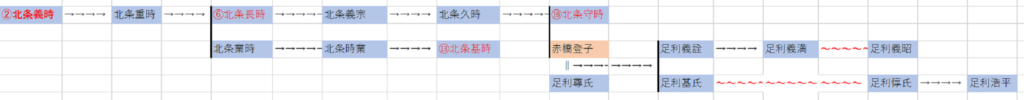

北条義時の子孫

北条義時の子孫は誰?

以下に、北条義時の子孫たちの家系図をご用意いたしました。

名前の横に数字が表示されている人物は、初代・北条時政から始まる鎌倉幕府のトップである征夷大将軍に次ぐナンバー2の地位【執権】に就任した人物を表しています。

名前の前に表示されている数字は、初代執権から最後の17代目執権までの順番を意味しています。

北条義時は、北条時政の息子であり、蒙古襲来いわゆる元寇(蒙古襲来)を食い止めた8代目執権・北条時宗の先祖です。

また、北条義時の子孫には、室町幕府をつくった足利尊氏と戦った北条時行がいます。

のちほどくわしく解説しますが、その北条時行の子孫が、明治維新の功労者である横井小楠だといわれています。

さらに、鎌倉幕府を滅ぼして室町幕府をつくった足利尊氏や、その孫・足利義満もまた、北条義時の子孫にあたる人物なのです。

北条義時の妻と子供たち

北条義時には、阿波局という妻がいました。(ちなみに、頼朝の弟・阿野全成の妻だった【北条義時の妹】の名前も阿波局という)

その阿波局との間に生まれたのが、北条泰時です。

北条泰時は、のちに三代目の執権となって鎌倉幕府を支配する人物です。

泰時は、御成敗式目という、後世の武士の世で長くつかわれることとなる、いわば【武士の法律】をつくった人物です。

北条義時にはその他にも数多くの側室と子どもたちがいました。

その中でも北条政村という人物は、鎌倉幕府の第7代目の執権となっています。

北条政村は、8代目の執権・北条時宗と一緒に、世界最大の帝国・元の侵略(元寇・蒙古襲来)を防いだ人物です。

その他にも、北条義時には複数の側室がいたため、たくさんの娘がいました。

北条義時の子孫たち一覧

北条義時の子孫の中で、もっとも有名な人を一覧にすると、以下のとおりです。

- 北条時宗

- 北条時行

- 足利義満

- 足利義昭

- 北条氏康・氏政・氏直

- 横井小楠

- 高倉健

- 足利惇氏

北条時宗

鎌倉幕府の8代目執権・北条時宗は、北条義時の孫の孫にあたります。

8代目執権・北条時宗といえば、1274年と1281年の二度にわたって日本をおそった世界最大の帝国・元(モンゴル帝国)の侵略を防いだ人物です。(元寇)

北条時宗は、18歳の若さで鎌倉幕府の事実上のトップである執権に就任し、日本最大の危機である元寇に対処したのです。

北条時行

北条時行も、北条義時の子孫です。

北条時行とは、鎌倉幕府最後の得宗である北条高時の息子です。

得宗とは、北条義時の法名です。つまり北条義時は出家して、得宗という名前を名乗っているのです。

それ以来、北条義時の直系子孫たち、つまり北条家の本家は、【北条得宗家】と呼ばれるようになるのです。

北条高時は、鎌倉幕府を支配していた最後の得宗なのです。

高時は、足利尊氏や新田義貞、そして後醍醐天皇や楠木正成らに攻められ、鎌倉幕府の滅亡と同時に亡くなっています。

高時の息子である北条時行は、諏訪へ逃亡して、父・高時の仇を討つために挙兵。

室町幕府をつくったカリスマ・足利尊氏を相手に、なんと三度も鎌倉を奪還することに成功しているのです。

ちなみに北条時行は、週刊少年ジャンプに連載されている人気マンガ【逃げ上手の若君】の主人公です。

足利義満

鎌倉幕府の次に日本を支配した臨時政府・室町幕府の三代将軍・足利義満もまた、北条義時の子孫にあたります。

《足利義満》

引用元ウィキペディアより

足利義満といえば、室町幕府の最盛期をつくりあげた日本の歴史上でも屈指の権力者です。

足利義満の祖父・足利尊氏は、北条義時の子孫である北条家を滅ぼした人物です。

なぜ、鎌倉幕府を滅ぼした足利尊氏の孫が、北条義時の子孫なのでしょうか?

実は、鎌倉幕府の最後の執権である北条守時の妹である赤橋登子が、足利尊氏と結婚しているのです。

赤橋登子は、足利尊氏の息子である室町幕府の二代将軍である足利義詮を産んでいます。

それどころか、実は足利尊氏の先祖である足利家は、鎌倉幕府の執権である北条家から、なんども妻を迎えているので、足利尊氏にも北条家の血が流れているのです。

足利尊氏の祖母は、北条義時の曾孫です。つまり足利尊氏は、北条義時の【孫の孫の息子】にあたるのです。

室町幕府の歴代将軍には、北条義時の血が流れているということです。

足利義昭

室町幕府15代目・最後の将軍である足利義昭もまた、北条義時の子孫に当たります。

足利義昭といえば、織田信長の支援を受けて征夷大将軍に就任した人物です。

その後、足利義昭は織田信長と対立し、京都から追放されています。

1573年、織田信長によって足利義昭が京都から追放されたことにより、室町幕府は滅亡したと考えられています。

足利義昭はその後、各地の戦国大名に協力を要請して、織田信長包囲網をつくりあげて、信長を追いつめたものの、敗北。

信長は1582年に、足利義昭の元部下だった明智光秀によって、本能寺の変で討たれます。

その後、足利義昭は豊臣秀吉につかえ、1597年に亡くなっています。

北条氏康・氏政・氏直

北条義時が生きた平安時代から鎌倉時代、その約300年後の戦国時代に、関東を支配した後北条氏(ごほうじょうし)と呼ばれた戦国大名の一族がいました。

- 初代・北条早雲

- 2代・氏綱

- 3代・氏康

- 4代・氏政

- 5代・氏直

彼らは5代100年に渡って関東を支配していました。

鎌倉幕府の執権をつとめた北条義時の一族である北条氏と区別するために、後北条氏または小田原北条氏と呼ばれました。

後北条氏は、二代目の北条氏綱の時代から、それまでの【伊勢】という苗字をあらためて、【北条】という苗字を名乗るようになりました。

北条氏綱たち後北条氏が、なぜ北条という苗字を名乗り始めたのかというと、彼らが支配した関東では、北条氏の影響力が強く残っていたために、北条氏を名乗ったほうが支配するのに都合がよかったからと考えられています。

当時、関東は室町幕府の征夷大将軍・足利氏の一族が、鎌倉公方と名乗って支配していました。(公方とは、将軍のこと)

この鎌倉公方を補佐していたのが、関東管領というNo.2の地位にいた上杉氏です。

実は、鎌倉公方と呼ばれた足利氏や上杉氏は、もともと関東を支配していた鎌倉幕府の執権だった北条氏を滅亡させて、関東を奪い取った過去があるのです。

そのため、鎌倉公方や上杉氏と関東の支配をめぐって争っていた北条氏綱は、彼らの宿敵である北条氏を名乗ることで、関東支配の正当性を主張しようとしたのです。

これまでは、【北条義時たち北条一族と、北条早雲たち後北条氏には、血縁はない】と考えられていました。

しかし、とある研究では、二代目の北条氏綱の妻であった養珠院という女性が、北条義時の子孫であった可能性が浮上しているのだとか。

そのため、北条義時の子孫かもしれない養珠院の息子・北条氏康と、その息子・氏政、孫の氏直は、北条義時の血を引く子孫であるかもしれない、というわけです。

《北条氏康》

「引用元ウィキペディアより」

北条氏康は、武田信玄や上杉謙信・今川義元・徳川家康ら名将たちと互角に戦った名将で、相模の獅子と呼ばれた人物です。

氏康の息子・北条氏政は、1590年に豊臣秀吉の大軍団に敗北し、切腹。(小田原征伐)

氏直も秀吉に敗北して、高野山へ送られましたが、そのあと1万石の領地を与えられ、明治時代まで北条家の家門を存続しています。

ただし、北条氏康ら小田原北条氏(後北条氏)とよばれる戦国大名が、北条義時たち鎌倉幕府の執権北条氏と血がつながっているのかという点について、歴史学者の小和田哲男先生は、否定しておられました。

やはり、血縁があるという説はあるものの、可能性は低いと思われます。

横井小楠

明治維新に功績を残した10名の人物【維新十傑】の一人に数えられている横井小楠もまた、北条義時の子孫と考えられます。

≪横井小楠≫

『引用元ウィキペディア』

横井小楠の正式な名前は、北条平四郎時存といいます。

実は横井小楠は、足利尊氏に抵抗をつづけた北条時行の子孫だと、自ら主張していたのです。

横井小楠といえば、国是七条という国家の基本方針をつくったことで有名です。

この横井小楠がつくった国是七条が、のちに坂本龍馬がつくった船中八策(せんちゅうはっさく)の元となり、のちの明治政府の基本方針になっています。

ちなみに維新十傑とは、以下の10名のことです。

- 横井小楠

- 西郷隆盛

- 大久保利通

- 木戸孝允

- 小松帯刀

- 大村益次郎

- 前原一誠

- 広沢真臣

- 江藤新平

- 岩倉具視

維新十傑とは、徳川家康がつくった江戸幕府を倒し、明治新政府という新しく日本を支配する政府をつくりあげたことに功績のあった10名です。(明治維新)

俳優・高倉健

日本を代表する俳優・高倉健さんも、北条義時の子孫であるといわれています。

北条義時のひ孫にあたる北条篤時の子孫が、高倉健さんなのだといわれています。

1333年、北条篤時は新田義貞に鎌倉を攻撃され、北条家のトップであった北条高時とともに自害して亡くなっています。

その後、北条篤時の子どもたちが、現在の山口県を支配していた大大名・大内氏の部下となり、その子孫が北九州で【小松屋】という両替商を経営してお金持ちになったといわれています。

彼らはその後、【小田】という名前を名乗ります。

高倉健さんの本名は、【小田剛一】さんです。

高倉さんは、先祖の北条氏がまつられている鎌倉の宝戒寺を、なんどもなんども訪れたといわれています。

また、鎌倉幕府が滅亡した際に、北条高時や篤時が自害した、東勝寺跡の【腹切やぐら】には、高倉健さんの名前が刻まれた塔婆があったそうです。

北条篤時は、知識人として有名だった父・北条実時(さねとき)は、数多くの書物をあつめて、金沢文庫と呼ばれる書物の倉庫をつくったことで有名です。

足利惇氏

北条義時の子孫には、第5代東海大学の学長をつとめた足利惇氏という人がいます。

この方は1983年(昭和58年)にお亡くなりになられています。

足利惇氏さんは、足利尊氏と結婚した北条氏の女性・赤橋登子の子孫にあたります。

足利尊氏と赤橋登子の次男である足利基氏の子孫が、足利惇氏さんなのです。

足利基氏の子孫は、江戸幕府につかえ、喜連川藩という藩を支配し、明治をむかえました。

足利惇氏さんがなくなったあと、足利家は甥の足利浩平さんが継承しておられます。

北条義時の生涯年表

北条義時は、1163年に生まれ、1224年に亡くなっています。

その生涯を、ザッと年表でまとめてみました。

- 1163年(1歳)北条義時誕生

- 1180年(18歳)源頼朝が挙兵

- 1180年(18歳)石橋山の戦い

- 1185年(23歳)あしやうらの戦い

- 1185年(23歳)平家滅亡

- 1185年(23歳)鎌倉幕府成立

- 1189年(27歳)源義経死去

- 1189年(27歳)奥州合戦

- 1192年(30歳)姫の前と結婚

- 1192年(30歳)頼朝征夷大将軍就任

- 1199年(37歳)源頼朝死去

- 1199年(37歳)十三人の合議制開始

- 1199年(37歳)梶原景時の変

- 1203年(41歳)比企能員の変

- 1203年(41歳)源実朝が将軍就任

- 1204年(42歳)義時が相模守となる

- 1204年(42歳)源頼家・暗殺

- 1205年(43歳)畠山重忠の乱

- 1205年(43歳)牧氏事件

- 1205年(43歳)義時の子・政村誕生

- 1212年(50歳)次男・朝時を絶縁

- 1213年(51歳)和田合戦

- 1216年(54歳)左京大夫となる

- 1219年(57歳)源実朝暗殺

- 1221年(59歳)承久の乱

- 1224年(62歳)死去

北条義時の功績とは何か?義時は何をした人なのか

北条義時という人は、承久の乱と呼ばれる、日本の歴史でもっとも重要な戦争に勝利するという功績を残した人です。

言いかえると、

北条義時は

それまで【お公家さんが支配していた日本】を

承久の乱という戦いでお公家さんに勝利したことによって

【お武家さん(武士・サムライ)が支配する日本】へと生まれ変わらせた人物

なのです。

日本という国は、源頼朝や北条義時が生まれるまで、約1000年ものあいだ、天皇やお公家さんが支配する国でした。

天智天皇が乙巳の変で蘇我入鹿を暗殺して権力をにぎり、その後はお公家さんの藤原道長や、白河法皇や鳥羽法皇などの上皇が、圧倒的な権力をにぎって日本を支配してきたのでした。

天皇やお公家さんが日本を支配すると、彼らは【自分にとって都合の良い政治】を行うようになります。

彼ら権力者は、自分たちが豊かになるように、自分たちにとって都合の良いように、日本という国を経営していったのです。

そんなお公家さんが支配する日本のなかで、武家・武士・サムライと呼ばれる人々が、何をしていたのかというと、お公家さんにこき使われるボディーガードでしかありませんでした。

当時の武士には、なんの権力もなかったのです。

天皇やお公家さんが、自分にとって都合の良い政治をおこなう中で、武士たちは貧しくて不公平な生活をさせられていました。

そんなときに、平清盛という人物が登場します。

彼は、武士として初めて、日本を支配して、武士たちにとって都合の良い政治をおこなった人物でした。

ところが、そんな天才・平清盛も急に亡くなってしまい、清盛のライバルだった源頼朝が、今度こそ自分たち武士にとって都合の良い政治をおこなおうと考えて、鎌倉幕府という臨時政府をつくりあげたのです。

鎌倉幕府という臨時政府をつくって、自分たちにとって都合の良い政治をおこなおうとする武士を、お公家さんは憎んでいました。

当然です。もともとお公家さんは、朝廷という【本来の政府】で政治をおこない、権力を独占していたのに、幕府という臨時政府をつくられて、権力を奪われたのですから。

そんなお公家さんのリーダーだった後鳥羽上皇が、北条義時と鎌倉幕府を倒して、日本の支配者になろうとしました。

このとき、後鳥羽上皇と北条義時のあいだで起こった戦いが、承久の乱なのです。

当時、だれもが「北条義時は後鳥羽上皇に絶対に勝てない」と考えていました。

ところが鎌倉幕府のリーダーであった北条義時は、この予想をくつがえして、後鳥羽上皇がひきいる朝廷軍に圧勝したのです。

承久の乱に敗北したことで、それまで日本を支配していた朝廷という本来の政府は、完全に力を失ってしまいます。

そして鎌倉幕府という臨時の政府が、日本を支配することになったのです。

北条義時が承久の乱で勝利して朝廷の力を失わせたことによって、1868年の明治維新で江戸幕府が滅亡するまで、日本はサムライが支配する国になったのです。

義時という人は、承久の乱で勝利したことで、それまで1000年のあいだ続いた【天皇とお公家さんが支配する日本】を、【武士が支配する日本】へと生まれ変わらせた人物なのです。

承久の乱を、現代に例えていうならば、警察が関東の広域暴力団の組長(北条義時)を全国指名手配にし、すぐに逮捕されるだろうと思っていたら、組長と組員が逆に警察本部を襲撃して、警察庁長官どころか内閣総理大臣(後鳥羽上皇)まで倒してしまったようなものです。

(人気漫画【ワンピース】で例えてみると、北条義時は、日本を支配していた天竜人(天皇・お公家さん)を、承久の乱という戦争で倒し、それまでひどい目にあわされていた武士たちを救い、武士達が日本を支配する体制をつくりあげた人物なのです。)

北条義時の逸話・エピソード

北条義時の【恋愛エピソード】

北条義時と、その妻である姫の前には、面白い恋愛エピソードがあります。

源頼朝につかえていた姫の前は、大変美しく、頼朝もとても気に入っていたといいます。

そんな姫の前に対して、義時は一年にわたって何度も何度もラブレターを送り続けたのだとか。

それでも姫の前は、義時を少しも相手にしなかったといいます。

これを見ていた頼朝は、義弟である義時をかわいそうに思ったのか、義時と姫の前を結婚させてあげたのです。

このとき頼朝は、義時に

「絶対に離婚しません」

という約束の手紙を書かせたといいます。

この姫の前は、義時の次男・朝時と、三男・重時を産んでいます。

ところが1203年、比企能員の変が勃発。

比企とは、姫の前の実家のことです。

姫の前の夫・北条義時は、妻の実家である比企氏を、大軍団で攻撃し、滅ぼしたのでした。

その後、姫の前と北条義時は離婚。

姫の前は京都へ移住し、歌人として有名な源具親という男性と再婚しています。

北条義時が八重姫と結婚した伝説

北条義時には、源頼朝の妻だった女性【八重姫】と結婚したという伝説があります。

源頼朝は、伊東祐親(いとうすけちか)の三女・八重姫とのあいだに、千鶴丸という男の子をもうけました。

ところが、頼朝と娘が子供をつくったことを、平家に知られることを恐れた伊東祐親は、千鶴丸を川に沈めたといわれています。

その後、八重姫は頼朝と引き離されたのです。

千鶴丸の菩提を弔うためにつくられた最誓寺というお寺には

「八重姫は、千鶴丸を失ったあと、江間小四郎と再婚した」

という言い伝えがあるのだとか。

江間小四郎とは、北条義時のことです。

義時は、頼朝と別れた八重姫を、妻としてむかえたといわれているのです。

【承久の乱】の開戦前夜・義時は落雷にビビっていた

北条義時の人生で最大の見せ場だった1221年の【承久の乱】直前、義時は自宅に落ちた雷に、ものすごくビビっていたという記録があります。

後鳥羽上皇がひきいる政府である朝廷と戦うことを決めた北条義時は、軍を鎌倉から京都へと向かわせます。

軍が鎌倉へ向かった6月8日、なんと鎌倉の北条義時の家に、雷が落ちたのでした。

ビビった義時は、物知りだった仲間の大江広元に対して

「朝廷を倒そうってときに、俺の家に雷が落ちた。

これは鎌倉幕府が滅亡する前触れなのだろうか?」

と質問したのだそうです。

すると大江広元は、これを否定し、義時をはげまします。

「源頼朝公が、弟・源義経をかくまった奥州の藤原泰衡を攻撃したときにも、落雷はありましたが、戦いは勝利しました。(奥州合戦)

何も恐れることはありません。

雷は縁起(えんぎ)の良いしるしです。」

それでも不安だった義時は、なんと占い師に命令して、雷が縁起がよいのかわるいのかを占わせました。

すると、結果は【雷は縁起が良い】というものでした。

安心した義時は、朝廷を倒し、明治維新まで約700年つづく【武士が支配する日本】を確固たるものにしたのです。

何もしていないのに主君・頼朝から褒められた

義時は、義兄であり主君でもあった源頼朝から、何もしていないにもかかわらず褒められたというエピソードがあります。

女好きだった源頼朝は、妻・政子に隠れて愛人の家に通っていたことがありました。

それを知った妻の北条政子とその父・北条時政は激怒。

なんと頼朝の愛人の家を破壊して、鎌倉から本拠地である伊豆へと帰ってしまったのです。

これに焦ったのが頼朝でした。

頼朝は頼りにしていた時政・政子の親子から見捨てられ、途方に暮れていたのです。

そのとき頼朝は、政子の弟でおとなしい北条義時のことを思い出しました。

「義時も、姉・政子や父・時政と一緒に、伊豆へ帰ってしまったのだろうか?」

ところが義時は、姉や父とは違って、一人で鎌倉の家にいたのです。

これを知った頼朝は、心強いと思ったのか、父や姉より自分を選んでくれた義時に感激したのか、大喜びして義時を呼びだして褒めちぎったといいます。

ただ家にいただけで褒められた義時・・・。

何がなんだかわからない義時は、褒められている意味もわからぬままだったといわれています。

北条義時は、源頼朝の息子・源実朝を暗殺した?

実は北条義時には、頼朝の息子で、鎌倉幕府の三代目征夷大将軍であった源実朝を暗殺したという噂があるのです。

1219年、鶴岡八幡宮で、三代将軍・源実朝が右大臣に就任した式典がひらかれました。

ところがそこで実朝が、自分の甥であり、二代将軍をつとめた兄・源頼家の息子・公暁に暗殺されてしまったのです。

この式典には、義時も出席して、太刀持ちという役目をつとめる予定でした。

ところが直前になって義時は、体調不良を理由に、式典をキャンセル。

義時のかわりに、源仲章という人物が、太刀持ちをつとめたのでした。

なんとこの源仲章が、実朝といっしょに公暁によって暗殺されているのです。

もしも義時が体調不良で欠席していなかったら、義時が殺されていた、ということです。

義時は裏で、公暁にたいして源実朝を暗殺するようそそのかし、自分は体調不良を理由に安全なところに避難した、と考えられているのです。

しかも源仲章は、朝廷からおくられてきたスパイだったといわれているので、亡くなったことは義時からすると好都合だったのです。

実朝が亡くなったことで、義時は鎌倉幕府を乗っ取って、日本全国を支配することに成功します。

実朝と源仲章という、義時にとってこの上ない邪魔な人物2人が、同時に亡くなったわけですが、これが義時による暗殺計画だったのではないか?と疑われているのです。

真相は、今もわかっていません。

ちなみに、暗殺をやらかした公暁という人物は、北条義時とその仲間の三浦義村によって、討ち取られています。

まとめ

本日の記事をまとめますと

- 北条義時の子孫には、北条時宗、北条時行、足利義満、足利義昭、北条氏康・氏政・氏直、横井小楠、高倉健、足利惇氏、などの人物がいる。

- 北条義時には、【好きな女性に一年もラブレターを送り続けた】、【雷にビビって占い師に占いをさせた】などのエピソードがある。

- 義時は、源頼朝の息子で、三代将軍・源実朝を暗殺したという疑惑がある

以上となります。

本日は「レキシル」へお越し下さいまして、誠にありがとうございました。

よろしければ、またぜひ当サイトへお越しくださいませ。

ありがとうございました。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 北条義時の生涯と子孫については、北条義時の子孫を現在まで完全網羅した記事で詳しく解説しています。 […]