『は』

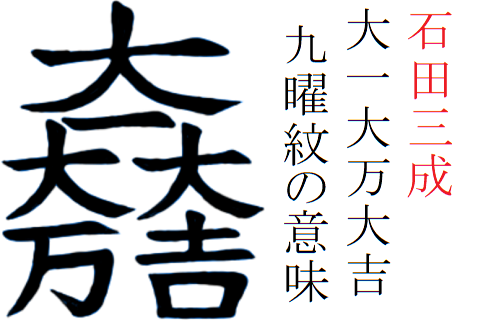

豊臣秀吉につかえた【石田三成の旗】と言われれば、思い浮かぶのは【大一大万大吉】という、とてもインパクトのある旗印でしょう。

旗印にこの文字を記されると、右から読むのか左から読むのか…わかりづらいですね。

読み方は上・左・右の順で【だいいち・だいまん・だいきち】です。

【一人はみんなのために、みんなは一人のために】といった意味を持っています。

ただ、これはあくまでも旗印であって、石田三成の家紋ではありません。

石田家の家紋は、九曜紋と呼ばれる家紋です。

九曜紋の意味は

月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜・計都・羅?・・・という9つの星を表すものです。

中国やインドで信仰されていた9つの星が意味として込められています。

歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。

どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。

この記事を短く言うと

- 石田三成の家紋・九曜紋とは、9つの星を意味しているもの

- 三成の旗印・大一大万大吉とは【一人は万人のために、万人は一人のために尽くせば、みんなが幸せになれる】という意味

- 三成には【三献茶】【盟友・大谷吉継との逸話】【忠臣・島左近との逸話】など、数々の逸話が残されている

石田三成の家紋・九曜紋の意味と読み方

九曜紋

引用元ウィキペディアより

上の画像は、石田三成の家紋・九曜紋です。

月曜・火曜・水曜・木曜・金曜・土曜・日曜・計都・羅?・・・・という9つの星を表しています。

それぞれが表すものがいったいなんなのか、探っていきましょう。

- 月曜・月【勢至菩薩】

- 火曜・火星【虚空蔵菩薩】

- 水曜・水星【弥勒菩薩】

- 木曜・木星【薬師如来】

- 金曜・金星【阿弥陀如来】

- 土曜・土星【聖観音菩薩】

- 日曜・太陽【千手観音菩薩】

- 計都・月の降交点【釈迦如来】

- 羅?・月の昇交点【不動明王】

これら9つの星は、天体を表しています。これらはインド天文学やインド占星術によるものです。

中央の大きな星は太陽を示していて、その周りを囲むように他の惑星が配置されています。

インドからの教えを中国がアレンジしたのが、それぞれの星があらわす仏様の名前ですね。

その後、この九曜が日本に伝わり、徐々に広まっていきました。

石田三成の他にも九曜紋を使用していた戦国武将はいます。

あの明智光秀の娘婿・細川忠興や、独眼竜・伊達政宗の参謀・片倉小十郎が有名です。

家紋【下がり藤】の意味

石田三成は、【下がり藤】という家紋も使用したといわれています。

しかし、実は石田三成が【下がり藤】の家紋を使用したという、確固たる証拠は存在せず、後世の創作であるともいわれています。

下がり藤

引用元Wikipediaより

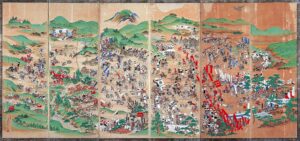

【関ヶ原合戦図屏風】という屏風絵に、【下がり藤に石の字】の家紋を使用した石田三成が描かれているのです。

関ヶ原合戦図屏風

引用元Wikipediaより

この関ヶ原合戦図屏風の、中央の上部右側に、【大一大万大吉】という白い旗の石田三成の陣が存在していますが、そこに【下がり藤】が描かれている旗が存在しているのです。

しかしこの関ヶ原合戦図屏風は、後世の作であるため、描かれている内容が真実である可能性は乏しいとされています。

この下がり藤という家紋は、植物の【藤】を形取ったものです。

藤という植物は、とても繁殖力が高く、花はとても美しいため、当時の人々にとっては縁起が良く、馴染みも深い代物だったのです。

さらに藤は、【大化改新】で活躍し【乙巳の変】にも関わった中臣鎌足から始まる藤原一族と同じ字である【藤】であるため、その後の日本において朝廷と共に長く続いた藤原一族と縁の深い家紋でもありました。

(とはいえ、藤原という姓は、植物の藤とは何の関係もなく、藤原という地名に由来している。そのため藤原一族が、藤という植物に特別な思い入れがあったわけではない)

もともと【藤の丸】という藤紋様を元にして誕生した【下がり藤】の家紋は、藤原一族の関係者が用いた家紋だといわれています。

特に五摂家と呼ばれる藤原氏最高の5つの名門公家のうち

- 九条家

- 二条家

- 一条家

この三家が、下がり藤を家紋としていました。(ちなみに五摂家の残りの二家とは、筆頭の近衛家と鷹司家のこと)

また、藤原一族のように、長く繁栄を続けたいという願いを持つ人々が、【下がり藤】の家紋をつかったとされています。

石田三成は、一説によれば、一時期【藤原】の姓を名乗ったといわれています。

おそらく主君である秀吉が、近衛前久の猶子となったときから豊臣姓を名乗るまでのあいだに、一時的に藤原秀吉を名乗った際に、それにならったのだと思います。

そのため、藤原姓を名乗ったと同時に、【下がり藤】の家紋を使用したと噂されたのでしょう。

先ほども申しました通り、石田三成が【下がり藤】の家紋を使用したという記録は、質の低い歴史資料にしか記されていないので、信ぴょう性に乏しいと考えられます。

余談かもしれませんが、【下がり藤】の家紋は、武家には好んで使われましたが、お公家さんにはそれほど用いられなかったといいます。

なぜかというと、全国に土着する武士たちからすると、藤原氏の血を引くことを【下がり藤】という家紋でアピールすることは、自分たちの由緒正しい家系を誇るため、意味がありました。

しかしお公家さんからすると、すでに生まれた家で身分が固定されている完全な階級社会であったため、藤原氏との関係を、それほど大袈裟にアピールする必要がなかったのでしょう。

藤に関係する家紋を使用していた武家は、170以上あったといわれています。

加藤や佐藤など、名前に藤という感じが入れられている一族が、とくに藤の家紋を好んで使用していたようです。

【下がり藤】もまた、そんな藤の家紋のひとつだったのです。

しかし、繰り返しますが、石田三成が【下がり藤】の家紋を使用したという話は、根拠に乏しい創作であると考えられるのです。

他にも、下がり藤を家紋として使用した武将がいます。

- 真田信繁(幸村)とともに戦った猛将・後藤又兵衛

- 賤ヶ岳七本槍の一人に数えられた猛将・加藤嘉明

- 毛利元就の次男で、戦の天才だった猛将・吉川元春

- 毛利元就の孫・毛利輝元の母方の祖父・内藤興盛

彼らもまた、【下がり藤】の家紋を使用したとされています。

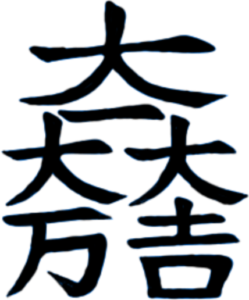

旗印・大一大万大吉の意味と読み方

大一大万大吉

引用元ウィキペディアより

石田三成が使用した旗印の大一大万大吉は

だいいち・だいまん・だいきち

と読みます。

当時の旗印は絵柄によるものだけではなく、文字を連ねた印もありました。

文字を連ねたものは文字紋とも呼びます。

そもそも旗印って、なんのために使っていたのでしょうか?

これは陣の所在をアピールしたり、士気(やる気)をあげたりするために使用していました。

この大一大万大吉の旗印には、いったいどういった意味が込められているのか、調べていきましょう。

大一の【一】は【かつ(勝つ)】とも読みます。

大万の【万】は【よろず】つまりは【何もかも】という意味を持っています。

大は【大きい】または【すべて】などといった意味があります。

つまり、大一大万大吉とは

一人が万民のために、万民は一人のため尽くせば、天下にいるすべての人々が幸福(吉)になれる

という願いが込められている・・・・・・・と伝わっています。

しかし、この旗印は石田三成が初めて使ったわけではないのです。

元々は、木曽義仲(平安時代末期の武将)を討った石田次郎為久という人が使っていたものだそうです。

木曽義仲

引用元ウィキペディアより

石田次郎為久は、ご覧の通り苗字が石田三成と同じ【石田】ですが、二人のあいだに血縁関係があったのかどうかは、今のところはっきりとわかっていません。

石田次郎為久以外にも、山内家や土佐山内家の分家・五味家にも伝わっていることから、石田家だけのオリジナルという訳ではなさそうです。

最期まで周りの人達のために尽力した石田三成。

その人柄が表れているインパクトの強い旗印だと思います。

大一大万大吉のスローガンを表す逸話・エピソード

インターネットで検索すると石田三成の人柄を伝えるエピソードは色々と出てきます。

トップ3は以下の通りです。

- 三献茶

- 大谷吉継との茶会での出来事

- 島左近を部下に迎え入れる

三献茶

石田三成は子供の頃の名前を佐吉といい、幼い頃近江国(現・滋賀県)の観音寺という寺で修行していました。

石田三成

引用元ウィキペディアより

ある日その観音寺へ、羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)が訪れます。

羽柴秀吉(豊臣秀吉)

引用元ウィキペディアより

鷹狩りの途中で寺に立ち寄った秀吉は、喉が乾いていたため、幼い佐吉にお茶がほしいと頼みます。

佐吉は、【ぬる目のお茶を大きな茶碗に一杯】に持ってきて、秀吉へ差し出しました。

秀吉がもう一杯お茶を頼むと、今度は【少し熱いお茶を、中くらいの茶碗】に入れて持ってきました。

三度お茶を頼んだ秀吉・・・。佐吉は【熱々のお茶を、小さな茶碗】に入れて持ってきます。

佐吉は、秀吉の喉の乾き具合を考えて

- 【ぬる目でたくさんのお茶】でまず喉の乾きをうるおし

- 次に【少し熱めのお茶で、茶の味を楽しませ】

- 最後に【少量で熱々の濃茶】を味わわせたのです。

この賢さを喜んだ秀吉は、佐吉を城へと連れ帰り、側近として育て上げます。

佐吉は石田三成と名乗り、秀吉の豊臣政権において、五奉行という重役にまで出世します。

秀吉から与えられた領地も、秀吉の親族である福島正則や加藤清正と同程度、またはそれ以上の大きな領地を与えられる程でした。

与えられた領地が多すぎて、領地加増の辞退を申し出たほどです。

【1600年】、石田三成は秀吉と出会った寺・観音寺から東へ数キロに位置する【関ヶ原】で【徳川家康】と激戦を繰り広げます。

家康に敗北した三成はその後、京都で斬首され、41年の生涯を終えることになります。

個人的な見解ですが、この【三献茶のエピソード】は、秀吉が織田信長に仕えた際の【草履をふところで温めたエピソード】にも通じるものがある気がします。

自分の仕事にわずかでも付加価値をつけるという発想がふくまれているのでしょう。

もしかすると後世の創作かもしれませんが、史実通りであるならば、秀吉は幼い佐吉の中に、若い頃その頭をつかって必死に織田信長に仕えた自分の面影を見たのかもしれません。

大谷吉継との茶会

秀吉が家来たちを集めて茶会を催した際の話です。

茶の飲み回しが行われたときに、石田三成の同僚・大谷吉継に茶碗が回されました。

大谷吉継はハンセン病を患っており、顔から一滴のウミが茶に落ちます。

これを見た武将たちは、茶を飲むことを嫌がり、口をつけたふりをして茶碗を回すのみでした。

ところが三成は構わず茶を飲み干し、大谷吉継の面子を守ったのです。

これ以後、2人は友情によって結ばれ、関ヶ原の戦いで大谷吉継は石田三成に味方することとなったのです。

徳川家康と戦っても勝ち目はないと主張した大谷吉継でしたが、三成の居城・佐和山城に呼び出され3日に及ぶ説得の末、友である三成のために、勝ち目のない戦いで一緒に死ぬことを選んだのでした。

このお茶を飲み干したという逸話は後世の創作・・・という説もあります。

また、そのお茶を飲み干したのは石田三成ではなく、秀吉だったという説もあるのだとか

猛将・島左近を部下に迎え入れる

三成は秀吉に仕えて順調に出世を重ねます。

それにより、若くして4万石という大きな領地を与えられる事となるのでした。

しかし三成には、一つ弱点がありました。

それは政治や戦争の補給・後方支援は得意だったが、実戦は苦手であったということです。

三成の同僚たちは、猛者揃いでした。

- 福島正則

- 加藤清正

- 黒田長政

- 浅野幸長

- 田中吉政

彼らは幼い頃から父親や主君から戦闘訓練をほどこされていたため、戦に慣れていたのです。

三成はその弱点を、歴戦の猛者を家臣とすることで補おうとします。

目をつけたのが、当時からすでに名将として有名だった島左近という武将でした。

しかし島左近は、数々の武将たちから勧誘されているにもかかわらず、目もくれずに断り続けていました。

三成は、そんな島左近に力を貸してもらえるように説得したといいます。

しかも三成は、驚くべきことに自身の領地であった4万石の半分にあたる2万石を与えると提案したのです。

これは三成と島左近の領地が対等であることを意味しました。前代未聞の破格の提案です。

左近は2万石以上の勧誘をいくつも受けていたものの、自領の半分を差し出すという三成の心意気に感激したといいます。

こうして島左近は、三成の家臣となることを承諾します。

三成に過ぎたる二物。島の左近と佐和山城。

これは、島左近を讃えた歌であり、当時から流行った歌だとされています。

左近は数々の作戦を立案し、三成を支えます。

そして【1600年】の関ヶ原の戦いで、島左近は壮絶に戦死します。

三成に取り立てられた恩義に対して、命を捧げて尽くしたのでした。

ちなみにこの島左近の孫が、尾張徳川家につかえた尾張柳生家の柳生厳包です。

柳生厳包は、通称・柳生連也斎とも呼ばれることがある有名な剣豪です。

余談ですが、先ほどの【三成に過ぎたる二物】という歌は、徳川家康の歌をマネしたものであると考えられます。

家康にも似たような歌があるのです。

家康に過ぎたる二物。唐の首と本多平八

唐の首とは、家康がかぶっていた唐風の珍しい兜のこと。

本多平八とは、徳川四天王のひとりで豪傑と名高い本多平八郎忠勝のことです。

本田忠勝

引用元Wikipediaより

石田三成の人柄を表す逸話・エピソード

石田三成の人柄も伝わりつつ、大一大万大吉の旗印に掲げた意思を感じるエピソードがありますので、まとめてご紹介します。

- 佐和山城主になった石田三成は豊臣秀吉の名により、キリシタン弾圧を命じられていました。

しかし、三成はこの時に捕らえるキリシタンの数を極力減らしたり、豊臣秀吉の怒りを宥めてキリシタン信徒達が処刑されないよう奔走していたそうです。 - 凶作の年に年貢を免除し、民の救済に心を砕いたといわれています。

- 年貢を免除した上で、村人たちを救うために米百石を分け与えたといわれています。

- 領民から慕われていた石田三成は関ヶ原の合戦後、6日間領民たちに匿われていたそうです。

いかがでしょうか。

これぞ【一人はみんなのために、みんなは一人のために】という旗印に込められた、その意思が伝わるエピソードではないでしょうか。

石田三成について、ひとこと言いたい!

石田三成・・・江戸時代は三成のことを【悪】であるとして、相当な悪評が広められたと言われています。

最近では【石田三成は豊臣家に忠誠を尽くした忠臣だった】との説が一般的になっています。

でも本当にそうなのでしょうか?

三成を主人公に描かれている映画やドラマは、そのほとんどが三成に同情するような視点から描かれています。

たとえば【司馬遼太郎】の作品を基礎とした俳優・岡田准一さん主演の映画【関ヶ原】では、三成は徳川家康の天下奪取という野望を阻止しようとした忠臣とされています。

近年では、【関ヶ原の戦いは後世の創作である】という説が話題を集めています。

それによると

関ヶ原の戦いという大合戦は存在せず、関ヶ原の西にあった山中という地で小規模合戦があっただけだ

というのです。

当時の一次資料(伝聞ではなく、実際に見聞きした者による記録)には、そのように記されているのだとか。

両軍あわせて20万近い軍団がぶつかった戦いにしては、亡くなった大将格は大谷吉継のみ。

副将格の島左近や島津豊久も戦死してはいるものの、それほどの激戦が行われたにしては、戦死した大将が少なすぎるのです。

もう一つ気になることがあります。

石田三成を関ヶ原の戦いの主犯であると考えるなら、戦後における三成の家族にたいする処罰が軽すぎるのです。

三成自身は小西行長や安国寺恵瓊とともに斬首刑となっていますが、三成の子供たちは寛大な処置が取られています。

- 長男・石田重家は戦後、家康によって命を助けられて出家。重家の息子は家康の孫・松平忠直の越後高田藩に仕えています。

- 次男・石田重成は津軽藩主・津軽信建に救われて津軽(現・青森県西部)へ脱出。津軽藩家老として忍者集団【早道之者】の棟梁として活躍。杉山家として現代まで子孫が続いています。

- 三男・佐吉も家康によって助命されて出家しています。

- 長女は名前不明ながら、夫が家康の六男・松平忠輝に仕えたのちに津軽藩へ仕えたことで、平穏無事に過ごしたと考えられます。

- 次女・小石殿は、蒲生家の家来・岡重政に嫁ぎ、夫が亡くなったあとは若狭へ移住して亡くなっています。彼女の孫が、三代将軍・徳川家光の側室・お振の方で、長女の千代姫は尾張徳川家へ嫁入り。その末裔には、八代将軍・徳川吉宗の宿敵である尾張藩主・徳川宗春らがいます。また、五摂家から大正天皇の皇后であらせられる貞明皇后を通じて、皇室にも小石殿の血が受け継がれているため、現在の天皇陛下は、石田三成の末裔ということになります。

- 三女・辰姫は、津軽藩二代藩主・津軽信枚の側室。三代藩主・津軽信義を産んでいます。

→→→→→【石田三成の子孫の現在と家系図】についてくわしくはこちら

家康の宿敵とされている石田三成ですが、実は家康と親密な関係だったという説もあります。

三成の長男は、家康の諱である【家】の一文字を与えられて重家と名乗ったとも噂されているのです。

つまり、家康と良好な関係にあった三成は、家康と戦うことに反対していたというのです。

もしもこれが本当なら、三成の子供たちがことごとく助けられている説明がつきます。

また、もしも三成が家康との戦いに反対していたというのなら

三成が親友の大谷吉継を、居城の佐和山城に呼び出し、家康打倒に協力してくれるよう3日間にわたって説得した

という話の矛盾にも、説明がつくのです。

普通に考えると、説得される側が呼び出される・・・なんてことがあるでしょうか?

この場合、説得される側の大谷吉継を、説得する側の三成が訪れる、というのが普通でしょう。

ここに違和感を覚える人も多いはずです。

しかし、三成が家康打倒の挙兵に反対していたとするなら、この違和感にも説明が付きます。

つまりこういうことです。

三成が大谷吉継に挙兵するよう説得していたのではなく、大谷吉継が三成に家康打倒のために、三成が住む佐和山城を訪れて、挙兵するよう説得していた

となると、石田三成は関ヶ原の戦いの戦いの首謀者ではなかったことになります。

では、いったい誰が関ヶ原の戦いの首謀者なのか?

残念ながら、誰が首謀者なのかは今のところ不明となっています。とある歴史家によれば

首謀者はおらず、家康に反感をいだく大名が一気に挙兵した

という、なんとも納得のいかないことをおっしゃっていました。

おそらく関ヶ原の戦いの首謀者は、西軍の中でも特に身分の高い五大老のうちの三名

- 毛利輝元

- 上杉景勝

- 宇喜多秀家

彼ら三名のうちの誰か・・・または三人が共同で家康に対して挙兵したのでしょう。

関ヶ原の戦いの直前、五大老の一人である前田利長が、徳川家康から謀反の疑いをかけられて討伐されかけています。

これに恐れを抱いた前田利長は、母・お松を江戸へ人質に出し、家康に屈服。

これをみていた三大老は、明日は我が身と考え、やられる前にやってしまえ・・・と思ったとしても不思議ではありません。

ただ、誰が総大将なのかがはっきりしなかったことが仇となり、指示・命令がはっきりせず、結局連携がうまくいかずに敗北したのでしょう。

この関ヶ原の戦いは後世の創作であるという説を信じるならば、石田三成が筋金入りの豊臣家の忠臣という説もあやしくなります。

- 源義経

- 明智光秀

- 真田信繁(幸村)

- 石田三成

などなど、日本人は敗北した者に同情的で、その功績をたたえる習性がありますが、あまりに同情が過ぎると、真実を見誤る危険性があるのかもしれません

三成が関ヶ原の戦いの首謀者ではないとしたら、上で説明しました三成の逸話も、どこまで真実なのかわからなくなります。

漫画家のヤマザキマリさんがおっしゃっておられた言葉を思い出します。

「歴史を描く場合、ほとんどの話は盛られている(大げさに書かれている)」

真実の石田三成も、それほど大それたことをしたわけではなく、実は大げさに騒がれているだけかもしれません。

まとめ

本日の記事をまとめますと

- 石田三成の家紋は、九曜紋といいます。

- 石田三成の旗印は、大一大万大吉と読みます。

- 三成は、領民から慕われていた領民想いの優しい領主でした。

徳川家康の天下となってから、関ヶ原の戦いの西軍(豊臣方)の事を調べるのは、ご法度だったそうです。

現代でも一部で残っている石田三成は悪であるという印象操作は、徳川家によるものかもしれません。

いい事であれ、悪い事であれ、それが真実ならばきちんと伝える事も、歴史を守ることに繋がると思います。

長い年月がかかったとしても、当事者達の正当な評価というのは、ぜひとも真っ当にやって欲しいものですね。

以上となります。

本日は「レキシル」へお越し下さいまして誠にありがとうございました。

よろしければ、また当レキシルへお越しくださいませ。

ありがとうございました

よろしければ以下のリンク記事も、お役立てくださいませ。

コメント